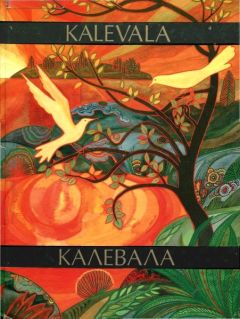

Автор неизвестен - Эпосы, мифы, легенды и сказания - Калевала

Помощь проекту

Калевала читать книгу онлайн

Вот почему беспристрастное слово большого русского ученого, хорошо знавшего финскую литературу, — слово, высказанное им свыше полувека назад, приобретает для нас особо важное значение. Я приведу длинную цитату из упомянутой мною выше работы В. А. Гордлевского, сразу вносящую ясность в вопрос о «Калевале»:

«Что такое «Калевала»? Представляет ли она народную поэму, созданную пером Лённрота, в духе народных певцов, или это искусственная амальгама, слепленная самим Лённротом из разных обрывков?.. Лённрот бережно сохранил все свои рукописи, и не так давно доцент А. Ниеми произвел кропотливое исследование, которое обнаружило, что огромное большинство стихов (по крайней мере 94 %) вышло из уст народа. Может быть, греческий эпос созидался так же… В своей основе «Калевала» — народное произведение, впечатленное демократическим духом… Западное финское наречие, на которое в XVI столетии епископ Агрикола перевел Библию, потускнело от общения с шведским языком, оно утратило, одним словом, силу и гибкость восточного карельского наречия. «Калевала», народная поэма, собранная главным образом в русской Карелии, так ярко выделилась своей звучностью от сухого, церковного языка, что у ее друзей возникла мысль избрать в светской литературе карельское наречие. Между приверженцами западного и восточного наречий возгорелся спор, который мог расколоть финский литературный язык на два различных диалекта. Разгадав тайники народного языка во всем его диалектическом разнообразии, Лённрот предотвратил распадение, искусно вводя меткие слова и формы из необъятного запаса, хранящегося в народе. От него идет современный финский язык, достигающий под пером Юханн Ахо художественной виртуозности».[8]

Итак, «Калевала» — народный эпос, собранный в российской Карелии, скомпонованный и как бы воссозданный Элиасом Лённротом, демократический в своей основе, подобный «Илиаде» и «Одиссее» по характеру своего возникновения и помогший народам Карелии и Финляндии благодаря неисчерпаемому богатству и свежести речи своей и при помощи мудрых усилий сына народа Лённрота выработать современный финский литературный язык.

Следуя за указаниями А. М. Горького и В. А. Гордлевского, обратимся теперь к страницам самой «Калевалы».

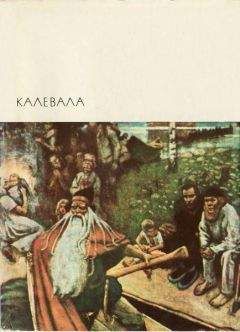

IIПеред нами разворачивается необычайный мир, полный первобытной прелести.

Северная его точка — мрачная страна Похъёла, где еще свежи черты древнего матриархата, материнского права: там царствует злая старуха Лоухи, хозяйка Похъёлы. Неподалеку от нее, под землей или под водой, лежит странное царство мертвых — царство Тубни, Тубнела, в черных реках которой люди находят свою кончину. Это — первобытное представление о «том свете», об аде.

Южная точка этих северных пространств — светлая страна Калевы, Калевала, где живут герои эпоса: старый, верный Вяйнямёйнен, «вековечный песнопевец», кузнец Ильмаринен, весельчак Лемминкяйнен. Где-то, по бесконечным озерам-морям, лежат острова Саари, и на одном из них еще сохранился древнейший обычай родового строя — групповая любовь. Тут же, в чащобах могучих скал и лесов, среди водопадов и рек, живет род Унтамо, уничтоживший в братоубийственной войне род своего брата Калерво (чудесные руны о сыне Калерво, юноше Куллерво, проданном в рабство, и о его мести)…

Все это Север, но как разнообразен этот Север! Казалось бы, между Похъёлой и Калевалой не может быть географически очень большой разницы: тот же скудный растительный мир, тот же суровый северный климат. Но народные певцы находят целую гамму красок для оттенения разницы между ними. Похъёла и ее жители описываются так, что до вас как бы доносится ледяное дыхание полюса:

Приходи, о дочка Турьи,

Из Лапландии девица,

В лед и в иней ты обута,

В замороженной одежде,

Носишь с инеем котел ты

С ледяной холодной ложкой!..

Если ж этого все мало —

Сына Похъёлы зову я.

Ты, Лапландии питомец,

Длинный муж земли туманной,

Вышиной с сосну ты будешь,

Будешь с ель величиною,—

У тебя из снега обувь,

Снеговые рукавицы,

Носишь ты из снега шапку,

Снеговой на чреслах пояс!

Снегу в Похъёле возьми ты,

Льду в деревне той холодной!

Снегу в Похъёле немало,

Льду в деревне той обилье:

Снега реки, льда озера,

Там застыл морозный воздух;

Зайцы снежные там скачут,

Ледяные там медведи

На вершинах снежных ходят,

По горам из снега бродят;

Там и лебеди из снега,

Ледяных там много уток

В снеговом живут потоке,

У порога ледяного.

Но стоит только передвинуться от Похъёлы в сторону Калевалы, как эта ледяная корка земли раскалывается. Шумные реки и водопады, озера, полные окуней и лещей, сигов и щук, веселые острова на озерах, покрытые зелеными рощами, и, наконец, самый лес с его непроходимыми топями и болотами, лес, где светятся гнилушки в старых пнях, где скачет искра, упавшая с неба, зажигая бушующие пожары, где

…росла сосна в лесочке,

Елка там была на горке,

Серебро — в ветвях сосновых,

Золото — в ветвях у елки.

И где хозяин леса — добродушный, сговорчивый Тапио, а хозяйка ласковая Миэликки, сама словно пахнущая земляникой и медом.

И вместо снежных медведей Похъёлы здесь скачет уже совсем другой мишка, вожделенный предмет охоты и в то же время любимый, уважаемый зверь, носящий следы тотемизма, родового культа, нежно называемый:

Отсо, яблочко лесное,

Красота с медовой липой!

Хозяйка леса отправляет своего пушистого любимца на лесную, сладкую жизнь:

Чтоб бежал он на болота,

Чтобы бегал он по рощам,

Чтоб бродил опушкой леса,

Чтобы прыгал по полянам.

Но идти велит пристойно,

Подвигаться осторожно,

Жить в веселье постоянном,

Золотые дни лелея,

На полях и на болотах,

На полянках, полных жизни,

Башмаков не зная летом

И чулок не зная в осень,

Отдыхая в непогоду,

Укрывался зимою

Под навесом из черемух,

Возле крепости иглистой,

У корней прекрасной ели,

В можжевельника объятьях…

Но когда этот любимец леса, Отсо с медовой лапой, понадобился сынам Калевы, добрая Миэликки сама отдает его им. И охота на медведя описана в рунах так удивительно любовно, с таким теплым ощущением благоволения природы к человеку и уважения к убитому зверю, что читатель не сразу даже и понимает, идет ли речь о торжественном приводе живого мишки в гости к людям на свадьбу или о доставке в избу его туши.

Лес для героев «Калевалы» — не только лес и не просто лес: в нем заключено их будущее. Лес — это земля для посева. Кроме лесных чащоб да болот, в Карелии нет клочка земли, годного для обработки. Примитивное подсечное земледелие, когда подсекают, валят и сжигают лес, чтобы отвоевать у него пашню, заставляет жителя Калевалы тяжко трудиться и остро чувствовать важность леса. Ароматным запахом деревьев полна 44-я руна, где рассказывается, как Вяйнямёйнен, потерявший свой музыкальный инструмент — кантеле, — который он сделал из щучьих костей, решает изготовить новое кантеле, уже из дерева, и ведет беседу с березой. Светло-зеленое, с белым станом, кружевное дерево Карелии, березка, так и вошедшая в ботанику под названием карельской, жалуется на свою судьбу. Вяйнямёйнен спрашивает ее:

Что, краса-береза, плачешь?

Что, зеленая, горюешь?..

Не ведут тебя на битву

И к войне не принуждают.

Береза отвечает ему:

Может, многие наскажут,

Может, кто и насудачит,

Будто весело живу я,

Шелестя, смеюсь листвою…

Я же, слабая береза,

Я должна терпеть, бедняжка,

Чтоб с меня кору сдирали,

Эти ветки обрубали.

Часто к бедненькой березе,

К этой нежной очень часто

Дети краткою весною

К белому стволу приходят,

Острый нож в него вонзают,

Пьют из сердца сладкий сок мой!

Злой пастух в теченье лета

Белый пояс мой снимает,

Ножны он плетет и чаши,

Кузовки плетет для ягод.

Часто под березкой нежной,

Часто под березкой белой

Собираются девицы,

Вкруг ствола красотки ходят,

Листья сверху обрезают,

Вяжут веники из веток.

Часто тонкую березку,

Горемычную частенько

При подсечке подсекают,

На поленья расщепляют.

Вот уж трижды в это лето,

В эту солнечную пору,

У ствола мужи стояли,

Топоры свои точили…

Вяйнямёйнен тоже срубает ее, но он делает из нее кантеле, и береза получает бессмертный голос.