Льюис Кэрролл - Alices Adventures in Wonderland. Аня в стране чудес

Помощь проекту

Alices Adventures in Wonderland. Аня в стране чудес читать книгу онлайн

В нонсенсах Кэрролла смех функционирует на разных уровнях. Это, во-первых, смех, которым смеются люди при каждом удачном ударе или ходе в игре, особенно если он неожиданно поражает противника. Интересно отметить, что «удачи» или «победы» не сосредоточены на одной стороне, а более или менее равномерно распределены между различными сторонами. Сама Алиса и даже автор становятся то на сторону порядка, а то — беспорядка, в результате чего смех здесь вызывает не решительная победа или преобладание одной из сторон, а сам процесс игры (словесной схватки, противоборства), в ходе которой противники обмениваются неожиданными, ни на что не похожими, «бессмысленными» и в то же время осмысленными репликами, а преимущество переходит то к одной стороне, то к другой, нигде не задерживаясь достаточно долго для того, чтобы одна из сторон одержала окончательную победу.

Вместе с таким, чисто игровым, смехом есть в сказке Кэрролла и смех, так или иначе связанный с известными социальными или культурными реалиями викторианского общества. Скажем, сцены суда, завершающие «Страну чудес», заставляют вспомнить о сценах судоразбирательств или о мытарствах по Министерству околичностей из «Холодного дома», «Крошки Доррит» и других прославленных романов Диккенса. Смех Кэрролла, лишенный трагических обертонов Диккенса, лишь минимально (впрочем, вполне ощутимо) «привязан» к реалиям своего времени; вместе с тем он достаточно «алгебраичен» и допускает любое количество «подстановок», ориентированных на реалии уже совсем иного времени. Освобождающее звучание таких смеховых мотивов очень сильно; впрочем, было бы неверно, как мне кажется, приравнивать их к сатире, которая — в качестве непременного признака — всегда привязана к конкретным историческим или злободневным реалиям.

Наконец, упомянем и шутки о смерти, болезни, старости, которых немало в сказке. «Well!» thought Alice to herself. «After such a fall as this, I shall think nothing of tumbling down stairs!.. Why, I wouldn’t say anything about it, even if I fell off the top of the house» (глава I). Смелость этого смехового приема становится очевидной, если вспомнить, что в литературе второй половины XIX века тема смерти трактовалась в основном в патетическом или сентиментальном ключе. Немногие исключения (упомянем среди них «Подлинную историю маленького оборвыша» Джеймса Гринвуда, которая вышла на следующий год после «Страны чудес») лишь подчеркивают общее правило, от которого не отступали и самые видные мастера английской прозы. Шутки о смерти — подлинная находка для психолога (особенно — психоаналитика). В случае с Кэрроллом их целительность несомненна.

Юмор, по выражению Честертона, вечно «танцует» между бессмыслицей и смыслом. В смехе, которым смеется нонсенс, элемент бессмыслицы очень силен, однако не настолько, чтобы сквозь него не просвечивал «смысл». От того, что смысл этот реализуется не столько в конкретных, реальных, «привязанных» структурах, сколько в более общих «макетах», сказочно-типизированных образах или общих умозаключениях, он вовсе не становится менее выразительным. Напротив, именно это свойство нонсенса и делает его чрезвычайно жизнеспособным и стойким по отношению к испытанию временем.

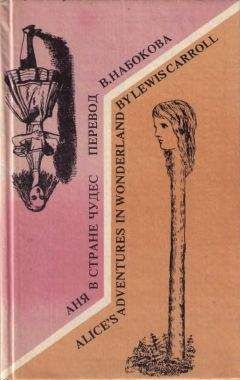

* * *За прошедшие 125 лет со времени выхода в свет «Приключений Алисы в Стране чудес» сказка Кэрролла была переведена на множество языков, среди которых такие экзотичные, как суахили или «питджантджатджара», один из языков аборигенов Австралии, латынь или «брейл». В 1879 году, т. е. спустя всего 14 лет после английской публикации, вышла первая русская «Алиса», носившая название «Соня в царстве дива» (неизвестный переводчик поменял имя героини и, наряду с большой вольностью в передаче текста, вообще говоря, свойственной переводам или переложениям тех лет, многое переиначил на русский манер). До 1923 года вышло еще четыре перевода сказки — их осуществили М. Д. Грансрем (1908), А. Н. Рождественская (1908–1909), Allegro (псевдоним П. С. Соловьевой) и, наконец, аноним, под которым, возможно, скрывался М. П. Чехов. В 1923 году параллельно берлинскому изданию набоковского перевода в Москве-Петрограде вышел перевод А. д’Актиля (А. А. Френкель).

В этих ранних переводах «Страны чудес», сделанных переводчиками весьма разных дарований и возможностей, не было, пожалуй, сколько-нибудь последовательной системы. Свободное переложение, сокращенный пересказ, буквализмы, русификация — все эти особенности диктовались стремлением приблизить перевод к читателю-ребенку, ибо в большинстве своем переводчики понимали, что «Алиса в Стране чудес» — произведение не совсем обычное. Впрочем, следует тут же признать, что многое в «Алисе» оставалось закрытым даже для лучших из ранних переводчиков. Скажем, нонсенсы Кэрролла представляли большую психологическую трудность, порой у некоторых переводчиков даже возникало желание их «исправить»!

Первое, что бросается в глаза, когда берешь в руки «Аню в стране чудес» молодого Набокова, — это, конечно, то, что он продолжает существовавшую в то время переводческую традицию транспонирования иноязычного текста на русскую почву. Это касается прежде всего имен и ряда исторических и современных реалий. Меняется само имя героини: вслед за неизвестным первым переводчиком «Страны чудес» Набоков заменяет «Алису» на более привычное и домашнее имя «Аня». (Заметим, кстати, что, возможно, эта замена была подсказана и тем, что имя трагически погибшей императрицы Александры Федоровны в сокращении было близко к имени кэрролловской героини: «Аликс» в кругу близких или «Алиса» в широких кругах простонародья. Набоков, конечно, знал об этом.) Подружка Алисы, о которой она вспоминает в Стране чудес, превращается в Асю (вместо «Мейбл»), служанка Белого Кролика становится «Машей», а на доме Кролика появляется на двери блестящая медная табличка со словами: «Дворянин Кролик Трусиков». Соответственно меняются и всевозможные реалии. В «сухом» пассаже из истории Англии, который читает мышь, чтобы высушить общество, речь уже идет не об Англии и Вильгельме Завоевателе, а о Киевской Руси и Владимире Мономахе; когда же во второй главе Алиса внезапно вырастает, она размышляет о том, что будет слать своим ногам на Рождество подарки по адресу: «Госпоже Правой Ноге Аниной. Город Коврик. Паркетная губерния». «Ящерка Билл» превращается под пером Набокова в Яшу — это соответствует его «социальному происхождению», дает возможность для любимой Кэрроллом — и Набоковым! — игры аллитерациями («ящерица Яша»). Приведем несколько отрывков из многоголосого хора, комментировавшего события вокруг домика «дворянина Трусикова».

«Теперь скажи мне, Петька, что это там в окне?» — «Известно, ваше благородие, — ручища!» (Он произнес это так: рчище.) — «Ручища? Осел! Кто когда видел руку такой величины?» (…) — «Где другая лестница?» — «Не лезь, мне было велено одну принести. Яшка прет с другой». — «Яшка! Тащи ее сюда, малый!» — «Ну-ка приставь их сюды, к стенке!» — «Стой, привяжи их одну к другой!» — «Да они того… не достают до верха». — «Ничего, и так ладно, нечего деликатничать» (…) — «Эй, Яшка, барин говорит, что ты должен спуститься по трубе».

Приведенный пассаж выписан сочно, со вкусом, просторечье звучит и энергично, и выразительно — пожалуй, даже выразительнее, чем у самого Кэрролла в оригинале, но, разумеется, это просторечие российское, о чем свидетельствуют и такие слова, как «барин», «деликатничать», «ваше благородие» и пр.

В современной критике к такого рода «пересадкам» на русскую почву относятся отрицательно. Приведем слова Е. Эткинда, сказанные им по поводу перевода П. С. Соловьевой (в 1963 году имя Набокова упоминать было невозможно): «Мы оказываемся в… нелепой англизированной России», с негодованием пишет он, где «нет никакого историзма, никакого интереса к национальному колориту, никакого уважения к психологическому складу англичан».[18] Суровые слова! Вряд ли они справедливы по отношению к П. С. Соловьевой, которая была талантливой и интеллигентной переводчицей, да и по отношению ко всей проблеме в целом. Тут следует, несомненно, иметь в виду ряд обстоятельств. Во-первых, русская переводческая школа в начале своего становления должна была идти путем приспособления иностранных текстов к русской традиции и культуре — это был неизбежный первый шаг включения их в нашу культуру, или, если угодно, нашего включения в их культуру. Сказанное особенно относится к английским текстам — Англия была гораздо более чужда России, чем, скажем, Германия или Франция; об этом свидетельствует, в частности, и тот факт, что до самого конца XIX века немало произведений английских авторов доходило до русского читателя в переводе с немецкого или французского! И с этими историческими фактами нельзя не считаться. Во-вторых, следует, конечно, иметь в виду и особую, игровую специфику текста Кэрролла. Эткинда возмущает, прежде всего, тот факт, что для стихотворных пародий в своей «Алисе» Соловьева использовала пушкинские строки. Но как, скажите, поступать русскому переводчику начала века, когда он хотел донести до читателя ту веселую игру, которую затеял со стихами Кэрролл, а английские оригиналы были российским детям совершенно неизвестны? Перед переводчиком того времени и той культурно-исторической реальности были лишь два пути: либо бездумный буквализм — но тогда пропал бы весь юмор! — либо замена английских «оригиналов» для пародий на русские — и сохранение главного, игрового приема и смеха!