Человек. Книга. История. Московская печать XVII века - Поздеева Ирина

Помощь проекту

Человек. Книга. История. Московская печать XVII века читать книгу онлайн

Тексты богослужения, которые дополняли суточные службы в зависимости от дня седмицы, концентрировались в книгах, получивших название Октоиха и Шестоднева.

Богослужение лунного календаря включало службы Страстной седмицы и Воскресения Христова, которым предшествовали шесть седмиц Великого поста, в свою очередь предварявшиеся тремя седмицами подготовки к постной дисциплине. После Пасхи по лунному календарю строилась служба семи седмиц до дня Троицы-Пятидесятницы или дня Схождения Святого Духа на апостолов. Тексты служб этого цикла находятся в книгах Триоди постной и Триоди цветной, состав которых (а точнее, распределение текстов между ними) окончательно сложился также в середине XVII в.

Изменяемые тексты солнечного календаря, в том числе и богослужения всех собственно русских праздников, находятся в книгах, получивших название Миней (в переводе с греческого – месячных). Каждая Минея содержала, как правило, тексты изменяемых молитвословий, связанных с воспоминаниями Церкви на дни одного месяца. Основным текстом, раскрывающим богословскую сущность памяти святого или праздника, является канон дня. Поэтому достаточно рано возникла книга Канонник, в которую аналогично рукописной традиции входили избранные из Миней каноны на те или иные праздники. Первый Канонник на Московском печатном дворе был издан в 1636 г. и затем до конца XVII в. издавался еще 10 раз, став также одной из важнейших книг для домашних молитв и чтения.

До конца XVII в. полный круг Миней (12 книг)[26] издавался четыре раза, причем типография считала их единой книгой и продавала очень часто вместе. Каждый из месяцев, несмотря на различный объем (апрель – 252 л., сентябрь – 447 л. одного формата) оценивался одинаково – по 1 руб. Приобрести 12 книг было не по силам многим бедным церквям, да и процесс издания полного круга был достаточно длительным. Поэтому на Печатном дворе в течение всего XVII в. многократно издавались выборки из Миней – Минея праздничная, содержащая тексты служб двунадесятых праздников, и Минея общая, в которой службы были лишены индивидуального именования, предназначены определенным типам святых и позволяли, подставив нужное имя, совершить службу фактически любому святому. Поэтому 12 Миней могли заменить всего две книги, которые многократно издавались вместе под названием Минея общая с праздничной.

Минеи были совершенно обязательны для книжницы любой церкви. Поэтому они сразу и прочно вошли в основной репертуар типографии. После восстановления книгопечатания первый круг Миней из-за сложности подготовки оригиналов печатался очень долго: первый том – Минея сентябрьская – вышла 12 августа 1619 г., а последняя – августовская – только 8 июня 1630 г.

Сложная задача объединения неизменяемых суточных, седмичных и праздничных служб в реальную службу конкретного дня данной седмицы и года решалась с помощью важнейшей книги, определявшей характер и структуру богослужения, – Церковного устава (он мог иметь названия Типикон или Око церковное). Значение Ока церковного в жизни русского православного общества значительно шире, даже чем обеспечение правильной литургической деятельности. Книга включала целый ряд существенных дополнений, касающихся правил поведения и верующих, и церковнослужителей.

Обязательной частью жизни средневекового общества, любого церковного богослужения было чтение текстов из Писания. При этом в течение года на службах прочитывались все четыре Евангелия и значительная часть Апостола. Тексты из Евангелия на каждый день солнечного года, на недели лунного года, на «потребу» строго определялись «Соборником», сопровождавшим все издания этой книги, уставом, Толковым Евангелием, объяснялись в Евангелии учительном (недельное), были непререкаемым авторитетом во всех случаях церковной полемики, геополитики и т. д.

Но более всего текстов во всех видах церковного богослужения читалось из библейской книги Ветхого Завета – Псалтыри. В раннехристианские времена все псалмы Псалтыри прочитывались в течение суток; в более поздние текст Псалтыри прочитывается практически за седмицу. Псалмы стали не только важнейшей частью общественного и частного богослужения, но и излюбленным домашним чтением. Именно Псалтырь должна была читаться, если верующий (и обязательно – для монашествующих) по той или иной причине не мог присутствовать на богослужении в храме. Псалтырь, которая великими отцами Церкви называлась Царь-книга или Книга книг, содержала важнейшие основы нравственного, этического и эстетического учения христианства; в поэтической и яркой форме передавала все самые сильные и самые тонкие движения человеческой души в ее стремлениях и взаимоотношениях с Господом. Фактически эта книга является поэтическим рассказом о взаимоотношениях двух личностей – личности человека и бесконечной и вечной Личности Господа. Псалтырь сыграла колоссальную и до сих пор, очевидно, до конца не понятую и не оцененную роль в истории человечества, ибо это основная книга, призванная помочь личности и обществу познать самих себя и выполняющая эту функцию уже тысячелетия.

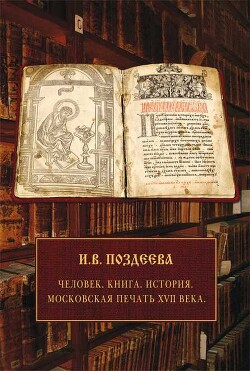

Гравюра с изображением евангелиста Матфея и начало Евангелия. Евангелие. М.: Печ. двор, 1 июня 1628 г. (Музей Библии Иосифо-Волоколамского монастыря)

В образовании и воспитании Нового времени, особенно в советский и постсоветский периоды нашего развития, среди других был один, может быть самый существенный, недостаток: человека не учили познавать и понимать самого себя. Христианские цивилизации, основанные на всеобщем знании Псалтыри, уже только поэтому построены на принципе понимания себя самого и личности ближнего. Это объясняет, почему Псалтырь и Часовник стали основой не только обучения вере, но и постижения грамоты.

Именно Часовник (позднее Канонник и Часослов) и Псалтырь фактически до начала XVIII в. были основными учебниками для всех грамотных людей русского общества от крестьянина до царевича. Постигнув Азбуку или Букварь, которые включали в качестве текстов для первоначального чтения наиболее важные молитвы, собственно чтению учились по Часовнику, в послесловии которого обычно говорилось, что, являясь важнейшей книгой для молитвы как в храме, так и дома, он также предназначен «и в начальное человеком научение». Псалтырь завершала образование для большинства грамотных людей, только незначительное число которых продолжало постижение грамматики, арифметики, риторики, пиитики, истории по другим книгам. Именно в Псалтыри учебной 1645 г. (издана 20 сентября 7154 (1645) г.) было в качестве предисловия опубликовано первое, в полном современном смысле этого слова, методическое пособие для учителей. Трудно было бы назвать более доказательный аргумент в деле оценки значения печатных Часовника и Псалтыри как учебников грамоты; называлась эта статья «Наказание ко учителям, како им учити детей грамоте и како детем учитися…»

Именно Часовник и Псалтырь – книги, функцией которых равно с богослужением было обучение вере и грамоте, – издавались чаще всего и самыми большими тиражами на Московском печатном дворе. Но кроме многих десятков изданий Учебного часовника и Учебной псалтыри (как эти книги называет И. Каратаев и как их называли в документах Печатного двора в XVII в.), Московская типография выпустила, очевидно, и десятки изданий самой первоначальной учебной книги – Азбуки или Букваря (как называлась расширенная Азбука)[27]. Несомненно, Азбуки издавались часто, так как нередко для этой книжечки использовалась бумага, оставшаяся от других изданий, поскольку Азбука всегда издавалась малым форматом в восьмую долю листа (8°) и включала восемь листов (16 полос); Букварь же состоял из ста или немного меньшего количества листов.