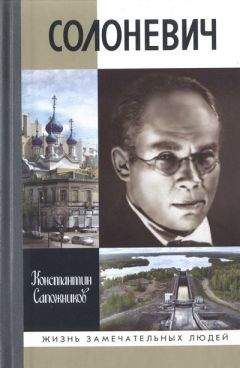

Константин Сапожников - Солоневич

Помощь проекту

Солоневич читать книгу онлайн

О качественном составе своей воинской части Солоневич писал: «Это был не полк и не гвардия, и не армия. Это были лишённые офицерского состава биологические подонки чухонского Петербурга и его таких же чухонских окрестностей. Всего в Петербурге их (таких полков) было до трёхсот. Как могло правительство проворонить такие толпы? Летом 1917 года я говорил об этом Б. Савинкову — он тогда был военным министром. Савинков обозвал меня паникёром».

Вот как описывал Солоневич повседневную жизнь Кексгольмского лейб-гвардии полка: «Быт этих „бородачей“ был организован нарочито убийственно. Людей почти не выпускали из казарм. А если и выпускали, то им было запрещено посещение кино или театра, чайных или кафе, и даже проезд в трамвае. Я единственный раз в жизни появился на улице в солдатской форме и поехал в трамвае, и меня, раба Божьего, снял какой-то патруль, несмотря на то, что у меня было разрешение комендатуры на езду в трамвае. Зачем было нужно это запрещение — я до сих пор не знаю. Меня в числе нескольких сот иных таких же нелегальных пассажиров заперли в какой-то двор на одной из рот Забалканского проспекта, откуда я сбежал немедленно».

Но были и приятные воспоминания: «Людей кормили на убой — такого борща, как в Кексгольмском полку, я, кажется, никогда больше не едал».

В январе 1917 года Солоневича комиссовали по причине прогрессирующей близорукости и полной «неспособности» к военной службе и ношению оружия. Иван вернулся в штат «Нового времени» и по личному поручению Бориса Алексеевича Суворина, младшего сына владельца газеты, «в последние предреволюционные дни» взялся за сбор информации о том, что же на самом деле происходит в столице, действительно ли всё чревато беспорядками и бунтами. Солоневич, по его словам, «лазил по окраинам, говорил с рабочими, с анархистами, с эсдеками и с полицией. Полиция была убеждена: всё уже пропало. Начальство сгнило. Армия разбита. Хлебные очереди как бикфордовы шнуры».

Февральская революция застала Солоневичей в Петербурге. Отец выждал немного и уехал со своей второй семьёй в Мелитополь, предсказав, что «все российские заварушки — это надолго». Борис успел закончить только четыре семестра кораблестроительного отделения Петроградского политехнического института. Летом 1917 года он отправился к отцу на студенческие каникулы, вряд ли предполагая, что выучиться на кораблестроителя ему не суждено.

Ни в Февральской революции, ни в Октябрьской Иван участия не принимал. По его признанию, он был, в общем-то, пассивным созерцателем событий, осмыслить которые по-настоящему смог значительно позже. Определяли тогдашнюю его жизненную позицию в основном причины «материальные»: «Во время революции я не потерял ни капиталов, ни имущества, так как таковых не имел». То есть ничего не потерял, ничего не приобрёл, поэтому стоит ли так переживать из-за всех этих потрясений?

Размышления Солоневича о революции сконцентрированы в основном в его статьях цикла «Великая фальшивка Февраля» и в книге «Диктатура слоя», написанных уже в эмиграции. По оценке писателя, было много причин, которые привели к Февральской революции, однако той роковой искрой, которая вызвала протесты жителей Петербурга, стали хлебные очереди. Женщины, в основном фабричные работницы, после бесплодного ожидания хлеба стали грабить продовольственные лавки, перегораживать улицы, обвинять власть во всех смертных грехах. О том, как начинался великий российский раздрай, Солоневич вспоминал десятки лет спустя так, как будто это случилось только что: «Были разбиты кое-какие булочные и были посланы кое-какие полицейские. В городе, переполненном проституцией и революцией, электрической искрой пробежала телефонная молва: на Петербургской стороне началась революция. На улицы хлынула толпа. Хлынул также и я».

Следуя репортёрскому инстинкту, Солоневич спешил побывать во всех критических пунктах первоначально стихийного, не имевшего политической подоплёки бунта. Бунт стремительно разрастался, подпитываясь негативной энергией толпы, окраинного плебса, уголовно-деклассированных элементов: «На Невском проспекте столпилось тысяч пятьдесят людей, радовавшихся рождению революции, конечно, великой и уж наверняка бескровной: какая тут кровь, когда все ликуют, когда все охвачены почти истерической радостью: более ста лет раскачивали и раскачивали тысячелетнее здание, и вот, наконец, оно рушится».

После разгрома оружейных лавок появились первые жертвы, по версии Солоневича, от неумелого обращения подростков с охотничьим оружием, которые «палили куда попало, лишь бы только палить». Однако цепкий глаз журналиста с самого начала выделил в этом «стихийном сценарии» начала революции энергичных «зловещих людей» в солдатских шинелях без погон, которые деловито грабили магазины, словно показывая пример всем другим. Они тоже стреляли в разные стороны, тоже наугад: иногда от «мальчишеского желания попробовать вновь приобретённое оружие», а иногда «в чисто превентивном порядке: чтобы никто не лез и не мешал». Толпа стала разбегаться, а улицы столицы к вечеру попали под полный контроль «зловещих людей».

В первый же день Февральской революции Солоневичу пришлось столкнуться с бандой «зловещих людей», которые ворвались в его скромное жилище с обыском. Предлог был обычный: якобы из квартиры кто-то стрелял «по революционерам». Солоневич подробно описал этот эпизод, раз и навсегда определивший его отношение к «революционной инициативе масс»:

«Стрелять было не в кого, разве только в соседние окна, наши окна выходили во двор. На ломаном русском языке банда требует предъявления оружия и документов. У меня в кармане был револьвер — я его, конечно, не предъявил. Я мог бы ухлопать человека два-три из этой банды, но что было бы дальше? Остатки банды подняли бы крик о какой-то полицейской засаде, собрали бы своих сотоварищей, и мы трое были бы перебиты без никаких. Я предъявил свой студенческий билет — он был принят как свидетельство о политической благонадёжности. Банда открыла два ящика в комоде, осмотрела почему-то кухонный стол и, поняв, что отсюда ничего путного произойти не может, что грабить здесь нечего, отправилась в поиски более злачных мест».

В книге «Диктатура слоя» Солоневич размышляет о том, на какой стадии беспорядков в Петербурге можно было остановить разрушительную стихию, загасить «первые, ещё робкие, языки пламени всероссийского пожара». По его мнению, в условиях всеобщей растерянности, особенно правительственной, это было практически невозможно. В самом начале «их можно было бы потушить ведром воды — потом не хватило океанов крови. К концу первого дня революции зловещих людей можно было бы просто разогнать. На другой день пришлось бы применить огнестрельное оружие — в скромных масштабах. Но на третий день зловещие люди уже разъезжали в бронированных автомобилях и ходили сплочёнными партиями, обвешанные с головы до пят пулемётными лентами. Момент был пропущен — пожар охватил весь город».