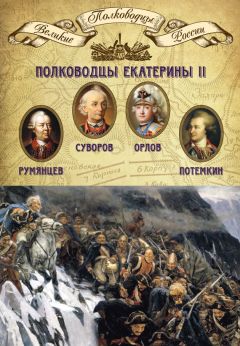

Михаил Мягков - Полководцы Екатерины II. Петр Румянцев, Александр Суворов, Алексей Орлов, Григорий Потемкин

Помощь проекту

Полководцы Екатерины II. Петр Румянцев, Александр Суворов, Алексей Орлов, Григорий Потемкин читать книгу онлайн

Алексей Орлов писал Григорию о задачах подобной экспедиции и всей войны:

Если уж ехать, то ехать до Константинополя и освободить всех православных и благочестивых от ига тяжкого. И скажу так, как в грамоте государь Петр I сказал: а их неверных магометан согнать в степи песчаные на прежние их жилища. А тут опять заведется благочестие, и скажем слава Богу нашему и всемогущему.

С военной точки зрения этот план был несостоятельным. Орлов, будучи сухопутным офицером, пока еще не мог оценить значение действий на море. Весь расчет строился на восстании греков – однако они, с энтузиазмом откликавшиеся на русские призывы и участвовавшие в политической игре, были бойцами отважными, но совершенно неорганизованными, не способными противостоять регулярным войскам. К тому же турки господствовали на морских коммуникациях, а значит, могли легко перебрасывать силы в те места, где восстание оказалось бы особенно успешным и опасным.

В феврале 1770 г. эскадра, на которой находился Федор Орлов, представлявший своего брата, достигла берегов полуострова Морея. 17 февраля высадился десант в бухте Виттуло. Целью десанта было занятие турецких укрепленных пунктов в Морее и поддержка греческих повстанцев-майнотов. Действовать должны были два отряда, пышно названных Ф. Орловым Восточным Спартанским легионом (командир – капитан Барков) и Западным Спартанским легионом (командир – майор Долгоруков). Однако громкие названия скрывали крайне ограниченные силы: в каждом отряде было всего по 12 русских солдат, остальную их часть должны были составить греческие повстанцы.

Граф Орлов А. Г. на памятнике «Тысячелетие России».

Отряд Баркова, быстро набравший силы и насчитывавший уже до 1200 человек, в основном майнотов, 26 февраля подошел к местечку Бердона, гарнизон которого в панике бежал, а на следующий день блокировал крепость Миситра, расположенную в 5 км от древней Спарты. Положение турок усугублялось тем, что воды в крепости не было – и после 9 дней блокады они были вынуждены капитулировать. Этот успех мог бы стать важным для успеха всего восстания, многие турецкие гарнизоны были готовы сдаться добровольно, но у Баркова не хватило сил для того, чтобы предотвратить резню пленных, которую учинили ненавидевшие турок майноты. В донесении Барков рассказывал: «При сем случае не мог я удерживать майнотов от наглости и кровопролития, при котором в нарушение капитуляции убито в предместии более 1000 турок и разграблены имения. С великим трудом и опасностию едва удалось мне сберечь начальников с остатками пленного гарнизона, который роздан был от меня по домам жителей греков до дальнейшей о них резолюции».

Оставаясь в Миситре, Барков три недели готовился к дальнейшим действиям. 26 марта он по приказу Ф. Г. Орлова выступил к местечку Леонтари. В пути он получил еще 20 солдат и 6 бомбардиров при двух пушках себе в подкрепление, а кроме того, к его отряду пристали многочисленные греки. Леонтари был занят без боя и отряд продолжил движение к Триполице в Аркадии. Это был городок с довольно значительным населением и гарнизоном, который возглавлял Селим-паша. Этот турецкий военачальник оставил без ответа русский ультиматум, а когда Барков решил атаковать их, турки, обойдя русские пушки, обрушились на греков, которые практически сразу же обратились в бегство. Русский отряд спасло только мужество его командира: «Оставлен я был с российскими только солдатами, так что, сделав баталион-каре, принужден был ретироваться, пробиваясь сквозь толпы окружающего неприятеля, который, набегая на фронт, старался разбить врознь, производя жестокую пальбу со всех сторон». Каре было маленьким, по 8–9 солдат на один фас, но капитан «старался как возможно ободрить истомленный трудом и ранами остаток» и в конце концов, потеряв 11 человек и будучи сам изранен, сумел вывести отряд в безопасное место. Таков был конец Восточного Спартанского легиона.

План морского сражения.

Еще меньше были успехи Западного легиона: он занял ряд пунктов в Аркадии. Причем путь его был отмечен грабежами и насилиями, которые учиняли греки сперва над турками, а затем просто над населением попадавшихся на пути деревень. В конце концов, не добившись больших успехов, отряд двинулся к Наварину.

Тем временем основные русские силы действовали на западе полуострова против крепостей Наварин, Модон и Корон. Последний из этих пунктов стал объектом основной атаки. Осадные работы велись силами десанта в 600 человек, флот прикрывал их бомбардировкой с моря и блокировал подвоз к крепости съестных припасов. Осада длилась полтора месяца и была снята 15 (26) апреля, после того, как турки обнаружили и разрушили подкоп под стены, который сооружался на протяжении трех недель.

Гораздо успешнее была Наваринская операция. Сюда прибыл из Ливорно сам А. Г. Орлов и подошел Западный легион, который участвовал в десантной операции под руководством бригадира артиллерии И. А. Ганнибала. В итоге успешного многодневного обстрела крепости, разрушившего часть стены, ее гарнизон капитулировал 10 апреля.

Что касается крепости Модон, то она была важна для русского флота как ближайшая к Наварину крепость, без контроля над которой невозможно было обустроить долговременную базу в Наваринской бухте. Для захвата Модона Орлов отправил 18 апреля князя Ю. В. Долгорукова с отрядом в 1300 человек (в основном греков и албанцев) с 4 пушками и двумя единорогами. Для осады крепости с моря Орлов отправил С. К. Грейга на линейном корабле «Три Иерарха» и с двумя фрегатами «Святой Николай» и «Надежда Благополучия». С кораблей на берег перевезли 22 крупных орудия и устроили две батареи на берегу и еще одну на острове, расположенном к востоку от крепости. С 29 апреля по 5 мая русские постоянно обстреливали крепость, в результате в ней образовалась значительная брешь. Однако за это время стало известно о наступлении значительных турецких сил во главе с пашой Мореи. Против них Долгоруков выставил заслон из греческих повстанцев, которые разбежались при первом натиске неприятеля («Я послал к нашим грекам, коих человек до семи сот было… но получил рапорт, что ни одного грека не осталось, а все ушли ночью!» – писал князь в своих «Записках»). Русский десант держался около 5 часов, но бороться против 8 тысяч турецких войск он не смог. Турки овладели береговой батареей, русский отряд отступил к Наварину. При отступлении десантом были потеряны все орудия, было убито более 200 человек (в том числе 5 офицеров), ранено более 300 (в том числе сам князь Долгоруков и 16 офицеров). На следующий день после ухода десанта перешли в Наварин и участвовавшие в осаде Модона суда.

Эта неудача заставила Орлова «оставить крепость Наварин и все сухопутные там коммисии» «ибо сей неблагополучный день превратил все обстоятельства и отнял всю надежду иметь успех на земле». Итак, сухопутные атаки с опорой на повстанцев провалились, причем Орлов в своих письмах императрице во всем винил трусливых и неорганизованных греков.

Можно было сколько угодно утешать себя ссылками на отсутствие мужества у греков, но дальнейшее ведение боевых действий требовало серьезного анализа причин неудачи. Кое-какие выводы А. Г. Орлов для себя сделал. Прежде всего напрасными оказались надежды на то, что народное восстание охватит значительную территорию – оказалось, что оно быстро вспыхивает и быстро гаснет. Каково бы ни было личное мужество отдельных командиров повстанцев, их отряды не могли противостоять турецким войскам, а у русских явно не хватало сил для их действенной поддержки. Кроме того, стала ясной пагубность недооценки действий на море. Именно теперь начинается тесное взаимодействие Орлова и Спиридова, приведшее к наиболее крупным русским успехам.

Чесменское сражение. Художник И. К. Айвазовский.

В рескрипте от 3 сентября Екатерина отмечала:

Хотя мы и видим теперь, что морейская экспедиция не соответствовала своими следствиями мужественному от вас предпринятому ее отверстию, по причине сродной грекам трусости, легкомыслия и предательства, кои особливо под Модоном столько пакости причинили, однакож… и тут служит Нам к особливому удовольствию слышать от вас, что все под предводительством Вашим бывшие чины, от мала до велика, мужественно, ревностно и с крайней охотой исполняли долг истинных сынов Отечества…

После подхода второй русской эскадры под командованием Д. Эльфинстона и ссоры, которая произошла между двумя адмиралами, А. Г. Орлов принял командование объединенной эскадрой на себя. Это была вполне оправданная мера: хотя морского опыта он не имел, он был в тех условиях единственным авторитетом, который мог обеспечить должную координацию действий. При этом плачевные результаты действий на суше заставляли графа внимательнее относиться к мнению моряков. Результаты не заставили себя ждать: Чесма принесла не только почетное имя «Чесменский» главнокомандующему, но и то, с завоевания чего нужно было начинать, – господство русского флота на море.