Людмила Морозова - Царь Михаил Фёдорович

Помощь проекту

Царь Михаил Фёдорович читать книгу онлайн

Работа Земского собора начиналась с общего заседания, на котором дьяк зачитывал царские вопросы. Каждый из них обсуждался по палатам, затем коллективное мнение выражалось на бумаге, которая подавалась царю. Принятие окончательного решения зависело от самого Михаила Фёдоровича, но он всегда учитывал мнение участников собора.

Еще одним совещательным и управленческим органом была Боярская дума. В ее состав входило до 40 человек: бояре, окольничие, думные дворяне и думные дьяки. Свою управленческую функцию Дума осуществляла через систему временных боярских комиссий. Они назначались для ведения дипломатических переговоров, разбора местнических споров и судебных тяжб, управления страной в отсутствие царя и т. д.

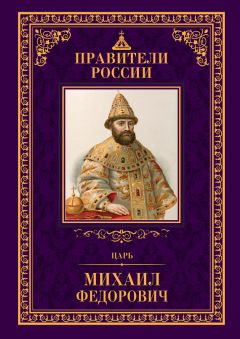

Портрет Михаила Фёдоровича

Секретные дела решала Ближняя дума, состоявшая из четырех наиболее доверенных для царя лиц. К концу правления Михаила Фёдоровича она стала играть все более значимую роль, заменяя иногда Боярскую думу.

Еще одним важным органом управления были приказы – прообразы министерств. Наиболее важными из них являлись: Посольский – ведавший внешней политикой, Разрядный – занимавшийся служебными назначениями, Поместный – наделявший служилых людей землей, Большая казна – ведавшая денежными делами, Земский – городами и тяглым населением в них, Ямской – сообщением между городами, Аптекарский – лечением государя и его родственников. Были также приказы, имевшие в подчинении различные рода войск: Стрелецкий, Пушкарский, Казачий, Иноземный, Рейтарский. Ведением судопроизводства на конкретных территориях занимались Московский, Владимирский, Новгородский, Казанский, Сибирский и другие судные приказы.

Общее число приказов достигало иногда 40, но не все они были постоянно действующими. Некоторые создавались лишь для решения конкретных вопросов.

Во главе приказов обычно стояли думные дьяки. В их подчинении находились дьяки, подьячие, писари, толмачи, сторожа и прочие мелкие служащие. Но наиболее важные приказы могли возглавлять бояре и окольничие.

«Михаил Фёдорович на собрании боярской думы». Художник А. П. Рябушкин.

В городах управление осуществляли воеводы. Им подчинялись служители приказных изб, губные старосты, стрельцы и казаки из местных гарнизонов.

Восстановление государственного аппарата было одной из важнейших задач царя Михаила Фёдоровича, но параллельно он занимался и обеспечением безопасности страны, и наполнением казны. Это были связанные между собой задачи, поскольку без денег было невозможно собрать войско и отразить иностранную интервенцию, которая могла начаться в любое время.

На одном из первых заседаний новой Боярской думы было решено, что наибольшую опасность представляют поляки. Поэтому уже летом 1613 г. в сторону Можайска и Калуги были направлены полки под руководством князя Д. М. Черкасского и М. М. Бутурлина. В их состав вошли дворяне и другие служилые люди из 35 городов. Им удалось освободить от польских войск Вязьму, Дорогобуж и Белую. Но около Смоленска победоносное наступление русских войск остановилось. Взять хорошо укрепленный город с сильным польским гарнизоном не удалось.

В конце лета по приказу царя Михаила было сформировано второе войско – для похода на Новгород. Его возглавили князья Д. Т. Трубецкой и Д. И. Мезецкий. В его состав вошли воинские люди из 30 городов. Правда, под Бронницами русские полки столкнулись с сильным войском шведов, попали в окружение и едва смогли избежать плена. В итоге новгородский поход оказался неудачным. Но это было только началом борьбы царя Михаила Фёдоровича за возврат захваченных интервентами территорий.

Сам факт организации двух военных походов уже летом 1613 г. свидетельствует о положительных достижениях молодого царя в деле консолидации русского общества после Смуты.

Не менее сложной проблемой для молодого царя стало наполнение государственной казны. Поскольку он знал, что тяглое население страны разорено, то решил обратиться за помощью к богатым промышленникам и купцам Строгановым. В мае 1613 г. Михаил написал им следующее: «В нашей казне на Москве денег и хлебных запасов в житницах нет… и всяким служилым и воинским людям жалованья дать нечем». Поэтому он попросил Строгановых заплатить налоги за все годы Смутного времени, а также дать взаймы денег, хлеба, рыбы, соли и сукна для материального обеспечения ратных людей. «За это вам ото всех людей честь, слава и похвала вечная», – заключил свое письмо царь.

Строгановы откликнулись на просьбу Михаила Фёдоровича и дали 3000 руб., огромную по тем временам сумму. К ней они потом еще несколько раз добавляли деньги и продовольствие.

Зная о разорении русских людей, царь не стал сам решать вопрос о сборе налогов. Его он вынес на обсуждение Земского собора. Участники заседания сначала решили ограничиться сбором недоимок за прошлые годы и «запросных денег» – добровольных пожертвований. Но через год были введены новые чрезвычайные налоги – пятины (пятая часть всего имущества). В первый год они собирались только с торговых людей. Затем стали обязательным налогом для всего тяглого населения: жителей посада и черносошных крестьян.

Несмотря на рост налогов, царь Михаил всегда откликался на просьбы об их уменьшении, особенно для жителей разоренных городов. Об этом свидетельствует многочисленный актовый материал.

Особое покровительство оказывал Михаил Фёдорович монастырям. Он подтвердил все жалованные грамоты, выданные прежними государями. Прославившийся героической обороной от войск тушинцев Троице-Сергиев монастырь получил право не платить печатные пошлины и даже стал получать часть прибыли от казенной продажи лошадей. Для восстановления Никольского монастыря в Переславле-Залесском выделили деньги из казны. Новые земельные пожалования получили сразу несколько монастырей: Новоспасский в Москве, Покровский в Суздале, Иосифо-Волоколамский, Кирилло-Белозерский и др.

Благодарное духовенство стало оказывать молодому царю большую помощь. На проповедях в храмах оно убеждало население добровольно жертвовать в казну деньги, обеспечивать ратных людей продовольствием и теплой одеждой. Игумены и архимандриты ездили по городам со сборщиками налогов и своим авторитетом подкрепляли правомочность их действий.

Еще одной сложной проблемой, стоявшей перед правительством Михаила Фёдоровича, было упорядочение землевладения. В Смуту каждый из правителей наделял своих сторонников землями, не считаясь с тем, что ими владели другие лица, получившие их от прежних государей. В итоге у некоторых служилых людей оказались огромные поместья, у других – ничего.