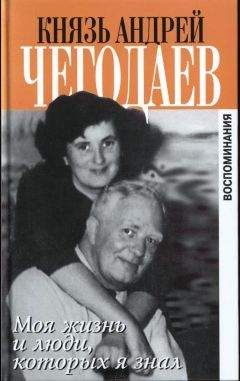

Андрей Чегодаев - Моя жизнь и люди, которых я знал

Помощь проекту

Моя жизнь и люди, которых я знал читать книгу онлайн

О ней вспомнили только в 1956 году, когда Дрезденская галерея стала предметом дипломатической игры. Был сделан широкий жест: галерея была возвращена ГДР, очевидно чтобы похвастаться своим необыкновенным благородством: вот, немцы у нас натворили бог знает какие безобразия, а мы этого даже не помним.

Меня эта передача картин в новоявленную фальшивую ГДР, как и В. Н. Лазарева и других ученых, историков искусства, глубоко возмутила. Оставлять всю Дрезденскую галерею не было, конечно, никакой надобности, но руководство ГДР могло бы сообразить, что не мешает оставить нам хотя бы десяток хороших картин в компенсацию за великий ущерб, нанесенный нашей стране. Из Эрмитажа были возвращены в Берлин Пергамский алтарь и коллекция древнеегипетского искусства с дивным портретом царицы Нефертити, жены великого фараона — еретика Эхнатона. Но ряд отдельных картин и целых коллекций продолжал оставаться в Москве и Ленинграде, явно перейдя из ведения Министерства культуры СССР в ведение Министерства иностранных дел, как резерв для каких‑то новых дипломатических пируэтов. Когда И. А. Антонова стала в начале шестидесятых годов директором Музея изобразительных искусств имени Пушкина, она обращалась с одним и тем же вопросом к сменявшим друг друга министрам культуры СССР (начиная с Е. А. Фурцевой), но никакого ответа не получала. Видимо, сами министры не имели права самостоятельно решить вопрос о судьбе остававшихся у нас чужих коллекциях. А чиновники рангом ниже говорили запросто «извольте помалкивать». Было строго запрещено даже упоминать, что у нас еще что‑то осталось со времен войны, и от сотрудников музеев, уезжавших в командировку за границу, бралась расписка о их неукоснительном молчании по поводу художественных произведений, еще оставшихся никуда не возвращенными. Да и все ли подлежало возвращению? Я что‑то не слышал, чтобы за прошедшие с окончания войны долгие годы к нам вернулось хоть что‑нибудь из Германии. Знаю, что пытались отыскать хотя бы Янтарную комнату, но она словно в воду канула.

Вопрос о возврате немецкого имущества в ФРГ совсем не простой. Шум, критики и инсинуации дела решить не могут. Должна быть создана высокоавторитетная комиссия, которая должна решить, что нужно вернуть, а что оставить в возмещение урона, понесенного нашей страной и никак до сих пор не возмещенного даже в самой малой доле. Почему любезность должна быть односторонней? Никакими миллионами долларов нельзя оплатить разрушение Спас Нередицы или разорение пригородов Ленинграда — пусть компенсация будет не эквивалентна и далека от действительной ценности потерянных нами памятников, но, во всяком случае, благородство должно быть взаимным. Не требовалось, конечно, оставлять нам Сикстинскую Мадонну Рафаэля, всегдашний предмет гордости Дрезденской галереи. Но почему было бы не оставить «Спящую Венеру» Джорджоне, к которой в Дрездене не одно столетие относились с полным пренебрежением: я своими глазами видел в старом рукописном инвентаре галереи, как эта чудесная «Венера» была обозвана «eine schlechte Kopie nach Tizian»!

A. Чегодаев. 30/X-91.

Послесловие

Отец оборвал свои воспоминания 1945 годом — а ведь после того было у него еще почти полстолетия (он умер 89–ти лет 8 апреля 1994 года) яркой, очень насыщенной творческой жизни. Монографии — о Констебле, об Эдуарде Мане, об американском искусстве, о многих советских художниках — Дейнеке, Шмаринове, Пименове, Сарьяне, Сергее Герасимове; несколько сборников статей, последняя книга «Наследники мятежной вольности» — об искусстве начала XIX века; поездки в Италию, Англию, Францию, США, на Кубу, в Чехословакию; знакомства с людьми столь же интересными и значительными, как те, чьи образы промелькнули на этих страницах, — о некоторых отец успел упомянуть: Феллини, Гуттузо, Товстоногов. Многолетняя дружба связывала отца с известными американскими художниками Рокуэллом Кентом и Антоном Рефрежье, с поколением художников и искусствоведов послевоенной формации, многие из которых считали себя его учениками: с Виталием Горяевым, Леонидом Сойфертисом, Анатолием Никичем, Беньямином Басовым, Маем Митуричем, Валерием Прокофьевым, Александром Каменским, Евсеем Ротенбергом. С чудесным переводчиком Вильгельмом Левиком. С кинорежиссером Михаилом Швейцером…

Огромную роль сыграли в последние десятилетия жизни отца его внуки, мои сыновья, усыновленные и воспитанные им. Они были названы в честь своих прадедов — Михаилом и Дмитрием и носят отчество деда — Андреевичи. Дождался отец и правнуков и радовался, что в XXI веке будет жить Андрей Дмитриевич Чегодаев, младший сын Мити. Право же, совсем неплохой итог почти девяностолетней жизни!

Почему же все‑таки не стал писать отец об этих десятилетиях? Мне кажется, что, несмотря на то, что его личная жизнь была богата событиями, сами эти десятилетия, куда более спокойные и благополучные, нежели встающие в его воспоминаниях 20–е, 30–е и 40–е, резко отличались от них какой‑то болотной неподвижностью, полным концом всех иллюзий, надежд, ожиданий, которые, несмотря ни на что, пронизывали страшное сталинское безвременье, годы войны. «Застой» — это обычное определение периода, последовавшего за краткой эпохой «оттепели» начала 60–х, как нельзя лучше характеризует остановившееся, словно бы впавшее в летаргический сон время, очень напоминающее своим общественным бытием ту атмосферу сытого, самодовольного, ко всему безразличного тупого мещанства, которую ощутил отец в Польше и Германии весной 1945 года и с такой страстью осудил. Ему не захотелось писать об этом «бытии».

Когда настали годы «перестройки», а по существу — полный слом и конец так многого из того, что составляло жизнь страны и общества на протяжении всей взрослой жизни отца, — годы вновь обретенных вспыхнувших надежд (до заката этих надежд отцу, слава Богу, дожить не пришлось), — он встретил эти перемены как редко кто из стариков: с величайшей радостью, воспринял всё глазами и сердцем своих молодых внуков.

Я беру на себя смелость завершить воспоминания Андрея Дмитриевича Чегодаева свидетельством его внука Михаила Андреевича Чегодаева — письмом к уехавшему в Израиль другу Геннадию Пинскому, хранящим живое дыхание трагических дней августа 1991–го.

Бывают события, глубинное значение которых выходит за пределы сиюминутной политической конъюнктуры и ближайших зримых последствий. В те три дня и три ночи после многих десятилетий Россия вновь обрела Христа, и Богородица осенила Своим Покровом многострадальный и безбожный народ, — это ощутили все защитники Белого дома, в том числе те, кто сейчас старается забыть об этом.

![Юлия Кулинченко - От топота копыт [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)