Вадим Вацуро - Мицкевич и русская литературная среда 1820-х гг. (разыскания)

Помощь проекту

Мицкевич и русская литературная среда 1820-х гг. (разыскания) читать книгу онлайн

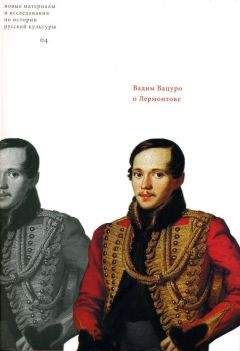

Что же касается образа, непосредственно восходящего к стихам Баратынского, то он был замечен русскими поэтами и существовал в литературном сознании довольно долго. Его вариацию мы находим, например, в письме Лермонтова С. А. Бахметевой, написанном из Петербурга в августе 1832 г.: «И пришла буря, и прошла буря; и океан замерз, но замерз с поднятыми волнами; храня театральный вид движения и беспокойства, но на самом деле мертвее, чем когда-нибудь»[114]. В этом письме — прямая парафраза известной уже нам строки Баратынского «храня движенья вид», отнесенная к другому в генетическом и функциональном отношении образу, о котором нам также пришлось уже упоминать. В историко-стилистическом смысле эта перекличка Лермонтова и Мицкевича любопытна, в частности потому, что не стоит одиноко: исследователями уже отмечались случаи творческих соприкосновений поэтов, отправлявшихся от общих литературных источников[115].

Примечания

1

Печатается по изданию: Литературные связи славянских народов: Исследования. Публикации. Библиография. Л.: Наука, 1988. С. 22–57.

2

Русский вестник. 1810. № 9. С. 89–90.

3

Павлищев Л. Н. Из семейной хроники: Воспоминания об А. С. Пушкине. М., 1890. С. 68.

4

Отечественные записки. 1826. Ч. 28. № 78. С. 127.

5

См.: Вацуро В. Э. Литературные альбомы в собрании Пушкинского дома: (1750–1840-е годы) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1977 год. Л., 1979. С. 11, 43.

6

Цит. по: Цявловский М. Эпигоны декабристов: (Дело о распространении «зловредных» сочинений среди студентов Харьковского университета в 1827 году) // Голос минувшего. 1917. № 7–8. С. 78.

7

Вяземский П. А. Полн. собр. соч. СПб., 1883. Т. 8. С. 501.

8

Пушкин. Полн. собр. соч. М.; Л., 1938. Т. 8. С. 131.

9

Шехурина Л. Д. «Булевар» // Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 72.

10

Русская старина. 1909. № 9. С. 557; Русский архив. 1908. № 1. С. 298.

11

Философов Д. Соседи Пушкина по с. Михайловскому: (К открытию пушкинской колонии) // Речь. 1911. № 240. 24 мая. Список сатир «на бульвары», в том числе на Тверской бульвар, приведенными справками отнюдь не исчерпывается; так, Л. П. Глушковский в своих воспоминаниях упоминал сатиру «Тверской бульвар», якобы принадлежавшую А. Ф. Воейкову; на самом деле автором ее был шестнадцатилетний юнкер кн. Волконский (см.: Глушковский А. П. Воспоминания балетмейстера. М.; Л., 1940. С. 63–64, 217). Ср. также: Макаров Н. П. Мои семидесятилетние воспоминания и с тем вместе моя предсмертная исповедь. СПб., 1881. Ч. 2. С. 67.

12

Литературный архив. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 149–151.

13

См.: Цявловский М. Эпигоны декабристов. С. 102.

14

Славянин. 1829. № 11–12. С. 399–401.

15

Павлищев Л. Н. Из семейной хроники. С. 248.

16

См. подпись «Вологда» под «Фарисом» в «Московском телеграфе» (1829. Ч. 29. № 20. С. 450–457); ср. также: «Не уезжай» (подп.: 2 февраля 1829. Вологда) // Галатея. 1829. № 13. С. 103; «Н…е И…не Р…ной» (подп.: Вологда) // Там же. № 24. С. 150; «Песня» («На краю скалы высокой…»; подп.: Вологда) // Дамский журнал. 1829. Ч. 28. № 45 (ноябрь). С. 83.

17

См., например, обращенное к нему комплиментарное стихотворение Воейкова, датированное 21 января 1831 г. (К Сиянову // Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1831. № 103. 26 дек. С. 813). Ср. также стихи Сиянова в «Славянине»: «Е…фу И…чу М…ну» (1829. № 11–12. С. 399–401); «Сумерки. (Из Мильвуа)» (1830. № 1. С. 59), «В альбом. (Е…не Л…не С…кой») (1830. № 1. С. 59–60); «Умирающий христианин» (1830. № 1. С. 70–71); «Воспоминание» (1830. № 5. С. 364–365); «К Эльвире. (Из Ламартина)» (1830. № 6. С. 461–462); «Признание» (1830. № 9. С. 722); «Элегия» (1830. № 10. С. 777); «А. П. В-ой» (1830. № 12. С. 934); «К лире» (1830. № 13. С. 50–51); «Ек… Ив. Б.л.г.в. кой» (1830. № 14. С. 143); «Дикая ромашка» (1830. № 16. С. 307–308); «Прошу отгадать» (1830. № 18. С. 475). Не перечисляем здесь прозаические переводы Сиянова в «Славянине», довольно многочисленные. О публикациях его в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“» см. ниже.

18

Станько А. И. Русские газеты первой половины XIX века. Ростов н/Д., 1909. С. 154.

19

Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1832. № 24. 23 марта. С. 192. О нем см.: Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг…»: Проблемы его изучения, Л., 1967. С. 216–217.

20

ЦГАЛИ, ф. 88, оп. 1, № 41 (письма от 27 февр. 1831 г. и б. д.).

21

См.: Смирнов-Сокольский Н. П. Русские литературные альманахи и сборники XVIII–XIX вв. М., 1965 (по указ.: «Сиянов»). См. также: Розен Е. Ф. На отъезд Сиянова в действующую армию // Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1831. № 13. 14 февр. С. 103.

22

Волков Пл. Листок: (Из альбома П. Г. Сиянова) //Там же. 1831. № 8. 28 янв. С. 63; Глебов А. Листок: (Из альбома П. Г. Сиянова) // Там же. № 10. 4 февр. С. 70; Карлгоф [В. И.] В альбом П. Г. Сиянову // Там же. № 22. 18 марта. С. 175; Федоров Б. Листок: (Из альбома П. Г. Сиянова) // Там же. № 23. 21 марта. С. 182; Щастный В. Н. 1) Листок: (Из альбома П. Г. Сиянова) //Там же. № 24. 25 марта. С. 190; 2) П. Г. С<иянову> // Санктпетербургский вестник. 1831. № 2. С. 102; Вердеревский [В. Е.] Листок: (Из альбома П. Г. Сиянова) // Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1831. № 94. 25 ноября. С. 743 (дата: 24 генваря, 1831 г.); Mанассеин П. 1) Листок из альбома П. Г. Сиянова // Там же. 1832. № 21. 12 марта. С. 167 (дата: 15-го октября 1831. Варшава); 2) П. Г. Сиянову // Там же. 1834. № 50. 23 июня. С. 399 (дата: 9-го марта 1833).

23

Московский телеграф. 1829. Ч. 29. № 20. С. 450–457.

24

Здесь и далее переводы Щастного цитируются по изд.: Поэты 1820-х — 1830-х годов. Л., 1972. Т. 1. С. 534. (Библиотека поэта. Большая серия).