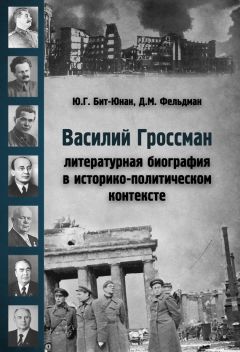

Юрий Бит-Юнан - Василий Гроссман. Литературная биография в историко-политическом контексте

Помощь проекту

Василий Гроссман. Литературная биография в историко-политическом контексте читать книгу онлайн

Представление утверждено 18 января 1956 года. Указ Президиума Верховного Совета СССР опубликован «Правдой» на следующий день: «За заслуги в области художественной литературы и в связи с пятидесятилетием наградить писателя Гроссмана Василия Семеновича (Иосифа Соломоновича) орденом Трудового Красного Знамени»[3].

Руководство ССП итог подвело. И баланс. Ответ на погромные рецензии 1953 года – орден Трудового Красного Знамени, врученный Гроссману прежде всего «за заслуги в области художественной литературы».

Не Сталинская премия, конечно, так ее уже и не было. Награждение Гроссмана подразумевало, что инцидент исчерпан. Окончательно.

Это было ясно и до награждения. Гроссману фактически вернули статус классика советской литературы. Интервью с ним печатались в периодике, было известно, что он пишет вторую книгу романной дилогиии о Сталинградской битве.

Все неудачи и унижения вроде бы остались позади. Берзер в упомянутой выше мемуарной книге подчеркивала, что как своего рода этап давнего знакомства ей запомнились коктебельские встречи с Гроссманом лета 1955 года: «Он улыбался тогда, здоровался издали, весело махал рукой. Я со стороны смотрела на него: высокий ясный лоб, за очками синие глаза, черные волнистые волосы зачесаны назад… Он был ровен, казалось – счастлив и спокоен. Я знала, что он пишет новый роман. И печать счастья, творчества и творческого покоя лежала на его лице. Он казался здоровым, загорелым и молодым. На фоне коктебельского синего моря и сказочных гор его прекрасные синие глаза казались особенно синими. Этот синий свет не угасал до последних минут жизни. Очки круглые были частью его лица. А рот нес страдание – рот библейских мучеников и мудрецов. И улыбка тоже».

Не исключено, что двойственное впечатление не столько запомнилась в 1955 году, сколько позже сложилось – по итогам осмысления писательской судьбы. Трагических событий уже не столько прошлого, сколько будущего. Почти тридцать пять лет спустя Берзер, подобно другим мемуаристам, создавала гроссмановский биографический миф.

Допустимо, что впечатление и впрямь было двойственным. Как мироощущение самого Гроссмана. Внешне – «печать счастья, творчества и творческого покоя», но прошлое не прошло бесследно, и «новый роман» ожидали все те же цензурные препоны.

Судя по формальным признакам, Гроссман выиграл, а реально – проиграл: он вышел победителем из очередной литературно-административной интриги, зато как писатель оказался побежденным.

Еще в юности он принял социалистическую идеологию. Но ей не соответствовала практика – государственный террор. С этим пришлось мириться, точнее смириться. Гроссман, подобно миллионам советских граждан, привыкал к атмосфере постоянного страха. От большинства отличался тем, что унижение осознавал – в том числе и от антисемитских кампаний. Прагматику их понимал еще на исходе 1920-х годов, хотя его лично они не касались.

Однако «делом врачей» Гроссман был унижен, как никогда прежде. Среди прочих и его фамилия под «Обращением еврейской общественности», где признавалась доказанность обвинений и уместность расправы с обвиняемыми.

Подчеркнем еще раз: документ, подготовленный в аппарате ЦК КПСС и отправленный на утверждение Маленкову 29 января 1953 года, не был тогда опубликован. Аналогично и другой вариант, завершенный через три недели. Сама идея утратила актуальность. Но суть не изменилась – для Гроссмана. Он не мог не понимать, что вместе с другими представителями советской элиты одобрил убийство заведомо невиновных. Согласился принять сторону палачей, а не жертв.

Теоретически у него была возможность отказаться. Практически – нет. Многократно возросла бы вероятность ареста, причем всей семьи тоже. По меркам 1953 года хватало оснований: Гроссман не раз указывал в анкетах, что еще до Первой мировой войны одна из сестер матери стала гражданкой Аргентины, отцовская же в Болгарию уехала[4].

Он знал, что наличие родственников за границей – опасность для гражданина СССР. По административной логике сталинской эпохи прежние контакты с эмигрантами могли быть истолкованы как шпионаж. Доказательства не требовались, довольно было признаний, и добиваться их следователи МГБ умели. Но скрывать известное, например, в Бердичеве – тоже риск. Оставалось лишь надеяться, что не воспользуются недоброжелатели сведениями о «заграничных связях».

Надо полагать, воспользовались бы, отклони Гроссман предложение ЦК КПСС. Трактовали бы это как обусловленную «заграничными связями» попытку содействия «врачам-вредителям». Припомнили бы и ссыльную кузину, и расстрелянных друзей. Тогда бы он непременно попал в категорию «безродных космополитов», пособников иностранных разведывательных служб. Последствия легко угадывались.

Очередным унижением была погромная кампания в связи с романом «За правое дело». Ее антисемитскую прагматику организаторы не маскировали – порою даже акцентировали. И последствия могли бы оказаться весьма серьезными. А тут еще и угроза депортации.

Правда, итог – орден Гроссману. К юбилею, но и по заслугам. В Российской империи так награждали чиновников – «за двадцать лет беспорочной службы».

Орден вручали побежденному, которого объявили победителем.

Гроссман не мог не осознавать свое поражение. С юности он хотел стать писателем, оказался же служащим по ведомству литературы.

Итоги поражения

14 февраля 1956 года в Москве начался XX съезд КПСС, завершившийся через одиннадцать дней. Как известно, сенсацией тогда стал доклад Хрущева «О культе личности и его последствиях».

Подготовка XX съезда партии заняла почти три года. Смерть едва ли не обожествленного Сталина обозначила новый период истории советского государства.

К марту 1953 года социалистическая империя оказалась буквально на вершине могущества. Нацистская Германия была побеждена и половина Европы, по сути, контролировалась Сталиным.

Но это – с одной стороны. А с другой, положение Советского Союза было критическим. Против него ополчились почти все недавние союзники: шла «холодная война».

Меж тем сельское хозяйство оставалось в упадке. Так называемая «колхозная деревня» голодала. До обещанного изобилия далеко было и в городах. Все ресурсы страны уходили на военные нужды.

Экономический кризис усугублялся идеологическим. Вопреки обещаниям, государство справедливости не удалось создать. Равенства не было. Никакого.

Вместо имущественного равенства – несопоставимость бытовых условий элиты и большинства граждан. Принцип отказа от этнической дискриминации был, по сути, попран антисемитскими кампаниями и депортациями целых народов.

Ко всему прочему, миллионы советских граждан – в лагерях и тюрьмах. Угроза ареста была актуальна и для сталинского окружения. Генсек явно готовил очередную смену элиты, что подтверждалось «делом врачей». А в стране одна пропагандистская кампания следовала за другой, все более нагнетая военную истерию. Третья мировая война становилась все ближе – теперь уже атомная.

Но Сталин умер, и его преемники спешили изменить ситуацию. Символом перемен должен был стать XX съезд партии в 1956 году.

К этому времени в советской прессе и официальных документах понятие «культ личности» стало политическим термином. С июня 1953 года так обозначали многолетнюю кампанию восхваления Сталина. Идеологи еще не решались объявить самого генсека ее инициатором, вот и понадобился эвфемизм. Выбрали довольно неуклюжий, зато и суть была понятна, и появилась возможность не упоминать прежнего лидера[5].

Хрущев нарушил это правило. Инкриминировал Сталину не только истерию самовосхваления, но и организацию фальсифицированных процессов второй половины 1930-х годов, и узаконенную практику истязаний подследственных, и преступную самонадеянность, обусловившую поражения в начале Великой Отечественной войны, и неоднократно проводившиеся депортации по этническому критерию, и «дело врачей», да и вообще измену базовым установкам марксизма. Соответственно, большинством высших функционеров было решено не печатать доклад, объявить его секретным. Первая советская публикация в прессе – лишь в 1989 году, когда шла очередная кампания «разоблачения культа личности»[6].

Однако уже весной 1956 года Хрущев добился иной формы обнародования. По всем учреждениям, предприятиям и прочим организациям на открытых партийных собраниях, куда приглашали всех сотрудников, доклад читали вслух так называемые читчики, назначенные районными или городскими комитетами партии.

Ограничения были несущественны и трудноконтролируемы: слушателям запрещалось что бы то ни было записывать или обсуждать как во время собрания, так и после. Но реально доклад обсуждали по всей стране.