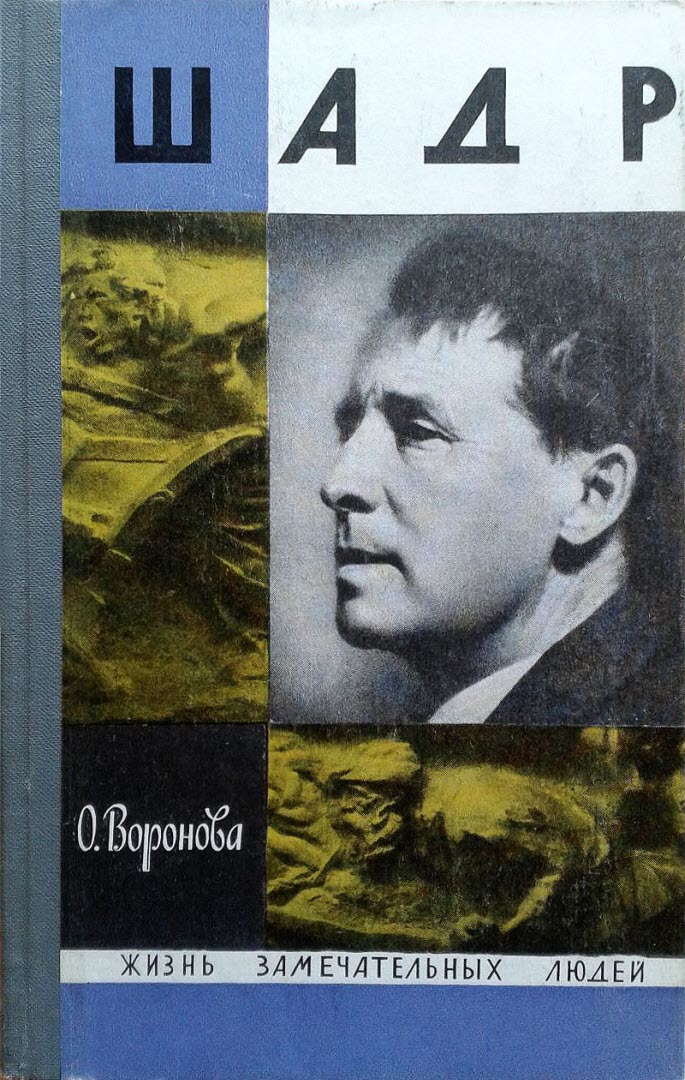

Шадр - Ольга Порфирьевна Воронова

Помощь проекту

Шадр читать книгу онлайн

С ним шла и жена Мария Егоровна, сперва одна, а потом, «как утка с утятами», с детишками.

И в тот год, 1886-й, когда Дмитрий Евграфович подрядился строить пожарную вышку в селе Такташинском, верстах в девяноста от Шадринска, пошла с ним, несмотря на то, что ждала ребенка. Там, в темных Островлянских лесах, населенных кержаками-раскольниками и выносила его. Там 30 января 1887 года и родился Иван.

По санному пути, туго спеленатого, перевезли его в Город. Иван был третьим сыном, вторым после Василия живым. Старший сын Дмитрия Евграфовича, тоже Василий, умер в младенчестве.

Жилось трудно, натужно.

«Мое детство не помнит игрушек, — писал впоследствии скульптор. — С пеленок глаза мои привыкли видеть

нужду,

слезы,

голод

и труд».

Мясо в щи клали лишь по большим праздникам. Спали на полу под общим одеялом, вповалку. Одежду донашивали до ветхости, передавая ее от старшего сына к младшему.

Особенно тяжело приходилось зимой. Во время сильных буранов избу заносило снегом до самых труб. Отгребать было некому: Дмитрий Евграфович с утра уходил на заработки, Мария Егоровна едва справлялась с детьми и хозяйством. Ребятишки, чтобы попасть в дом, прорывали норы, лезли во двор поверх ворот. Мороз жег щеки, щелкал как ударами хлыста, рвал воздух.

Дом держался заботами матери. И хоть в девичестве Марии Егоровне не приходилось так надсадно работать — ее семья была богаче, состоятельнее Иванова, — она не жаловалась. Помнила, как родные противились ее браку со статным голубоглазым красавцем плотником, как пророчили ей горькую судьбину. Суровая, с крутым и решительным характером, она не сдавалась. Никого не просила о помощи, работала с утра до ночи, качая колыбель, привязанную на длинной жерди к потолку, то и дело отрывалась по хозяйству: поставить опару, постирать белье, поштопать одежду.

Ложилась перед рассветом, вставала раньше всех. Заботы рано съели ее красоту, заставили забыть о молодости. Низко повязанный платок, суровые глаза, избороздившие шею морщины — Шадру казалось, что он никогда не помнил ее иной. Всегда усталое и всегда мужественное лицо. Решительное и гордое.

Детей Мария Егоровна любила ровной любовью, не делая между ними никаких различий. Выдержка в обращении не изменила ей и в старости. Когда Шадр приезжал в родной город уже известным скульптором и соседки прибегали расспросить о его успехах, Мария Егоровна не давала никакой пищи их любопытству. «По мне все дети равны», — говорила она.

Она не была ласковой, и не потому, что не признавала поцелуев, просто ей было некогда. Целый день хлопотала по дому, кормила и обстирывала, боясь истратить лишнюю копейку, — детей надо было отдавать в училище, без денег не обойдешься, — а вечерами учила их грамоте и арифметике. На заслонке русской печи мелом выводила корявые буквы и цифры, а наутро вновь отмывала ее, «готовя» к занятиям.

Поздно вечером приходил с работы отец. Появлялся в облаках холодной изморози, стоя на пороге, онемевшими руками долго выламывал из бороды ледяные сосульки.

Иван любил тот вечерний час, когда вся семья, год от году увеличивавшаяся, чинно собиралась за столом, когда Дмитрий Евграфович, «усталый, тяжело опускался на скамейку перед большой деревянной семейной чашкой с похлебкой и, ударив ложкой о край чашки, торжественно кричал: «Ну, босая команда, на вахту!»

После ужина отец еще долго пилил, строгал: докрасна раскалив согнутую из кровельного железа, длинной коленчатой трубой перегородившую чуть ли не половину комнаты печку, делал рамы, гробы. Устав, ложился в свежевыструганный гроб на смолистые сосновые стружки, приговаривал: «Родился наг, нагим и умру. Только бы орду вырастить».

Ради «орды» Дмитрий Евграфович брался за любую работу, но по-настоящему любил только резьбу по дереву. Каким он был резчиком, как умел понять и оценить дерево — сочную, теплую красоту мира! Закажут ему для дома «отделку», пусть самую скромную, фантазия Дмитрия Евграфовича разыграется, и он расчерчивает прихотливые узоры орнаментов, включает в них выпуклые листья, пучки лучистых трав. Вырезает львов с добродушно-злобными мордами, берегинь, фениксов; сказочно изукрашивает наличники, делая их похожими то на кокошник, то на корону.

Для Ивана это было первое знакомство с прекрасным, творимым человеческими руками. Волшебной палочкой казался ему карандаш отца. Стоило Дмитрию Евграфовичу взяться за него, и мальчик забывал о сне и еде, смотрел, как отец рисует эскизы, как режет. Дмитрия Евграфовича радовал интерес сына, и он старался передать ему свое уменье: часами сидели вдвоем, рисуя карандашами узоры, такие затейливые и сложные, что об осуществлении их и мечтать не приходилось.

Мария Егоровна не мешала им, хотя не слишком-то одобряла увлечение мужа: резьба по дереву была убыточна. Времени уходило много, а оплачивали ее плохо, чуть дороже обычной плотницкой работы. Случалось, что заказчик вообще отказывался платить. Иногда Дмитрий Евграфович заканчивал работу бесплатно, «ради красоты», а иногда, возмущенный и огорченный, бросал ее на половине.

После больших незадач запивал, а «отгуляв», чтобы оправдаться перед женой, шел по святым местам давать зарок. «Помню его странником, — рассказывал Шадр, — с высоким крестообразным посохом, со старомодным шестиствольным пистолетом для устрашения на случай встречи с лихим человеком или медведем в дремучих Верхотурских лесах.

Отец любил меня, и я почти всегда был его спутником, несмотря на то, что едва поспевал за его большим, уверенным шагом».

В бога Дмитрий Евграфович верил больше по привычке, чем по душевной потребности, а к атрибутам православной религии относился с неприкрытым ироническим сомнением. «Врут, канальи, — говорил он о нетленности праведников. — На бога надейся, а сам не плошай». Значительно сильнее, чем реликвии, его волновали архитектура северных церквей, жизнь леса, суровое величие уральской природы. Мечтатель и фантазер, рассказывавший о своем замысле изобрести «вечную мельницу», плакавший от радости при виде первых весенних подснежников, он сумел передать свои интересы сыну. Иван рос похожим на него: чутким к красоте, любящим природу, с неясным еще стремлением к иной жизни. «На формирование моей детской души огромное влияние имел отец, человек редкой духовной чистоты, добряк, самородок, «золотые руки», — признавался он впоследствии.

Сходство отца с сыном поразило два десятилетия спустя жену скульптора Т. В. Шадр-Иванову. «По своему складу Иван Дмитриевич сильно напоминает отца, — записала она. — Та же художественная одаренность и тяга к прекрасному, свобода и богатство фантазии. Внешне они были тоже очень похожи. Зачастую доходило даже до мелочей. У них была совершенно одинаковая улыбка, одинаково полузадумчиво-полумечтательно держали они в руках папиросы, только один дорогую, а другой простую цигарку. Дмитрий Евграфович признавал только собственную самокрутку».

С фотографии Дмитрия Евграфовича смотрит на нас удивительно доброе, как бы