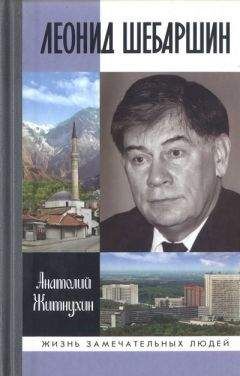

Анатолий Житнухин - Леонид Шебаршин. Судьба и трагедия последнего руководителя советской разведки

Помощь проекту

Леонид Шебаршин. Судьба и трагедия последнего руководителя советской разведки читать книгу онлайн

У каждого марьинорощинского паренька жостка была обязательно своя, персональная. Да и во всей Москве, наверное, не было мальчишки, который не обзавёлся бы столь модной игрушкой военной и послевоенной поры. Впрочем, жостка была популярна не только в Москве. Дошла игра аж до Дальнего Востока, правда, называли её там чуть иначе — зоской. Так, наверное, для мальчишеского языка было легче…

У Шебаршина был закадычный друг, живший в доме по соседству, — Гоша Савицкий. Так его дядя Николай Иванович, вернувшийся с фронта, при виде игроков в жостку обычно интересовался:

— Ну что, выколачиваете дурь из ног?

Впрочем, слова эти никого не обижали. Ведь люди знающие, главным образом старые футбольные болельщики, и по сей день утверждают, что из наиболее ловких жосточников выходили неплохие футболисты. Поэтому взрослые ничего плохого в жостке не видели.

Другое дело — чика или расшибалка. Это уже были игры на деньги. Играли, правда, по мелочи, копеек по пятнадцать-двадцать, иногда по тридцать. Но всё же это были деньги.

Чика имела и другое название — пристенок. Мальчишки монетой ударяли о стенку и пытались это сделать так, чтобы отскочившая монета упала рядом с монетой кона, лежащей на земле. Если расстояние между монетами покрывалось растянутыми большим и указательным пальцами одной руки (вспомним старинную меру длины — пядь), игрок забирал себе монету с кона и получал право на следующий удар о стенку.

Расшибалка — игра более денежная. На середине контрольной черты рисовали «казёнку», как правило, в виде круга. Внутри него помещали сложенные столбиком монеты. С определённого расстояния этот столбик разбивали тяжёлыми металлическими шайбами или свинцовыми кругляками — битами. Выбитые за пределы «казёнки» и перевернувшиеся монеты сразу забирали себе, по оставшимся колотили, пытаясь их перевернуть, битами.

В замечательном рассказе Валентина Распутина «Уроки французского», по которому режиссёром Евгением Ташковым был снят не менее замечательный одноимённый фильм (помнится, кинокритики дали ему очень точное второе название — «Уроки доброты»), юный герой, страдающий малокровием, чтобы продержаться в голодное время, покупает себе на базаре молоко на погнутую и истерзанную битами мелочь, добытую в расшибалку. Пожалуй, излишне проводить параллели в судьбах детей войны. Одни у них были главные проблемы — что в Москве, что в Сибири. И увлечения — одни и те же.

Младшие с неподдельным азартом играли «в войну», радовались, когда приходил черёд сражаться на стороне «наших», и без энтузиазма воевали за «немцев». Из подходящих досок вырезали автоматы, заготовки обрабатывали ножиками и скребли стеклом так тщательно, что ни одного заусенца не оставалось. Отполированные приклады блестели, будто покрытые лаком.

Точно так же изготавливали маузеры и «ТТ». Был популярен и немецкий парабеллум, но ценился он только как добыча, трофей, завоёванный в бою.

В детских играх в войну Леонид Шебаршин почти всегда был красным командиром, побеждающим фашистов. Но вот когда однажды Гошке Савицкому мать привезла в подарок купленное в магазине ружьё с трещоткой, авторитет Гошки вырос настолько, что он потеснил своего старшего приятеля и на несколько дней сам сделался командиром.

Конечно, были в почёте игры, развивающие и закаляющие ребят. Взять хотя бы ту же лапту или футбол, в который играли на сохранившихся зелёных полянках и на пустырях. Или же «догонялки», очень похожие на эстафетный бег. Любили играть «в отмерялы» — игру командную. Проводили на земле черту и становились в ряд, не заступая её. По команде совершали прыжок с места вперёд. Тот, кто оказывался позади других, становился в позу спортивного коня, и участники игры прыгали уже через него…

Победителям в дворовых баталиях и состязаниях доставались слава и уважение ровесников. А большего им и не надо было: авторитет в мальчишеском обществе — это святое. Завоевать его, стать среди сверстников таким, чтобы слово твоё было непререкаемым, — штука трудная.

Подвижные игры на свежем воздухе давали молодым организмам хорошую физическую нагрузку и закалку, как бы компенсируя нехватку полноценного питания. Впрочем, продукты, особенно до войны и в конце сороковых, хоть и уступали нынешним по изобилию и разнообразию, но были в основном натуральными, не содержали в себе столько «химии», которой травят теперь всех без разбора — и взрослых, и детей.

В общем, ребята в Марьиной Роще росли крепкими. И, достигнув школьного возраста, отличались по части спортивных достижений. С первых классов участвовали они в разных районных и прочих соревнованиях, без которых тогда и не мыслилась школьная жизнь.

Шебаршины и Савицкие жили в одном дворе, и дома их располагались окнами друг к другу. Дом, где жили Шебаршины, был двухэтажным, ещё дореволюционной постройки. Дом Савицких был побольше; одна его половина была одноэтажной, другая — двухэтажной.

В одноэтажной половине когда-то располагалась красильная фабрика. Потом фабрику закрыли, а освободившееся помещение быстро приспособили под общежитие. Вместе с жилой двухэтажной половиной получился большой густонаселённый дом. Вокруг него, очень плотно друг к другу, стояли сараи, у каждой семьи — свой. Практически все семьи имели собственные хозяйственные принадлежности: лопаты, пилы, топоры, слесарный и плотницкий инструмент (мастерить что-нибудь здесь умели все без исключения). В сараях хранили дрова, старую мебель и всякую утварь.

Правда, уже в первую военную зиму, когда выдачу дров населению свели до минимума, все хозяйственные постройки с заборами растащили и сожгли в буржуйках, возле которых не только спасались от холода — на них и пищу готовили, поскольку керосин стал слишком дефицитным товаром.

По домам мальчишки, естественно, не засиживались — там не развернёшься. Все жили примерно в одних и тех же условиях: в скромных жилищах царила теснота, пахло щами, дровами и керосином — еду готовили на керосинках, а в суровые военные зимы их заменяли буржуйки. Чаще всего обходились картошкой с хлебом (в войну его выдавали по карточкам — 400 граммов на ребёнка) и солёными огурцами. В голодное военное время и в первые годы после войны каждая семья старалась запастись продуктами — чем больше, тем лучше. Картошку выращивали сами, и она имелась практически у всех, в каждом доме. В семьях ничего не выбрасывалось, даже картофельные очистки. Их Лёня с Гошей собирали, а потом, когда взрослые начинали топить печку, пристраивали эти очистки на трубе, где шкурка с них очень быстро слезала. По воспоминаниям Савицкого, очень вкусная была эта еда!