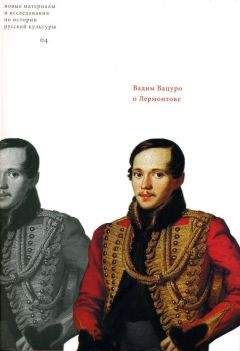

Вадим Вацуро - Художественная проблематика Лермонтова

Помощь проекту

Художественная проблематика Лермонтова читать книгу онлайн

«Московский вестник» считался «пушкинским» журналом и в русской журналистике конца 1820-х годов стоял несколько особняком; он противопоставил себя, в частности, «Московскому телеграфу» Н. А. Полевого — едва ли не самому популярному из русских журналов, провозвестнику новейшего французского романтизма и буржуазно-демократических идей. В годы пансионского учения Лермонтова, правда, все яснее стали обозначаться и точки расхождения любомудров с Пушкиным, — однако это были внутренние взаимоотношения, о которых мальчик-пансионер вряд ли мог знать.

В этой сложной борьбе противоположных литературных сил ему приходилось определять свои симпатии и антипатии. О них мы можем судить по его раннему творчеству. Еще в 1827 году, накануне поступления в пансион, он вписывает в свою тетрадь «Шильонского узника» Байрона в переводе Жуковского и «Бахчисарайский фонтан» Пушкина. Итак, он приезжает в Москву с отчетливым интересом к Байрону и русской байронической поэме.

В 1828–1829 годах он сам пишет несколько таких поэм — «Черкесы», «Кавказский пленник», «Корсар», «Преступник», «Олег», «Два брата».

Все эти поэмы — факт литературного ученичества, причем не столько у Байрона, сколько у русских «байронистов» 1820-х годов. Основной образец для Лермонтова — «южные поэмы» Пушкина, и интерес к ним поддерживается еще детскими воспоминаниями: к 1828 году Лермонтов дважды побывал с бабушкой на Кавказе, и реальные впечатления вплетались в литературный облик экзотической «романтической страны». Вместе с тем текст ранних поэм Лермонтова буквально пронизан литературными реминисценциями — из Пушкина, байронических поэм И. И. Козлова, А. А. Бестужева; батальные описания создаются под воздействием и доромантической литературы: Ломоносова, И. И. Дмитриева. Это ученичество — вместе с тем и литературная позиция, хотя и не до конца осознанная: Лермонтов выбирает себе учителей в прямом противоречии с направлением пансионского литературного воспитания — ни Раич, ни Мерзляков, ни даже любомудры «Московского вестника» отнюдь не сочувствуют русскому байронизму. Тот факт, что творчество Лермонтова начинается под знаком именно поэмы (а не лирических жанров), также заслуживает внимания: поэма считается основным жанром романтического движения.

Байроническая поэма имела свою эстетику, которую усваивает юный поэт. Повествование в такой поэме концентрируется вокруг единого героя, находящегося в состоянии непримиримой войны с обществом. Это изгой, дерзко нарушающий нормы общественной морали; «преступник», повинный в страшных грехах — убийстве, прелюбодеянии, кровосмешении, — и вместе с тем человек, наделенный необыкновенной силой духа и сверхчеловеческими страстями, которые возвышают его над обществом. Он жертва общества и мститель ему, — и поэтому он герой и злодей одновременно, а вина его осмысляется как трагическая вина. Иногда преступление его скрыто от читателя — оно вынесено в предысторию и, облеченное тайной, внешне выступает как беспредельное страдание. Эта романтическая концепция создает свою шкалу ценностей; так, любовь к ней равноценна жизни, а измена — смерти, и потому поэма часто строится как предсмертная исповедь: с крушением любви наступает и конец физического существования героя. Эти две темы у Лермонтова нередко соседствуют и в позднем творчестве: так, в «Дарах Терека» «казачина гребенской», убив свою возлюбленную, едет сложить свою голову на чеченский кинжал, а в «Любви мертвеца» любовь оказывается силой, преодолевающей самую смерть. Такая система художественных представлений во многом определяла собою и структуру поэмы — с единодержавием героя, с повышенным субъективно-лирическим началом и в то же время драматической событийностью, острыми сюжетными коллизиями, составляющими вершинные точки повествования, с сюжетными эллипсисами (разрывами), создающими общую атмосферу тайны. Когда в «Герое нашего времени» Лермонтов будет отказываться от последовательного эпического рассказа, он, в числе других, воспользуется и композиционными принципами байронической поэмы.

Значительно более пеструю картину представляет нам лирическое творчество Лермонтова пансионских лет, — и это естественно. Для занятий у Раича воспитанники писали небольшие стихотворения, на которых сказывалось воздействие литературных вкусов наставника. Среди стихотворений Лермонтова 1828–1829 годов мы находим жанры, уже уходящие из современной поэзии: образцы поэтической «антологии», элегию доромантического типа, «подражания древним», популярный романс. Все это частью усваивалось в детские годы, частью было результатом пансионских уроков. Но, даже подражая «древним», Лермонтов выбирает своими образцами не Мерзлякова, а Батюшкова и Пушкина. Он внимательно читает и «Московский вестник», — и уже в первых его стихах откладываются впечатления от философско-эстетических концепций журнала: так, в «Поэте» (1828) есть след знакомства с интересовавшей любомудров концепцией религиозного искусства. Однако ориентироваться одновременно на байроновскую поэму и религиозно-философские искания «Московского вестника» было невозможно: одно противоречило другому. Лермонтов читал стихи любомудров уже под сложившимся углом зрения — и иной раз усваивал то, что было как раз наименее характерным для их поэзии: он брал у Веневитинова мотив посмертной, но совершенно земной страсти, а у Шевырева — фольклоризованный тип «героя-преступника». Более того, уже в 1829 году у него складывается комплекс лирических мотивов, которые мы обычно определяем как «богоборческие». Так, в «Молитве» («Не обвиняй меня, всесильный…») пятнадцатилетний мальчик демонстративно отдает предпочтение человеческой, «земной» этике «с ее страстями» перед этикой религиозного бесстрастия и квиетизма. Это, конечно, не атеизм, — это романтическая идея утверждения индивидуального начала в противовес общему и нормативному. Эстетика байронической поэмы вторгается в лирику Лермонтова: «герой-злодей», стоящий над человечеством, приобретает облик Наполеона («Наполеон. Дума») и обобщается в символической фигуре Демона. В «Молитве» демон присутствует незримо («…часто звуком грешных песен / Я, боже, не тебе молюсь»), в «Моем демоне» (первая редакция — 1829 год, вторая — 1830–1831 годы) он предстает открыто. В 1829 году Лермонтов замышляет и поэму «Демон», над которой он будет работать почти до конца жизни.

3

1830–1831 годы — вершинный этап юношеского творчества Лермонтова. В эти годы он оставляет пансион и поступает на нравственно-политическое отделение Московского университета — одного из самых своеобразных и самых демократических учебных заведений тогдашней России. А. И. Герцен, современник и почти ровесник Лермонтова, отводил Московскому университету выдающуюся роль в духовной жизни России подекабрьского периода. В знаменитой статье «О развитии революционных идей в России» он вспоминал об умственной, политической и нравственной апатии, охватившей общество в начале николаевской эпохи; символами нового царствования стали казарма, канцелярия, III Отделение. В этих условиях, писал Герцен, университет становился «храмом русской цивилизации», — живые силы общества, для которых была закрыта политическая жизнь, уходили в науку, литературу, философию. Мысль становилась делом — и делом общественным. «Это уже не были идеи просвещенного либерализма, идеи прогресса, — писал Герцен, — то были сомнения, отрицания, мысли, полные ярости»[3]. Герцен говорил о Лермонтове и о том поколении, к которому принадлежал он сам.