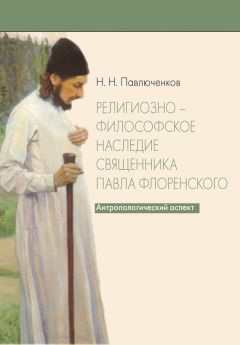

Николай Павлюченков - Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. Антропологический аспект

Помощь проекту

Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. Антропологический аспект читать книгу онлайн

И в этой связи у о. Павла «мистическим» становится и понятие «хозяйства» как совокупности орудий. «Мы живем не вообще в мире, а именно в той его части, которую так или иначе ассимилировали, сделали своим достоянием, обратили в свое хозяйство». Оно «насквозь пропитано нашим духом» и само есть «совокупность символов нашего духа». «Человек ассимилирует плоть мира как свое расширение, и, несмотря на падение, несмотря на саморазложение Человека, мир все же есть продолжение его тела, или его хозяйство». Все это, конечно, не означает, что реализация человека как homo faber есть деятельность, направленная на преодоление последствий падения, в данном случае направленная на восстановление изначального тождества мира и человеческого тела. Эта деятельность необходима, но следует помнить, что «и в уничижении, и в распаде Человек, хотя и теснимый взбунтовавшимися против своего царя стихиями собственного тела, продолжает держать в ослабевших руках скипетр своей власти и править еле сдерживаемым уже миром»[340]. И в падении «тело наше есть мир, и то, что обычно называют миром, есть, по внутреннему созерцанию тела, не более как часть тела, его отделение, его сторона»[341].

Обращаясь к этой теме в своем незавершенном «Догматическом богословии, В. Лосский, так же как и о. Павел, отметил: «Мир следует за человеком, потому что он есть как бы природа человека; его можно было бы назвать «антропосферой»». Но «эта антропокосмическая связь осуществляется тогда, когда осуществляется связь образа человека с его Первообразом – Богом… Мы ответственны за мир. Мы – то слово, тот логос, в котором он высказывается, и только от нас зависит – богохульствует он или молится. Только через нас космос как продолжение нашего тела может воспринять благодать»[342]. Здесь подчеркнута безусловность выделенности человека из мира, безусловность его власти над миром, даже в изменившихся условиях. Человек и мир едины, но так, как едины высшее бытие, включающее в себя низшее. Космос – это «антропосфера» или – по более точному образу – периферия человеческого существа, в центре которого стоит личность, как (согласно В. Лосскому) образ Божий в человеке. «Человек есть ипостась всего космоса, который причастен его природе». И личность должна «охватить» всю свою природу, чем и будет достигнута «персонализация» Космоса, обретение им своего «ипостасного» смысла. Иначе говоря, личность выступает здесь как высшая онтологическая реальность, выделяющая человека из всего остального Космоса, с которым человек в определенном смысле един по своей природе. Лосский подчеркивает, что человек – это не только микрокосм, он, в отличие от Космоса, имеет образ Божий[343]. И можно заметить, что в онтологии о. Павла именно такое – безусловное, онтологическое – выделение человека из мира невозможно.

Микрокосм

Хотя внешнему, «эвклидовскому и кантовскому» взору человеческое тело кажется малым, взору внутреннему открыты его «бесконечные пространства»[344]. «По ту сторону» тела (как было сказано еще в «Столпе») лежит вся «мистическая глубина нашего существа»[345]. Человек так же бесконечен, как и мир: «И природа, и человек бесконечны… Человек – в мире; но человек так же сложен, как и мир. Мир – в человеке; но и мир так же сложен, как и человек». Эта предельно четкая формулировка показывает, до какой степени Флоренский приравнивает человека к миру. Обычное понятие «микрокосма» представляет человека как «малый мир», в отличие от мира «большого», собственно мира, или «макрокосма». О. Павел настаивает на том, что справедливо и обратное: Человек есть макрокосм, а Природа – микрокосм. «Человек как часть природы может быть равномощен со своим целым, и то же должно сказать о природе как части человека…(курсив мой. – Н. П.)»[346].

Человек и Природа взаимно отражают друг друга, взаимно подобны до мельчайших подробностей: «часть части, сторона стороне, разрез разрезу», короче говоря – все всему. Самые чувства человека – зрение, вкус, обоняние и т. д., согласно Флоренскому, – это метафизические оси мироздания[347], в связи с чем, между прочим, о. Павел был готов обсуждать даже наличие (или развитие в будущем) у человека «электро-магнитного чувства»[348]. «В Среде нет ничего такого, что в сокращенном виде, в зачатке хотя бы не имелось у Человека». Но самое важное, как представляется, в понятии «микрокосма» Флоренского – требование признать обратимость этого тезиса: «И в Человеке нет ничего такого, что в увеличенных, – скажем временно, – размерах, но разрозненно не нашлось бы у Среды»[349]. В Человеке мы не найдем никакой особой ценности, ничего такого, что нельзя было бы обрести во всем остальном Творении Божием. Природа и Человек равнозначны в качественном отношении – это самое существенное, хотя о. Павел готов идти и дальше – оспорить в принципе и представления о количественных различиях.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

См., например: Лосский Н. О. История русской философии. М., 1991. С. 229.

2

Свиридов И. А. Гносеология священника Павла Флоренского. МДА, 1980 (опубликована в «Богословских трудах», в юбилейном сборнике, посвященном 100-летию МДА (М., 1986); Андроник (Трубачев), иеромон. Священник Павел Флоренский – личность, жизнь и творчество. МДА, 1984 (опубликована отдельным изданием: Андроник (Трубачев), игум. Теодицея и антроподицея в творчестве священника Павла Флоренского. Томск, 1998).

3

Анатолий Просвирнин, свящ. О творческом пути священника Павла Флоренского // Журнал Московской Патриархии. 1982. № 4; Свиридов И. А. Богословская концепция священника Павла Флоренского // Журнал Московской Патриархии. 1982. № 5.

4

См.: Серафим (Соболев), архиеп. Новое учение о Софии Премудрости Божией. София, 1935. Кроме того, в данном исследовании в отношении Флоренского была допущена серьезная ошибка, исказившая все выводы владыки Серафима относительно софиологии о. Павла. См. в приложении к настоящей работе.

5

Бонецкая Н. К. «Homo faber» и «homo liturgus» (Философская антропология П. Флоренского) // Вопросы философии. 2010. № 3.

6

Обзор публикаций, касающихся антропологического аспекта в наследии о. П. Флоренского см. в приложении.

7

Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. Киев, 2006. С. 106, 389.

8

Весь курсив в цитатах принадлежит автору цитируемого текста, кроме особых примечаний.

9

Павел Флоренский, свящ. Записка о христианской культуре // Флоренский П. Христианство и культура. М.: Фолио, 2001. С. 647.

10

Иоанн Мейендорф, прот. Православие в современном мире. Нью-Йорк, 1981. С. 175.

11

Андроник (Трубачев), иеромон. Теодицея и антроподицея в творчестве священника Павла Флоренского. Томск: Водолей, 1998. С. 8.

12

Хоружий С. С. Православно-аскетическая антропология и кризис современного человека // Православное учение о человеке. Избранные статьи. М.; Клин, 2004. С. 157.

13

Антонов К. М. Философия И. В. Киреевского: Антропологический аспект. М.: ПСТГУ, 2006. С. 10.

14

Свт. Игнатий. Письма. VII. М.: Правило веры, 1993. С. 445–450.

15

Собрание писем свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского и Черноморского. Сост. игум. Марк (Лозинский). М.; СПб., 1995. С. 117.

16

Там же. С. 407.

17

См.: Там же. С. 663.

18

Там же. С. 123. См. более полное и систематическое описание религиозного кризиса в России XIX в. в работе: Георгий Ореханов, свящ. Л. Н. Толстой и Русская Церковь. М., 2010.

19

Одним из первых об этом писал Ю. Ф. Самарин (1819–1876) в своей диссертации о Стефане Яворском и Феофане Прокоповиче (1840-е гг.; опубл. в 5-м томе 12-томного Собрания сочинений Ю. Ф. Самарина, 1877–1912) и в «Предисловии» к изданию богословских сочинений А. С. Хомякова. Ср. из писем свт. Игнатия: «Вообще мы еще не довольно знакомы с преданием нашей Церкви, и неприметным образом усвоились нам чуждые ей некоторые мнения Запада» (май 1864 г.) (Свт. Игнатий. Письма. VII. С. 309).