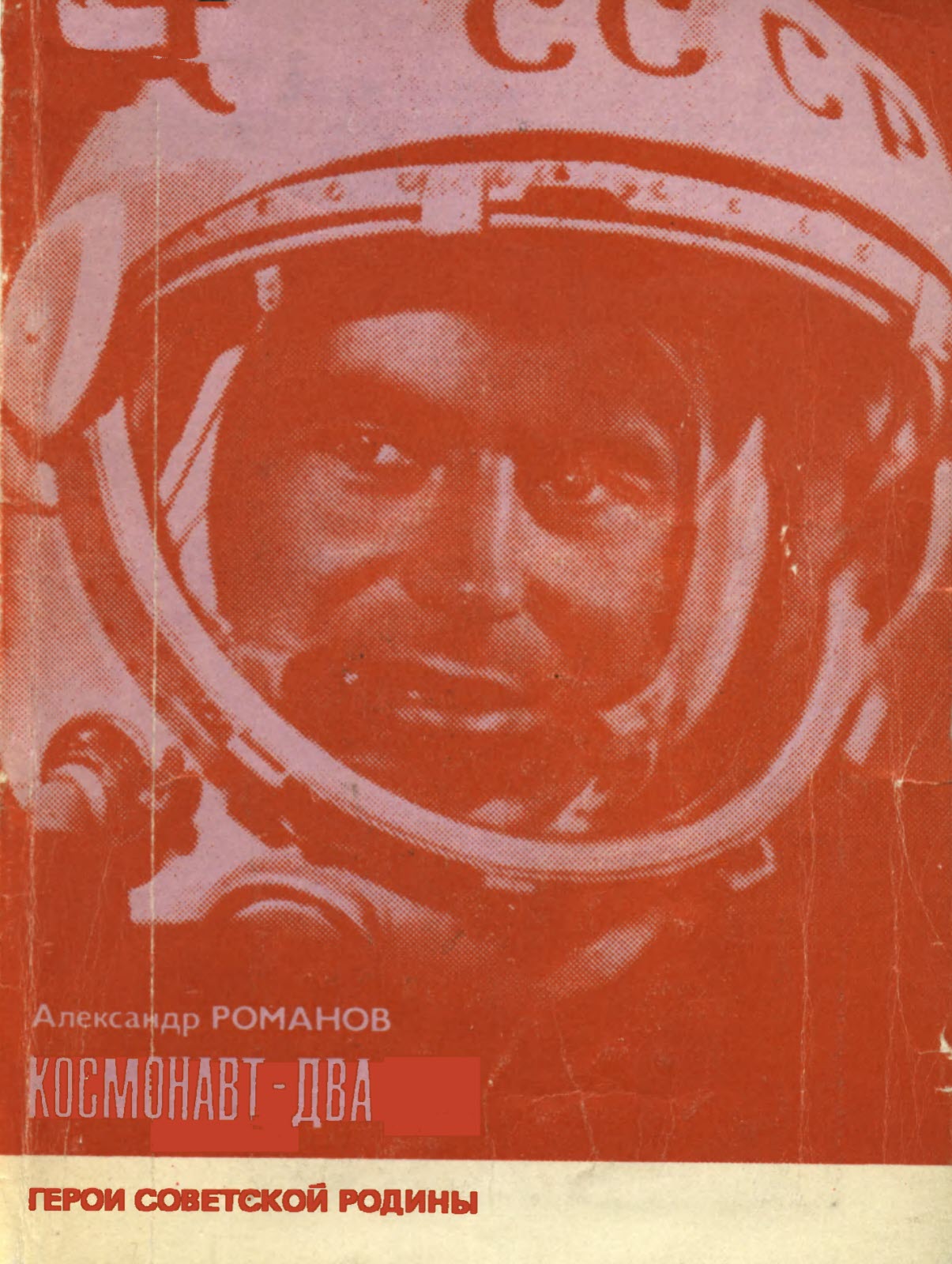

Космонавт-Два - Александр Петрович Романов

Помощь проекту

Космонавт-Два читать книгу онлайн

Генерал-лейтенант авиации Титов — участник многих отечественных и международных встреч ученых, специалистов, космонавтов и астронавтов, обсуждавших проблемы изучения и использования космоса общими усилиями государств и народов.

Герман Титов — один из космонавтов, кто начал содействовать международному сотрудничеству СССР и США в изучении и освоении космоса. Менее чем через девять месяцев после полета в апреле 1962 года Космонавт-Два прибыл в Нью-Йорк, куда его пригласили исполняющий обязанности Генерального секретаря ООН У Тан и Комитет по исследованию космического пространства при ООН. В Вашингтоне состоялась встреча с первым американским астронавтом Дж. Гленном, совершившим вслед за суточным полетом «Востока-2» трехвитковый рейс вокруг Земли. Позднее Космонавт-Два встречался и с другими американскими астронавтами, в том числе Ф. Борманом, Н. Армстронгом, Т. Стаффордом и его коллегами по советско-американскому эксперименту.

С каждым годом идея познания и освоения космоса объединенными усилиями народов становится все более плодотворной. Пример тому — программа «Интеркосмос», детище братских социалистических стран. Вершина их космического содружества — полеты международных экипажей. Вместе с советскими космонавтами уже работали на орбите чех В. Ремек, поляк М. Гермашевский, немец 3. Йен, болгарин Г. Иванов. В Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, который справедливо называют «академией космонавтики», готовятся к встречам с космосом посланцы Венгрии, Кубы, Монголии и Румынии, Вьетнама.

Президент Академии наук СССР А. П. Александров, говоря о значении работы в космосе международных экипажей, сказал: «Ив космических делах социалистический строй верен своим коренным принципам — и здесь он ставит во главу угла сотрудничество, взаимопомощь, интернационализм».

Дают реальные результаты и двусторонние связи по мирному исследованию и использованию космоса между Советским Союзом и Индией, США, Францией и Швецией. По достоинству высоко были оценены итоги советско-американского «рандеву» в космосе по программе «Союз» — «Аполлон». Советские предложения о полете за пределы Земли советско-французского экипажа выводят отношения двух народов на новую, высшую космическую ступень.

Все это стало возможным прежде всего благодаря начавшемуся процессу разрядки в отношениях между государствами. И, естественно, появлению новых научно-технических возможностей. Особое место в последнем принадлежит «Салюту-6», оснащенному двумя стыковочными узлами. Наличие их решительно поднимает производственную эффективность станции и значительно расширяет научно-исследовательскую деятельность экспедиций, находящихся на ее борту.

Ныне «Салют» — сформировавшаяся конструкция, надежно вошедшая в парк пилотируемых аппаратов. Общий объем ее герметичных помещений — переходного и рабочего отсеков — около 100 кубических метров, а вес системы «Салют» — «Союз» — свыше 25 тонн. Двух с половиной тонн достигает всевозможное научное оборудование «Салютов». Подобные лаборатории являются магистральным направлением отечественной космонавтики.

За минувшие десять лет в околоземное пространство было запущено шесть «Салютов». Только в пилотируемом режиме время жизни экипажей на них колебалось от 15 до 175 суток. На борту их работало 24 человека.

Но предоставим слово генералу Титову:

— Круг задач, решаемых станциями, условно можно ограничить следующим. Во-первых, это внеземные исследовательские лаборатории, где решаются фундаментальные и прикладные научные проблемы в большом диапазоне, во-вторых, на борту их осуществляется цикл медико-биологических задач, в-третьих, испытываются новые приборы и установки, предназначенные для завтрашнего дня космонавтики. В-четвертых, орбитальные станции типа «Салют», как известно, стали местом совместной научной деятельности международных экипажей. В программу полетов, как правило, входит фотосъемка земной поверхности территории Советской страны. Данные необходимы геологам и гляциологам, океанологам и строителям, работникам лесного и сельского хозяйства, географам и картографам и т. д. Сейчас, пожалуй, нет ни одной области знаний, в развитие которых космонавтика не вносила бы своей лепты. Приведу для убедительности один факт. Фотосъемка ряда районов страны, выполненная Петром Климуком и Виталием Севастьяновым на борту «Салюта» в интересах народного хозяйства, была оценена в пятьдесят миллионов рублей. Еще один пример, но уже из области внеземной индустрии, которая, сойдя со страниц книг писателей-фантастов, в наши дни становится реальностью. Используя «таинственный инструмент» — вакуум и невесомость, — ученые разрабатывают технологию различных отраслей внеземного производства. Все чаще и определеннее говорят они и о межпланетных путешествиях, об освоении природных ресурсов близлежащих небесных тел. Но даже рейсы к ним, как говорят, научно-разведывательного характера займут не один год. Это значит, что людям предстоит длительное время подвергаться влиянию космических факторов, и в частности невесомости. Для металлургии, например, она друг, а для человека… Чтобы нейтрализовать ее неблагоприятное воздействие, необходимы эффективные меры. Наступление на этот космический фактор наука ведет от полета к полету и довольно успешно. Сто семьдесят пять дней жизни и труда Владимира Ляхова и Валерия Рюмина на борту «Салюта-6» — достаточно убедительное подтверждение этому. Ученые, конструкторы, специалисты проектируют новые космические системы, узлы, приборы в интересах будущего. Во время каждого полета, будь то на корабле или станции, космонавты неизменно испытывают все новое, предназначенное для завтрашнего дня. Станция типа «Салют» стала в этом плане подлинным испытательным полигоном, где происходит и ее собственное совершенствование.

На данном этапе космонавтики, — говорит Г. С. Титов, — советскую науку вполне устраивают станции этого типа. И нет сомнения, что будущее их весьма перспективно. Может, им суждено стать экспериментальными космическими заводами, возможно, они будут теми «кирпичиками», из которых опытные «каменщики» построят за пределами Земли «эфирные поселения» — дерзновенную и гордую мечту великого Циолковского…

Со времени полета Г. С. Титова в космос прошло почти двадцать лет. И все эти годы главным в жизни Космонавта-Два была, пожалуй, учеба. Вместе с друзьями он учился в Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского и в 1968 году блестяще закончил ее, получив специальность инженера. Кажется, на этом Г. С. Титов мог бы поставить и точку. Но нет! Он решил освоить еще одну летную профессию — летчика-испытателя.

Чтобы дать читателю, не искушенному в авиации, хотя бы частичное представление о том, как нелегко и непросто получить это звание, скажем: Г. С. Титов освоил полеты на сверхзвуковых истребителях, все виды их боевого применения ночью и днем, полеты по приборам, полеты «вслепую», включая заход на посадку при минимально допустимой видимости и высоте облачности. Но этим космонавт не ограничился. Естественно, он вел испытательные полеты, то есть помогал конструкторам в рождении новой авиационной техники. Одним из учителей Г. С. Титов называет Героя Советского Союза В. С. Ильюшина — летчика-испытателя, который помогал космонавту в освоении еще одной профессии.

Но и от самого Титова требовалась неуемная энергия, увлеченность новым делом, разносторонние знания и снова мужество. Да, именно мужество. Вот только один штрих в подтверждение сказанного.

…Летчик Титов совершал полет на истребителе-перехватчике. На высоте более двадцати пяти километров произошло самовыключение двигателя. Это уже ситуация. Облачность покрывала Землю плотным толстым слоем от полутора до десяти километров. Полных пятнадцать километров безмолвно падал истребитель.

Великолепное знание