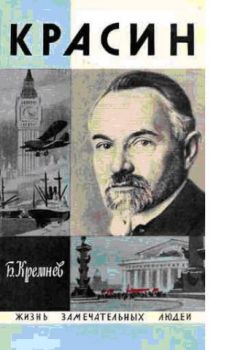

Борис Кремнев - Красин

Помощь проекту

Красин читать книгу онлайн

Еще со школьной скамьи ему был известен элементарный закон природы — действие равно противодействию. Теперь, в Петербурге, он убедился, что закон этот впрямую относится и к обществу. Чем сильнее давил правительственный пресс, тем больше возрастало сопротивление.

Из всех вредоносных заблуждений, пожалуй, самое нелепое и вместе с тем опасное — убежденность сановников в том, что человеческую мысль можно задушить. А человеческая мысль подобна сказочному богатырю. Сколько ни убивай его, он оживает вновь. Стоит лишь окропить его живой водой. Животворный же источник человеческого разума неисчерпаем.

Как ни старались правители, убить мысль они не могли. Она оживала — в спорах, разговорах, перешептываниях, нелегальных кружках, легальных и полулегальных студенческих учреждениях.

Не прошло и двух лет, как Красин понял, что институт — или Техноложка, как он, теперь уже бывалый студент-второкурсник, называл ее, — живет двойной жизнью: официальной, с ее видимым напряжением и казенной деловитостью, и неофициальной — бурной, опасной, захватывающей.

Очаги этой жизни были различны. И знала о них только посвященные.

Во дворе, подле ворот, ведущих в институт с Забалканско-го проспекта, стояло небольшое здание. Было оно унылым с виду, но полным кипучей жизни изнутри.

Здесь помещалась студенческая столовая. В ней можно было не только по дешевке поесть, но и переброситься на ходу рисковым словом, тайком обменяться мнением о том, о чем в аудитории благоразумнее умолчать, собраться вдвоем-втроем и накоротке поспорить о политике либо пофилософствовать на тему: куда идет Русь и кому вести ее? Наконец, здесь можно было, не опасаясь надзирателей, договориться о месте и часе сбора нелегального кружка.

Педелям вход в столовую был заказан. Ее хозяевами были студенты. Меж ними и институтским начальством установилось негласное соглашение, которое соблюдалось как первой, так и второй стороной. Одни пообещали не проводить в столовой ни сходок, ни больших собраний и строго следили, чтобы это обещание выполнялось. Другие, однажды отдав студентам управление столовой, в дальнейшем не посягали на него.

Правда, в истории бывали исключительные случаи, когда в столовую силой проникали околоточные, приставы, городовые. Но чтобы хоть один педель переступил порог ее, такого не было.

Управляя столовой, студенты проходили довольно солидную школу демократии, сплочения, организации. Во главе всех дел стояли выборные распорядители. Их кандидатуры выдвигались покурено, подачей записок. Затем составлялся общий список и вывешивался на стене для «всенародного голосования». Каждый студент ставил против фамилии кандидата плюс или минус. Кто набирал больше плюсов, проходил в распорядители.

Собрание распорядителей делилось на комиссии — административную, мясную, овощную — и направляло всю жизнь столовой: подряжало эконома, поваров, заключало соглашения с поставщиками провианта, устанавливало таксу на блюда, следило за порядком.

Благодаря студентам порядок в столовой был образцовым, хотя временами здесь кормилось до тысячи человек.

Независимая столовая — одна из вольностей, которую удалось отстоять технологам. Другим студентам Петербурга жилось куда хуже. В университете, например, после убийства Александра II все студенческие организации были разгромлены вчистую.

Красину работать в столовой не довелось. Тут требовались деловая сметка и практический опыт. Малоискушенных юнцов распорядителями не выбирали. А он был тогда «очень хорошенький мальчик, немного выше среднего роста, стройный, с прелестным, по-детски круглым лицом, безусый и безбородый», — вспоминает его однокашник А. Балдин.

Красин стал участником другой студенческой организации — нелегальной — библиотеки.

Институтская библиотека своим официальным лицом радовала начальство. Лицо было анемичным, а сама библиотека — хилой. На полках стояли лишь книги по технике. Литература социально-экономическая давно пылилась за замками и печатями. Многие книги, легально вышедшие в свет лет десять назад, — о хождении в народ, о борьбе с самодержавием, о теории и истории социализма — теперь были запрещены и изъяты. Те, кто пытался их читать, предавались не только академической анафеме, но и полицейским властям. Если жандармы натыкались на «Что делать?» Чернышевского, владельца книги ожидало не только исключение из института, но и отбывание «натуральной тюремной повинности».

Запрещенными книгами были и первый том «Капитала»

Маркса, я первый и второй тома сочинений Лассаля, и «Исторические письма» Лаврова, и «Политическая экономия» Милля с примечаниями Чернышевского.

Вот эти-то книги, запретные и опасные, и составляли другое, неофициальное, наиболее манящее студентов лицо институтской библиотеки. «Всякий уважающий себя студент, — вспоминает Красин, — считал для себя обязательным прочесть всю запретную литературу».

Она не хранилась в библиотечных стенах. Она ходила по рукам, тайно и конспиративно. Книжки передавали из-под полы, быстро, с оглядкой студенты-библиотекари. Каждый держал на дому по две-три книги, не больше, чтобы при провале жертвовать немногим. Он выдавал нелегальщину товарищам по записям в особых каталогах, которые прятались в тайниках.

Довольно трудным и опасным занятием было не только распространение книг, но и добывание их.

Красин стал подпольным библиотекарем и «предавался этому делу с рвением спортсмена. Элемент спорта был тут не только в связи с некоторым риском, но в особенности также поскольку дело шло о пополнении библиотеки редкими книгами. В Петербурге не было ни одной лавчонки букинистов, которую я не посетил бы, и если где-либо появлялся первый том „Капитала“, или Лассаль, или Чернышевский, знакомые букинисты давали мне знать, и я отправлялся добывать книгу, не останавливаясь даже перед такими сверхъестественно большими, по тогдашним временам, затратами, как десять или пятнадцать рублей за одну книгу».

Чем больше приобщался он к подспудной институтской жизни, тем глубже вникал в нее.

Вблизи все выглядело много сложнее, чем издали.

Со стороны казалось, что студенческие организации монолитны, что всякий, кто рискует, связываясь с нелегальщиной, — частица единой, собранной в кулан и нераздельной силы.

На поверку же выяснилось — единства нет.

Все, кто хотел бороться или по крайней мере считал себя борцом, сходились только в одном:

— России нужны перемены.

Но как добиться их?

На этот вопрос разные люди отвечали по-разному.

Ответы зрели в спорах, яростных, жестоких, непримиримых. В них отражались проблемы, волновавшие умы всей мыслящей России.