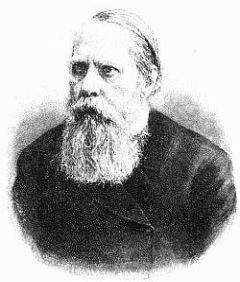

С. Кривенко - Михаил Салтыков-Щедрин. Его жизнь и литературная деятельность

Помощь проекту

Михаил Салтыков-Щедрин. Его жизнь и литературная деятельность читать книгу онлайн

Не могу удержаться, чтобы не привести еще следующего замечательного по глубине чувства места, которое говорит о росте сочувствия и тяготения Салтыкова к народу, – процесс, показывающий понимание народного настроения и близкую, органическую связь этого настроения с его собственным душевным состоянием:

“Я понимаю, что религиозность самая горячая может быть доступна не только начетчикам и богословам, но и людям, не имеющим ясного понятия о значении слова “религия”. Я понимаю, что самый неразвитый, задавленный ярмом простолюдин имеет полное право называть себя религиозным, несмотря на то, что приносит в храм вместо формулированной молитвы только измученное сердце, слезы и переполненную вздохами грудь. Эти слезы и вздыхания представляют собой бессловную молитву, которая облегчает его душу и просветляет его существо. Под наитием ее он искренно и горячо верит. Он верит, что в мире есть нечто высшее, нежели дикий произвол, что есть в мире Правда и что в недрах ее кроется Чудо, которое придет к нему на помощь и изведет его из тьмы. Пускай каждый новый день удостоверяет его, что колдовству нет конца; пускай вериги рабства с каждым часом все глубже и глубже впиваются в его изможденное тело… Он верит, что злосчастие его не бессрочно и что наступит минута, когда Правда осияет его наравне с другими алчущими и жаждущими. И вера его будет жить до тех пор, пока в глазах не иссякнет источник слез и не замрет в груди последний вздох. Да! Колдовство рушится, цепи рабства падут, явится свет, которого не победит тьма! Ежели не жизнь, то смерть совершит это чудо. Недаром у подножия храма, в котором он молится, находится сельское кладбище, где сложили кости его отцы. И они молились тою же бессловною молитвой, и они верили в то же чудо. И чудо свершилось: пришла смерть и возвестила им свободу. В свою очередь она придет и к нему, верующему сыну веровавших отцов, и свободному даст крылья, чтобы лететь в царство свободы, навстречу свободным отцам…”

В другом месте, от лица того же Затрапезного, Салтыков говорит еще определеннее:

“Крепостное право сближало меня с подневольной массой. Это может показаться странным, но я и теперь еще сознаю, что крепостное право играло громадную роль в моей жизни, и что только пережив все его фазисы, я мог прийти к полному сознательному и страстному отрицанию его”.

Вообще, “Пошехонская старина” представляет большой интерес по отношению к автору, потому что бросает свет не только на детскую, но и на всю последующую его жизнь. Хотя он там и появляется только эпизодически, на фоне общей бытовой картины, хотя мы и не можем следить за ним день за днем, но все-таки видно, как, под какими влияниями и из каких элементов слагался его характер, его умственный и нравственный облик. Повторяем: нельзя, разумеется, утверждать, что все именно так и было, как там рассказано, но многое из того, что Салтыков лично рассказывал при жизни, воспроизведено им с буквальной точностью, даже некоторые имена сохранены (например, принимавшей его повивальной бабки, калязинской мещанки Ульяны Ивановны, первого его учителя Павла и т. п.) или только отчасти изменены.

Первым его учителем был свой же крепостной человек, живописец Павел, которому в самый день рождения Михаила Евграфовича 15 января 1833 года, то есть когда ему исполнилось семь лет, приказано было приступить к обучению его грамоте, что он и сделал, придя в класс с указкою и начав с азбуки. Тут есть некоторая неточность: рассказывая о первом уроке Павла Затрапезному, он говорит, что до этого он ни читать, ни писать – ни по-каковски, даже по-русски, не умел, а выучился только возле старeших братьев и сестер болтать по-французски и по-немецки да заучивать по настоянию гувернанток и говорить в дни именин и рождений родителей поздравительные стихи; между тем приведенное в 5-й главе “Пошехонской старины” французское стихотворение оказалось среди бумаг Салтыкова и было написано детским почерком и подписано так: “écrit par votre très humble fils Michel Saltykoff. Le 16 octobre 1832”. Мальчику тогда не было еще и семи лет, следовательно, можно сделать одно из двух предположений: или что он читал и писал по-французски раньше, чем по-русски, или что стихотворение было написано от его имени кем-нибудь из старших детей. Но это – незначительная неточность, на которой не стоит и останавливаться.

В 1834 году вышла из Московского Екатерининского института старшая сестра Михаила Евграфовича Салтыкова, Надежда Евграфовна, и дальнейшее обучение его было вверено ей и ее товарке по институту Авдотье Петровне Василевской, поступившей в дом в качестве гувернантки. Им помогали священник села Заозерья, о. Иван Васильевич, обучавший Салтыкова латинскому языку по грамматике Кошанского, и студент Троицкой духовной академии Матвей Петрович Салмин, которого приглашали два года кряду на летние вакации. Занимался Салтыков усердно и настолько хорошо, что в августе 1836 года был принят в третий класс шестиклассного в то время Московского дворянского института, только что преобразованного из университетского пансиона. Однако в третьем классе ему пришлось пробыть два года; но это не вследствие дурных успехов, а исключительно по малолетству. Учился он по-прежнему хорошо и в 1838 году был переведен в качестве отличнейшего ученика в лицей. Московский дворянский институт пользовался преимуществом отправлять в лицей каждые полтора года двух лучших учеников, куда они поступали на казенное содержание, и одним из таких и был Салтыков.

В лицее, уже в первом классе, он почувствовал влечение к литературе и стал писать стихи. За это, а также и за чтение книг он терпел всевозможные преследования как со стороны гувернеров и лицейского начальства, так и в особенности со стороны учителя русского языка Гроздова. Таланта его, очевидно, не признавали. Он вынужден был прятать стихи, особенно если содержание их могло показаться предосудительным, в рукава куртки и даже в сапоги, но контрабанда отыскивалась, и это оказывало сильное влияние на отметки по поведению: в течение всего времени пребывания в лицее он почти не получал, при 12-балльной системе, свыше 9 баллов до самых последних месяцев перед выпуском, когда обыкновенно всем ставился полный балл. Поэтому в выданном ему аттестате значится: “при довольно хорошем поведении”, а это значит, что средний балл по поведению за последние два года был ниже восьми. И все это началось со стихов, к которым впоследствии присоединились “грубости”, то есть расстегнутая пуговица на куртке или мундире, ношение треуголки с “поля”, а не по форме (что было необыкновенно трудно и составляло само по себе целую науку), курение табака и иные школьные преступления.