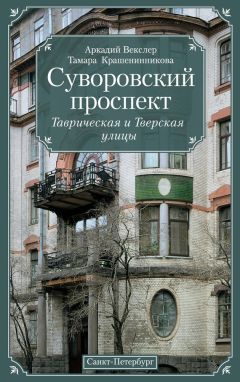

Аркадий Векслер - Суворовский проспект. Таврическая и Тверская улицы

Помощь проекту

Суворовский проспект. Таврическая и Тверская улицы читать книгу онлайн

В 1930–1940-х гг. здесь жили: Марфа Михайловна Воробьева (1863 – декабрь 1941, кв. 2), Антон Иванович Гапанович (1879 – январь 1942, кв. 21), Иван Егорович Дремин (кв. 8), Кондратий Сазонович Захарченко (1892 – март 1943, общежитие), Михаил Иванович Иванов (1896 – апрель 1942, кв. 4), Мария Васильевна Козлова (1874 – декабрь 1941, кв. 2), сотрудник газеты «Крестьянская Правда» Евгений Иванович Дамский (кв. 6).

И.Е. Дремин (1870–1942) – доброволец Ленинградской армии народного ополчения. Красноармеец, фотограф. Умер от ран 7 апреля 1942 года. Похоронен в пос. Жихарево Мгинского района Ленинградской обл.[131]

Ныне в доме со входом с угла находится продовольственный магазин круглосуточной торговли «Гастроном». Помещение рядом с ним, со входом с проспекта, занимает магазин розничной торговли «Оптторг».

Дом № 25 / 8-я Советская ул., 16

В 1860-х гг. – домовладение Иорданского, В 1880-х – 1900 гг. домовладение купца Павла Петровича Степнова, унаследованное его сыном Павлом. В 1880-х гг. здесь жила и содержала один из своих ренсковых погребов купчиха 2-й гильдии Мариамна Кирилловна Киселева, состоявшая в петербургском купечестве с 1850 по 1879 г. при муже. При ней жили сыновья-близнецы Александр и Константин Титовичи с семьями и незамужние дочери Параскева, Ксения и Евгения. Здесь же и в доме № 27 купец 2-й гильдии Василий Спиридонов содержал торговлю москательным товаром.

Пятиэтажный доходный дом в архитектурном стиле модерн здесь в 1903 г. построил архитектор И.П. Горленский[132].

Фасады дома по своему декору однотипны, украшены трехоконными эркерами, под которыми расположены балконы второго этажа с парадными входами в дом под ними. Так же оформлен и угол дома (здесь эркер увенчан башенкой). Въезд во двор был устроен с 8-й Рождественской, куда дом выходил своим более коротким несимметричным фасадом.

В 1908–1918 гг. дом купца 1-й гильдии Ивана Гавриловича Буштуева, управляющий Е.М. Щербаков.

Суворовский пр., 25. 2015 г.

И.Г. Буштуев (1868 – после 1917) происходил из семьи выходцев из ярославских крестьян, крупных петербургских торговцев фруктами, кондитерскими и бакалейными товарами. После смерти отца в 1898 г. возглавил основанную им в 1893 г. торговую фирму Жил в собственном доме № 54 на Гороховой улице, где размещалось и его предприятие по производству варенья и джемов, а после приобретения дома № 25 на Суворовском проспекте поселился в нем с женой Анной Николаевной, сыновьями Гавриилом (1898 г. р.), Николаем (1905 г. р.), Иваном (1908 г. р.). Владел фруктовыми магазинами в доме жительства и в собственных домах на Суворовском пр., 27, 9-й Рождественской ул., 13, и Гороховой ул., 54. Имел также в совладении с двоюродными братьями В.А. и Ф А. Буштуевыми дом № 71 на Гороховой улице.

В 1903 г. в доме находился один из многочисленных ренсковых погребов купца 1-й гильдии Вильгельма Шитта.

В 1917 г. здесь жили: генерал-майор Кир Терентьевич Дубров; ординатор Обуховской больницы, врач амбулатории общины Св. Евгении и лечебницы при Петроградском обществе врачебной помощи, практикующий врач, коллежский советник Владимир Вячеславович Едличко, член правления Центрального банка Николай Александрович Захарьев, чиновник Управления сельскохозяйственной продовольственной части и Земского отдела МВД, член Петроградской порайонной комиссии по регулированию массовой перевозки грузов по железным дорогам, чиновник особых поручений при министре внутренних дел, статский советник Николай Иванович Исаев, служащий Центральной бухгалтерии Государственного контроля коллежский советник Александр Тихонович Николаев, литератор Максим Антонович Славинский, врач городской Калинкинской больницы Надежда Михайловна Тихонович.

Этюд о литераторе Максиме Антоновиче Славинском

М.А. Славянский (1868–1945) – украинский общественно-политический деятель, поэт-переводчик, дипломат, публицист (литературные псевдонимы Лавинська, пан Максим, Соловинська, М. Головатый, С. Лавинская, М. Стависький, Ставиский, Пилад). Родился в селе Ставище Киевской губерни в крестьянской семье. Был членом литературного кружка «Плеяда» («Литература», «Литературная громадка»). Вместе с Лесей Украинкой переводил поэзию Генриха Гейне («Книга песен»). После окончания юридического (1887–1891 гг.) и историко-филологического (1891–1895 гг.) факультетов Киевского университета жил в Екатеринославе, где редактировал газету «Приднепровский край». Принимал участие в деятельности Украинской радикально-демократической партии, основанной Михаилом Драгомановым. В 1898 г. переехал в Петербург, жил на Васильевском острове (4-я линия, 23–25, 12-я линия, 316), состоял казначеем, а затем и председателем Василеостровского общества народных развлечений, членом Союза взаимопомощи русских писателей, был соредактором газет «Северный курьер», «Свобода и право», «Свободная мысль», секретарем журнала «Вестник Европы». В 1901 г. подписал протест по поводу разгона демонстрации у Казанского собора. В 1904 г. покинул Петербург, жил в Киеве, непродолжительное время был директором Киевского политехнического института. В 1906 г. редактировал «Украинский вестник», печатный орган украинского парламентарного общества и «мировой Государственной думы».

По возвращении в Петербург выступил как автор «националогической теории» об образовании в России особой «имперской нации», вбиравшей в себя лучшие силы национальной интеллигенции и противопоставлявшейся государственным аппаратом национальным движениям, что и являлось, по мнению Славинского, главной причиной экономического и политического кризиса в Российской империи (позже подтвердил справедливость этого положения и для СССР)[133]. В 1914–1916 гг. стал издателем и техническим редактором первого справочника украиноведения «Украинский народ в его прошлом и настоящем», вышедшего в двух томах в Петрограде. В марте 1917 г. выступил соучредителем Украинского национального совета в Петрограде и стал членом его исполнительного комитета, представителем Украинской Центральной Рады при Временном правительстве. Избирался председателем комиссии по выработке проекта преобразования Российской империи в федерацию.

В 1918 г. вернулся на Украину, принадлежал к Украинской партии социалистов-федералистов. С мая 1918 г. член совета Министерства иностранных дел Украинского государства, временный представитель Украинского государства на Дону. 24 октября – 14 ноября 1918 г. – министр труда во втором правительстве Ф. Лизогуба. В 1919 г. возглавлял дипломатическую миссию Украинской Народной Республики в Праге. Оставшись в эмиграции в Чехословакии, с 1923 г. читал лекции по истории западноевропейской литературы в Украинском педагогическом институте им. Михаила Драгоманова, работал на должности профессора Новейшей истории в Украинской хозяйственной академии в Подебрадах. Продолжал партийную деятельность, сотрудничал с эмигрантским правительством У HP. В 1945 г. арестован советскими спецслужбами в Праге. Умер в Лукьяновской тюрьме в Киеве 23 ноября 1945 г. по окончании следствия, не дождавшись трибунала НКВД.

В 1993 г. М.А. Славинский посмертно реабилитирован[134].

В 1930–1940-х гг. здесь жили: служащий Центрального телеграфа Иван Никифорович Андронов (1891 – март 1942, кв. 6), Павел Мартынович Иванов и его жена Мария Михайловна (кв. 16), главный бухгалтер конторы «Ленвнештранс» Александр Францевич Лотиш[135] (кв. 9), Борис Алексеевич Никоноров и его мать Нина Степановна (кв. 5), Александра Матвеевна, Ефим Николаевич, Виктор, Владимир и Константин Ефимовичи Ярлыковы (кв. 17).

В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимали участие жители этого дома П.М. Иванов, Б.А. Никоноров, К.Е. Ярлыков.

П.М. Иванов (1892 – после 1941) – красноармеец 3-го стрелкового полка. Пропал без вести в октябре 1941 г.[136].

Б.А. Никоноров (1902–1943) – красноармеец, стрелок и слесарь 34-й отдельной лыжной бригады. Погиб при выполнении задания 16 января 1943 г.[137].

К.Е. Ярлыков (1917 – после 1943), уроженец г. Кашина Тверской губ., призван в Красную армию Смольнинским РВК. В 1943 г. младший сержант, токарь-бригадир 16-х Передвижных авиаремонтных мастерских 6-й Воздушной армии Северо-Западного фронта. Приказом командующего армией от 22 февраля 1943 г. № 022 награжден медалью «За боевые заслуги» (номер записи в ОБД «Подвиг народа…»: 150528824). Многие члены многочисленной семьи Ярлыковых погибли в годы блокады Ленинграда: в декабре 1941 г. умерли глава семьи Е.Н. Ярлыков (1889 г. р.) и девятилетний Владимир, в январе 1942 г. – А.М. Ярлыкова (1895 г. р.), в мае 1942 г. – 16-летний Виктор (Блокада, т. 35).

Блокадную судьбу семьи Ярлыковых разделили жители дома Вера Николаевна Дейбюр (1874 – январь 1942, кв. 7), Анна Ивановна Долженкова (1904 – май 1942, кв. 12), Евдокия Кузьминична Законова (1880 – декабрь 1942, кв. 15), Михаил Игнатьевич Игнатьев (1888 – июнь 1942, кв. 9), Зинаида Николаевна Климова (ум. в июле 1942), Татьяна Ивановна Кощеева (1865 – декабрь 1941, кв. 7), Валентина Георгиевна (1923 – апрель 1942) и Владимир Георгиевич (1941 – январь 1942) Кузнецовы (кв. 18), Екатерина Илларионовна Лобанова (1877 – февраль 1942; кв. 7), Татьяна Михайловна Михайлова (1882 – декабрь 1942; кв. 16), Иван Дмитриевич (1870 – январь 1942) и Анна Васильевна (1870 – март 1942) Окуневы (кв. 8), Николай Афанасьевич Петрищев (1913 – декабрь 1941), Петр Филиппович Пономаренко (1911 – январь 1942, кв. 11), Лев Михайлович Смирнов (1939 – март 1942, кв. 3), Ольга Ивановна Смирнова (1860 – декабрь 1941, кв. 9).