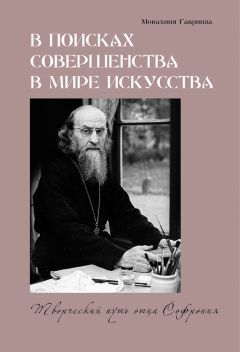

Монахиня Гавриила - В поисках совершенства в мире искусства. Творческий путь отца Софрония

Помощь проекту

В поисках совершенства в мире искусства. Творческий путь отца Софрония читать книгу онлайн

Именно в это время в 1757 году в Петербурге была учреждена Академия художеств, утвержденная Екатериной Великой в 1764 году. Екатерина начала собирать произведения искусства и даже покупать целые художественные коллекции. Русские художники проживают двести лет западного искусства за пятьдесят лет во всех жанрах: пейзажи, натюрморты и портреты. Они усваивают стили и придают им русский оттенок[22]. Этот «русский оттенок» появляется вследствие духовного поиска и жажды, которые характеризуют художественные стили, движения и направления до 1917 года и позднее.

В 1832 году была основана Московская школа живописи, ваяния и зодчества. Вначале она была создана как школа рисования, но вскоре превратилась в полноценную высшую художественную школу, к которой в 1866 году было добавлено архитектурное отделение[23]. И в том и в другом заведении преподавание было основано на западных принципах, делался акцент на историческую и мифологическую тематику. В 1863 году группа художников, организовавших впоследствии «Товарищество передвижных выставок», вышла из состава Академии в знак протеста против консервативного отношения руководства к тематике и сюжетам дипломных работ. Молодых художников привлекало изображение реальной и исключительно русской по характеру жизни[24]. Передвижники стали черпать сюжеты из повседневной жизни, русских народных легенд и сказок[25].

Главным покровителем передвижников был купец и меценат Павел Третьяков (1832–1889), который приобретал большую часть их работ и заказывал им портреты знаменитых писателей, поэтов и художников того времени. Его коллекция превратилась позднее в Третьяковскую галерею. Некоторые художники-передвижники стали преподавать в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Они работали в Москве, поскольку их сюжетная тематика была в русле направления славянофилов[26] в отличие от исключительно прозападных взглядов, преобладавших в Санкт-Петербурге. Другим известным меценатом был железнодорожный промышленник Савва Мамонтов (1841–1918), собравший творческий круг художников в своем подмосковном имении Абрамцево. Многие художники, в том числе и передвижники, жили и работали там в летнее время. Особого упоминания заслуживает Михаил Врубель (1856–1910), талантливый художник и неординарная личность; его работы отличаются ярко выраженной индивидуальностью[27]. Художники того времени обратились также к возрождению традиционного декоративно-прикладного искусства, что имело большое влияние на последующие группы. В зимнее время Мамонтовы продолжали оказывать гостеприимство художникам в своем московском особняке, где они сосредотачивались на театральных жанрах, главным образом опере и балете, а также драматических постановках. Именно здесь состоялся театральный дебют К. Станиславского (1863–1938). Другим великим талантом, который обнаружил и поддержал Мамонтов, был Ф. Шаляпин (1873–1938), известный своим глубоким и выразительным басом. Отец Софроний сохранил о нем яркие воспоминания и высоко ценил его.

Тем временем в Петербурге сформировался интеллектуальный художественный кружок, который, объединив разные виды искусства, собрал небольшую группу единомышленников вокруг журнала «Мир искусства». Идеи этих художников были более западническими, в отличие от передвижников, и тяготели к декоративности. Основателями журнала, помимо прочих, были А. Бенуа (1870–1960) и Л. Бакст (1866–1924), но распространил эти идеи и привлек к ним общественное внимание С. Дягилев (1872–1929). Он организовал несколько выставок, необычных по своему характеру, на которых было представлено как древнерусское искусство, так и творчество новых русских художников, а также были приглашены художники из-за границы. С. Дягилев сделал очень много для развития сценического искусства и распространения русской культуры в Европе. Наибольший резонанс получили его «Русские сезоны» и создание русской секции выставки на Осеннем салоне в Париже. В 1906 году С. Дягилев уехал из России и в течение последующих лет собрал вокруг себя группу русских художников.

Московские художники критиковали Дягилева за его отбор произведений русского искусства для зарубежных экспозиций, обвиняя его в том, что он сужает образ России до народной сказки, Петрушек и самоваров. Этому впечатлению способствовало обращение к фольклорным мотивам и забытым жанрам народного творчества художников из Абрамцевского кружка, которым Дягилев доверил работу над сценическими декорациями к «Русским сезонам». Позднее он стал еще более смелым и заключал контракты с Пикассо и Матиссом.

Несмотря на то, что Сергей Сахаров родился и вырос в Москве, он ценил изящество и красоту классических линий городской планировки Петербурга. Он часто бывал там и следил за событиями художественной жизни в обеих столицах. Сергей не разделял крайних взглядов ни одного из художественных направлений того времени.

В XIX веке появляется новая группа людей – русские предприниматели. Купечество как таковое существовало издавна, но новый феномен заключался в успешной деятельности целых семей промышленников, которые развивали индустрию и наживали огромные состояния, часто намного превосходящие состояния правящего класса. Мы уже видели, какую роль играли Третьяков и Мамонтов, принадлежавшие к классу предпринимателей. Эти люди много путешествовали и, таким образом, становились коллекционерами не только картин, но также, например, предметов азиатского искусства, декоративно-прикладного творчества, ковров и т. д. Некоторые из них, будучи приверженцами старообрядчества[28], коллекционировали старые иконы. Большинство из этих коллекций было добровольно отдано или конфисковано государством во время революции. Теперь они составляют собрание многих русских музеев. Сергей Щукин (1854–1936) и Иван Морозов (1871–1921), сыгравшие большую роль в создании художественных коллекций, обратили свой взор на Париж и мир современного искусства. Вкусы их различались, поэтому о конкуренции не было и речи; они вместе посещали мастерские художников и салоны торговцев живописью. Более смелым был Щукин, который в результате собрал огромную коллекцию Матисса[29] и Пикассо. Но в его коллекции было также несколько полотен более ранних художников, таких как Сезанн, Дега, Дерен и Гоген. Сергей Сахаров, приехав в Париж, заметил, к своему разочарованию, что, за исключением творчества Мане, московские коллекции полнее отображали французское искусство, чем картины и скульптуры в самом Париже, которые хранились в частных коллекциях, труднодоступных для публики. Лувр тоже, по его мнению, уступал Эрмитажу, где коллекция картин великих мастеров была собрана, в основном, Екатериной Великой.

Щукин был очень гостеприимным человеком, он живо интересовался новым поколением художников, часто сам показывал им свою коллекцию и получал удовольствие от общения с ними. Морозов более ревниво оберегал свое собрание, но также открыл к нему доступ широкой публике, хотя и не с такой готовностью, как его коллега-коллекционер. Должно быть, именно здесь Сергей Сахаров впервые познакомился с французским искусством.

Старшее поколение художников выступало против нового искусства из Франции[30]. Репин опасался, что под влиянием этого искусства русские художники могут потерять самое важное качество художника – сердце[31].

Однако не все старшее поколение художников было настроено отрицательно, возможно, они не понимали нового искусства, но видели необходимость развития: «Нельзя сказать ребенку: не расти больше! ‹…› Так же и искусство. Мы, художники, “ищем” все новые и новые пути, мы “растем”. Все эти “кубисты”, “лучисты” и пр. занимаются “исканием”. Возможно, что это искание выливается в безобразные и нелепые формы, но это “искание” дает искусству толчок, из которого, может быть, впоследствии что-нибудь и выйдет»[32].

Изначально все художники собирались в галереях Щукина и Морозова, чтобы изучать, копировать, обсуждать и впитывать. Большая часть авангардистов пробовала себя в различных направлениях, но достаточно быстро они нашли свои собственные пути. Это можно резюмировать следующим образом: французские художники, особенно импрессионисты, произвели революцию в искусстве, изображая красоту реального мира, в противовес академическим сюжетам, преобладавшим в то время в живописи. Искусство импрессионистов отличалось индивидуалистическим подходом к изображению природы, их художественная задача заключалась в передаче не пейзажа самого по себе, а своего впечатления от него. Этого было недостаточно русским художникам, которые всегда находились в поиске духовного и вечного. Русские художники усвоили метод, но изменили содержание в соответствии со своим стремлением передать природу в ее истинной форме. Опасения Репина, что русские художники рискуют потерять главное, не подтвердились. Вскоре авангардисты отошли от французских прототипов и начали свой собственный поиск, тем самым опережая европейские направления и занимая лидирующее положение в современном искусстве.