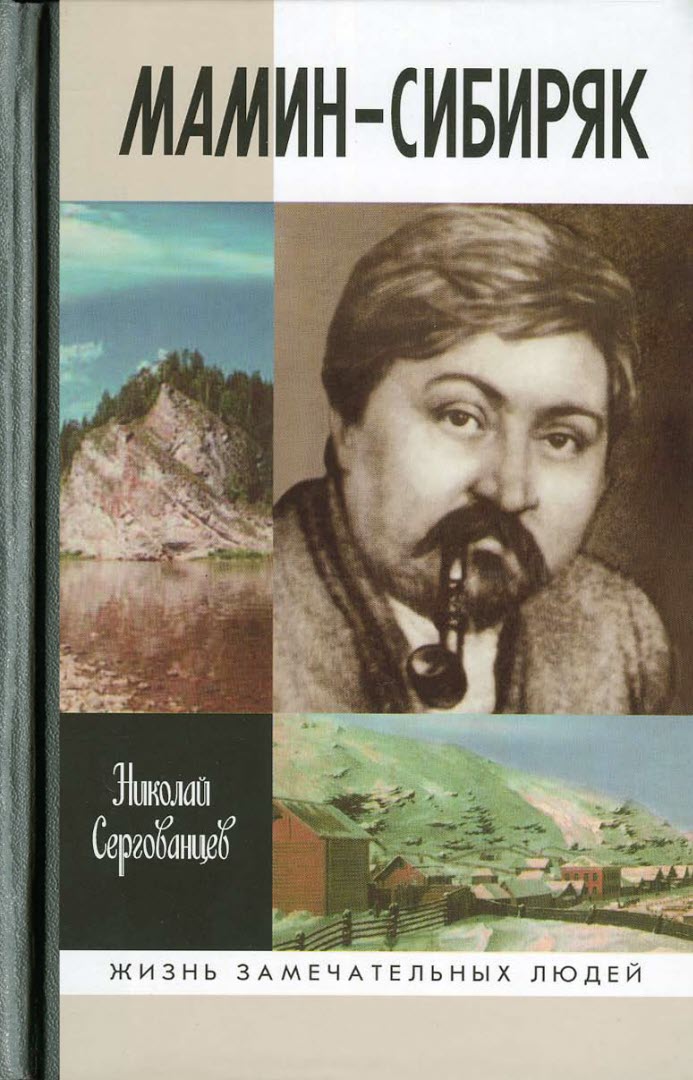

Мамин-Сибиряк - Николай Михайлович Сергованцев

Помощь проекту

Мамин-Сибиряк читать книгу онлайн

«Как священник, отец, конечно, знал свой приход, как пять пальцев, особенно горе и бедность своей паствы, — писал Дмитрий Наркисович почти через полвека. — В нашем доме, как в центре, сосредотачивались все беды, напасти и страдания, с какими приходится иметь дело постоянно истинному пастырю. Эти постоянные разговоры о страданиях придавали общему складу нашей жизни немного печальный характер, а наша скромная обстановка казалась какой-то роскошью. Да, там, за стенами нашего дома, были и голодные сироты, и больные, и обиженные, и пьяные, и глубоко несчастные…»

У отца Наркиса слово проповедное, обращенное к духу и совести людей, утверждающему существование для всего рода человеческого возвышенной, чистой, безгрешной жизни и здесь, на земле, не расходилось так разительно с его же обиходными словами и повседневным делом, чтобы паства не верила пастырю, чтобы смеялась ехидно и презрительно каждый раз, завидев его на амвоне.

В сохранившихся бумагах Наркиса Матвеевича есть записи о лечении известных болезней, чаще поражающих простой люд: холера, грыжа, круп, чесотка, коклюш, лихорадка (или по-уральски: лихоманка)… Вот, например, выписка о злополучной холере, которая была хорошо известна всякому живущему в бедности и скученности: «Новгородские Губернские Ведомости довели до всеобщего сведения о действиях яичного белка, подтвержденных неоднократными опытами и сообщенных особами, заслуживающими доверия». Далее идет перечисление признаков болезни и рекомендация нового способа лечения.

Врачевание шло рядом с целительным словом и вместе с пастырем входило в каждый дом, где поселялся недуг телесный или упадок душевных сил. Разве мог, только сотворив горячую молитву, отец Наркис покинуть лачугу, где надрывался от кашля младенец, а мать не находила себе места. Надо дать и надежду, и средство.

Местное православное училище состояло из двух отделений — для мальчиков и девочек. Наркис Матвеевич преподавал в нем бесплатно Закон Божий, чтение и чистописание. Мальчикам полагалась еще арифметика, которой обучали их заводские служащие. Анна Семеновна в первый же год, как приехала в Висим, тоже учительствовала в этой школе, обучая девочек секретам рукоделия.

Однажды в Висим нагрянул с ревизией директор Екатеринбургской гимназии, он же инспектор народных школ по Зауралью Крупенин.

Ревизора умилило многолетнее подвижничество и бескорыстие местного священника на ниве просвещения, и он даже обещал взять его сыновей в гимназию на казенный кошт, но, к сожалению, Крупенин перевелся из Екатеринбурга.

Близкая по духу мужу, Анна Семеновна тянулась всегда быть вровень с ним и в отношениях к доступному ей внешнему миру, и, главное, конечно же, в заботе о детях, чтобы выросли они достойными во всех отношениях.

По многим записям в ее дневниках видны эта забота и тревога, мечта о детях, которые составят родительскую гордость и дадут радость до последних дней. Внешне сдержанная и строгая, в своих записях, между прочим, удивляющих (если вспомнить, что она сравнительно недавно овладела грамотой) живым слогом, свободным словарем, Анна Семеновна предстает не столько сильной, уверенной в себе, какой она была для близких, сколько в слабости и душевном смятении.

«В воскресенье начала письмо и не кончила. У нас были гости, Любимовы и Чугуновы. В понедельник мы были у о. Николая. Они приехали из Тагила и кое-что новое показывали и рассказывали. Во вторник утром у нас был о. дьякон. При нем я сказала пять слов необдуманных и глупых, за которые мне привелось очень много плакать.

Молчать всегда лучше, особенно мне, невеже, можно довольно наговориться с самой собой и с детьми, с ними мне должно говорить больше всех. Мои слова для них могут быть полезными. Дети, дети, сколько дум наводит ваша будущность. Господи, помоги и научи нас, как воспитать, помоги нам сделать из них то, что обязаны сделать для детей христиане».

В другом листе опять о детях: «Сколько у меня страха за настоящее, будущее наших детей. Будут ли они честными, трудолюбивыми, воздержанными, полезными для других в чем-нибудь добром?»

Давний, еще по юности знакомый Наркиса Матвеевича крепостной служащий Дмитрий Мельников в своих письмах, чудом сохранившихся, в нескольких штрихах передает состояние тогдашней российской глубинки. Вот главная политическая и международная новость, волновавшая всех и всюду — Крымская война, как известно, поражением своим приблизившая отмену крепостного права. Современниками же, даже из крепостных, она, разумеется, виделась и понималась иначе.

В октябре 1854 года из села Богородского Дмитрий Мельников писал в Висим: «Чем-то кончится знаменитая Крымская экспедиция? Севастополь пока держится упорно. Неужели союзники мусульман (Турции. — Н. С.) и в Крыму прославят себя только тем, чем прославили в Балтийском море. Чудную защиту Соловецкого монастыря вы знаете из газет». (Как известно, в Крымскую кампанию англо-французский флот не очень успешно демонстрировал свою силу на Балтике и Белом море, а в районе Соловецких островов крепко получил по носу.)

Из получаемых «Московских ведомостей» Наркис Матвеевич знакомится с новостями о войне, которые, видимо, так его волнуют, что иные сведения он заносит с аккуратностью, как всегда, в тетрадь.

«В Англии всего-навсего в 1851 г. было кораблей 60, фрегатов 44, корветов и маленьких судов 120, на всех 2241 пушка; да кроме того пароходов-кораблей 4, фрегатов 23 и маленьких 60, на них пушек 1460…

Для управления этой армады по собственным английским отчетам в том же году было всего 38 776 человек». Далее дается список кораблей по классам и с названиями.

Наверное, из уральского далека занявшаяся южная кромка российской державы казалась за тридевятью земель и для вольного священника отца Наркиса, и для крепостного раба графа Строганова. Но одинаково отозвались военные события, где лилась кровь соотечественников и страдала гордость Родины, в сердцах их.

3

А между тем надвигались времена новые. В письмах Дмитрия Мельникова сообщалось о последних судорогах крепостничества, с обеих сторон: притесняемых и притеснителей. Зимой 1856 года он писал, что в их краях убили вотчинного Федора Егоровича Ваулина, а в лесу задушили куренного надзирателя: «Вот какие чудеса творятся в имении Строгановых, считающемся одним из лучших имений в России».

Через два года проклятия: «От дарования мне с семьей вольной граф отказался наотрез, написавши, что «объявить приказчику Мельникову, что прошение его с мнением Окружного управления я получил, но свободу дать ему не намерен ни за выслугу лет, ни за денежный выкуп». Вот тебе и здоров живешь! Ох, эта проклятая неволя; когда мы освободимся от нее».

И вот радость. Летнее, июньское письмо: «Конец всему прежнему пришел. 22 числа сего месяца я