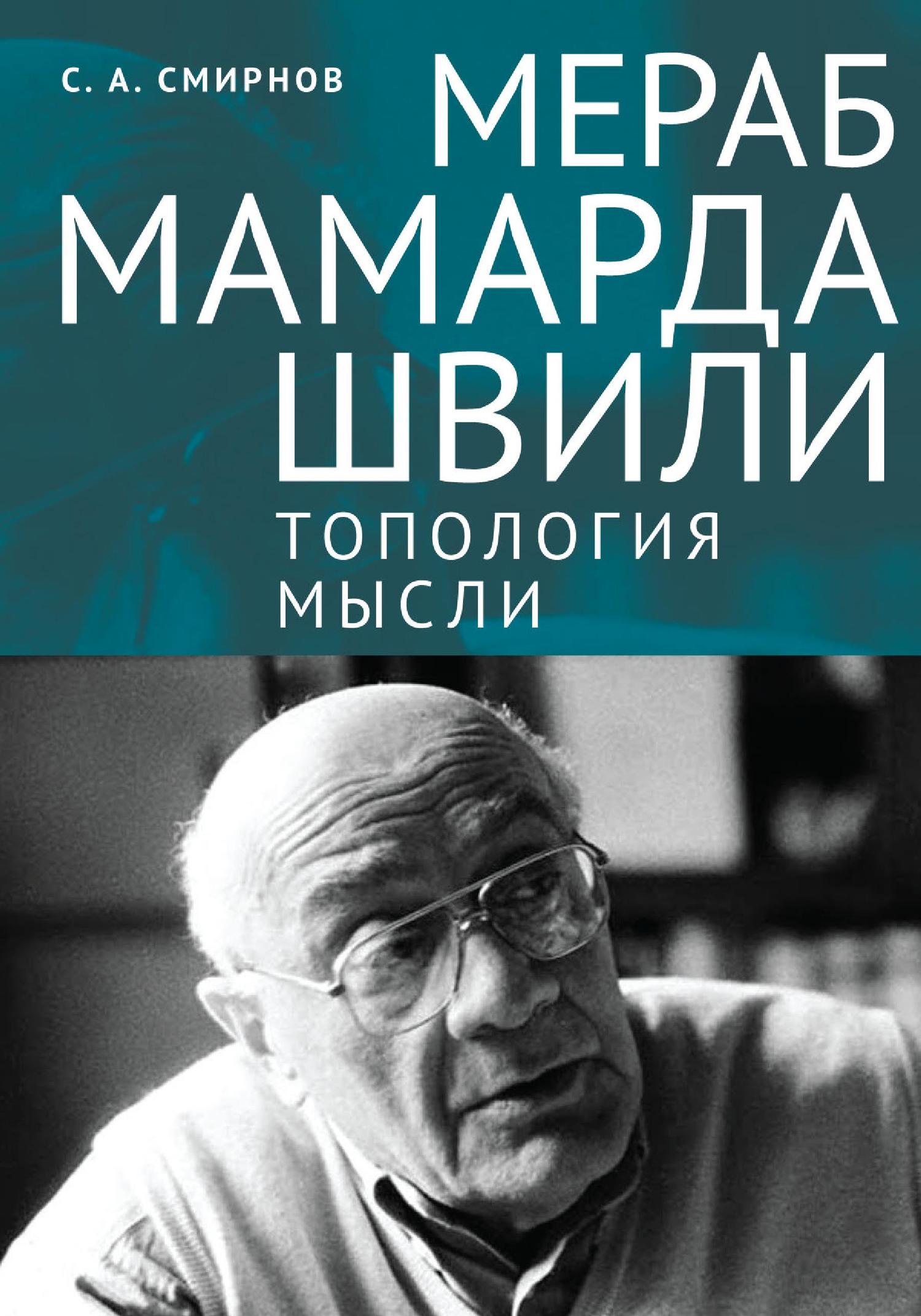

Мераб Мамардашвили: топология мысли - Сергей Алевтинович Смирнов

Помощь проекту

Мераб Мамардашвили: топология мысли читать книгу онлайн

В любой простой вещи и бытовом повседневном действии хранится человеческая связь, человеческое содержание. Поэтому стремление избежать научных понятий и академической терминологии заставляет нас ещё более придирчиво искать и воссоздавать в нашем слове событийность вещей и действий, и их связь с предельным истоком, порождающим вещи и действия.

Настройка оптики

Прежде, чем отвечать на поставленные выше вопросы, спросим себя – почему именно такое понимание произведения сложилось у Пруста? Чем оно так задело М. К.? Зачем мне, читателю, нужен такой оптический прибор? Более того, если мне писатель вручает этот прибор для моей работы, то, если я не умею им пользоваться, он будет негодным предметом. Как мартышке – очки. У многих так называемых читателей Пруст стоит на полке как модный автор. И что?

Такой инструментальный подход (бери роман как инструмент и пользуйся!) нуждается в объемлющей рамке.

Рамка же задается базовым вопросом. М. К. напоминает о нём (опять как в случае, указанном выше, в случае с Бахтиным и Хайдеггером), не называя имён.

Это вопрос, который задаёт себе человек (читатель, автор) для запуска внутреннего акта, начала душевной работы – вопрос «где я?» [ПТП 2014: 19–20].

Этот вопрос человек задаёт тогда, когда он приходит в себя после обморока или когда он что-то начинает делать заново, с нуля. Представим себе, что человек пришёл в себя после обморока, после долгого сна, после пробуждения, после потери сознания. Он задаёт вопрос – где я? Где я нахожусь? Что со мной происходит? Не «что такое мир?» и «зачем мир»? Не «кто я?», а «где я»? В каком месте я? Не вопросы объектного, познавательного (что!) и мировоззренческого (зачем?) характера, а вопросы на ориентацию, на поиск и восстановление своего места.

«Присутствие значит: постоянное задевающее человека, достающее его, ему врученное пребывание. <…> Время не есть. Время имеет место. <…> Что остается сказать? Только это: событие сбывается».

Эти вопросы посвящены не поиску внешнего предмета, не отношению меня к внешнему миру, среде, не проблемам исследования мира. Этот вопрос мною обращён к себе как к тому, который где-то находится, но я, вопрошающий, не знаю, где. Где я? – вопрос про ориентацию, про поиск и обретение утраченной точки опоры. Это вопрос про обретение своего места, ещё не найденного или утраченного при обмороке. После пробуждения, после утери опор и ориентиров, после потери памяти он рождается первый. Или он ставится в самом начале пути, начале движения, начале навигации. Или в ситуации переживания смысла и содержания собственной событийности (что тоже может быть началом). Человеку в самом начале любого действия важно понять его точку отсчёта – где он событийно находится, откуда он начинает идти?

Этот вопрос задаётся в связке с другим – «Что со мною происходит?» Это вопрос о собственной событийности. Что-то важное произошло со мной, но я не знаю, не понимаю – что? Мне важно в этом смысле не искать определения миру и себе самому, мне важно понять событийность самого себя и обрести вновь своё место в мире, свою уместность, как-то вновь укоренить себя.

Какие мы чаще всего задаём вопросы себе? Где я? Кто я? Зачем я? Почему я? Для чего я? Про что я? За что я? Когда я? Куда я? Что происходит со мной? Что я делаю?

«Бытие осуществляется как событие»

Смысловая связь всех вопросов, увязывающих их в единый смысловой узел, сводится к главному – где я в мире, где я как некое событийное место в мире? Если же это место не нащупывается, если были потеряны ориентиры, размылись границы, то этот вопрос становится радикально, онтологически актуален. Человек себя теряет не с точки зрения отсутствия определений себя самого, а с точки зрения утери места, своего онтологически предназначенного ему места, он становится неуместным. Поэтому вопрос «кто ты?» («кто я?») связан онтологически с вопросом «где ты?» («где я?»), где моё место? Но обретая своё исключительное место в мире, я начинаю понимать и другой вопрос – кто я?

Онтологию обитания человека тем самым образуют три вопроса-репера, крепящих, организующих его биографию: где я? – кто я? – что со мной происходит? Место, рефлексивность я и событийность я образуют всё содержание моего жизнеописания, понимания и осмысления моего слова о моей жизни, то есть, автобиографии. При ответах на эти вопросы и рождается собственно автор этой биографии. Вокруг них строится сюжет биографии, если он чего-то стόит.

Поэтому М. Хайдеггер и говорит: «бытие имеет Место» [Хайдеггер 1993: 396][12]. Человек, обретающий место, потому и уместен, онтологически уместен, а потому он и становится присутствием. Но он присутствует в мире событийно, как событие. Потому бытие сбывается как событие. И только потому человек становится указателем на бытие, то есть сам становится вектором, показывающим на то, что значит быть, становиться нормой и мерой бытия.

По М. Хайдеггеру, человек призван быть таким указателем, призван на присутствие (зван на него), и через это – призван становиться указателем и мерой бытия, его подлежащим. Такое при-звание есть норма человека, норма онтологического самоопределения. И такая мерность человека выступает не его определением как сущего, а его онтологической ориентацией, ключевым методом чего и становится собственно антропологическая навигация, а жанром последней – автобиография.

Может быть, это точка безумия,

Может быть, это совесть твоя –

Узел жизни, в котором мы узнаны

И развязаны для бытия…

«Постулат духовности гласит, что истина никогда не дается субъекту просто так. … субъект как таковой не может прийти к истине и даже не вправе претендовать на это. … истина не дается субъекту простым актом познания, который обоснован и легитимен уже потому, что совершается так-то и так-то устроенным субъектом. … нужно, чтобы субъект менялся, преобразовывался, менял положение, в известном смысле и в известной мере становился отличным от самого себя, дабы получить право на доступ к истине <…>. Ибо такой какой он есть, он не способен к истине»

Сказанное даёт