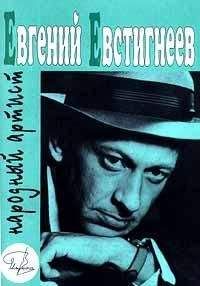

Ирина Цывина - Евгений Евстигнеев – народный артист

Помощь проекту

Евгений Евстигнеев – народный артист читать книгу онлайн

Третий акт был кульминацией спектакля (вот отсюда и возникла, наверное, возможность вспомнить свое впечатление от «Дней Турбиных»). 1944 год. В ночной полутьме санитарного вагона с двумя рядами коек для тяжелораненых, слева, на нижней, – умирающий от раны в живот старший лейтенант Давид Шварц. От контузии он почти ничего не слышит, ни стука колес, ни стонов, ни бреда и сонных выкриков других раненых, и только одно слово без конца повторяет: «Пить! Пить!» А пить ему нельзя. Он и не видит ничего. Только вдруг увидел, вместе с нами, каким-то чудом возникший в световом пятне, где-то высоко наверху появившийся (до сих пор не знаю, как это сценически осуществлялось) образ отца, в том самом пальто, только с желтой шестиконечной звездой на рукаве. И это короткое: «Папа! Ты?» Какой жаждой прощения, какой безмерной любовью вырывалось у Игоря Кваши то, что мы на своем скудном театральном языке называем всего – навсего «репликой»… А ответом ему был этот потрясающий, незабываемый рассказ Евстигнеева – о том, как собрали на тульчинской вокзальной площади всех жителей еврейского гетто, чтобы отправить их в лагерь смерти, и о том, как, не дрогнув, осталась рядом со своим рыжим Наумом прекрасная русская женщина Маша, родная сестра главного палача – полицая. Как он сам, Абрам Ильич, в ответ на «пархатого черта», на издевательское требование сыграть «кадиш», еврейскую поминальную молитву, на Давидовой детской скрипочке-«половинке», позабыв вечные страхи перед угрозой погрома, подбежал к своему мучителю и изо всей силы дал ему этой скрипочкой по морде… «А дальше? Что было дальше?!» – «Это все. Для меня уже не было никакого «дальше». Дальше, милый, начинается твое «дальше»… И снова полутемнота, гудок поезда и стук колес санитарного вагона.

Как просто все это произносилось!

Бывает разная простота актера. Когда-то в старом Художественном театре высмеивалась и преследовалась подменяющая ее «простецкость», «простотца» и утверждалась простота «мужественная», отважная, все в себя вбирающая. А «Современнику» в середине 50-х годов казалось, что актеры МХАТа уже не разговаривают, не общаются между собой на сцене, а декламируют, как в XVIII веке. Эти бунтари предпочитали даже жертвовать внятностью каждого слова сценической речи – лучше почти бормотать, чем «вещать», только бы оставаться на сцене живыми.

Евстигнееву, наверное, не приходилось об этом думать. Он владел той высшей, целомудренной простотой артиста – художника, которая не нуждается ни в каких компромиссах и не растрачивает себя на натуралистические мелочи. Его простота осмеливалась обходиться даже без внешних атрибутов перевоплощения, довольствуясь только перевоплощением внутренним, но зато глубочайшим, преобразующим. Недаром он не любил ни тяжелых гуммозных гримов, ни париков, ни толщинок. К подобным изменениям внешности своих образов он прибегал только изредка, по крайней необходимости. Ни для нового, освобожденного от романтического пафоса Сатина «На дне», в постановке Галины Волчек, ни для жуткого реального оборотня Куропеева-Муравеева в «Назначении» А. Володина все это было ему не нужно. То же и в «Матросской тишине»: ни взъерошенной шевелюры, указанной в ремарке автора, ни даже характерного акцента не понадобилось ему для его Абрама Ильича Шварца. Разве только какая-то чуть заметная нюансировка интонаций. Даже в саркастически сказочном «Голом короле» ему достаточно было нацепить на свою не по возрасту раннюю лысину бутафорскую золотую корону и запахнуться в какую-то тряпичную имитацию «королевской» мантии, чтобы достигнуть комедийного эффекта. Не понадобилось резкого изменения внешности и даже манеры говорить и для Корзухина в экранизации булгаковского «Бега», в блистательном дуэте с М. Ульяновым-Чарнотой. А вот в одном из последних поразительных по артистическому совершенству его созданий на киноэкране, в «Собачьем сердце» Булгакова, грим и парик стали необходимыми для полноты этого совсем уже для него неожиданного перевоплощения.

Как я жалею, что мне так и не пришлось увидеть его Фирса в «сборном», как раньше говорили, спектакле актеров из разных театров – «Вишневом саде». Уверен, по многим отзывам, что это было не просто его очередной ролью, но и одним из его созданий – в том смысле слова, который придавал ему Немирович-Данченко, говоря о редких случаях в биографии выдающегося актера, когда какой-то сценический образ становится уже навсегда его неотъемлемым артистическим достоянием.

Таким был, в моем представлении, актер Евгений Евстигнеев в лучших своих ролях. Но мне хочется добавить к этому еще хоть немного о Жене Евстигнееве, которого я столько лет знал и любил. Он называл меня, бывало, своим учителем, вернее, одним из своих учителей, хотя я никогда ничему не учил его в аудитории Школы-студии. Он ведь был принят сразу на третий курс и сдавал мне экзамен по истории МХАТа уже как бы экстерном, только на материале нескольких прочитанных книг и виденных им спектаклей. Узнав, что получил отметку «хорошо», он, помнится, подошел ко мне в коридоре со слезами на глазах: оказывается, чуть ли не больше всего он боялся провалиться на этом экзамене. Переиграв столько ролей в провинции, он знал, куда идет заново учиться своему актерскому ремеслу. МХАТ значил для него слишком многое.

Ну а потом, через полтора года, начались у меня на квартире в Курсовом переулке сначала заседания, а потом и репетиции «Студии молодых актеров», как первоначально именовал себя «Современник». Репетиции пьесы В. С. Розова «Вечно живые», которой он, преодолевая все преграды, в конце концов открылся в апреле 1956 года на сцене филиала МХАТа на улице Москвина, происходили потом уже в помещении Школы-студии. Около четырех месяцев я не спал почти ни одной ночи вместе с этими юными энтузиастами нового театра, даже написал для них, суммируя их горячие, взволнованные высказывания и споры, нечто вроде их творческого манифеста. В спорах, а тем более в бурных схватках товарищей Женя участвовал редко. Больше помалкивал, но уж если скажет, то нечто весомое, даже принципиальное – недаром все они его звали «батя». Но и юмор, конечно, у него был в ходу, тоже свой, евстигнеевский, негромкий. И улыбку его забыть нельзя.

Когда Ефремов, бывало, чуть не падал от усталости на ночной репетиции или переходил на «площадку» в своих актерских сценах, мне, как это ни странно теперь вспоминать, не раз приходилось заменять его, по его же настоятельной просьбе, за режиссерским столиком. Кто-то однажды даже «щелкнул» меня в этой более чем странной роли рядом с Женей Евстигнеевым, который замечательно репетировал и играл в «Вечно живых» цинично-корректного, наглого афериста Чернова. Мне эта любительская маленькая фотография особенно дорога теперь.