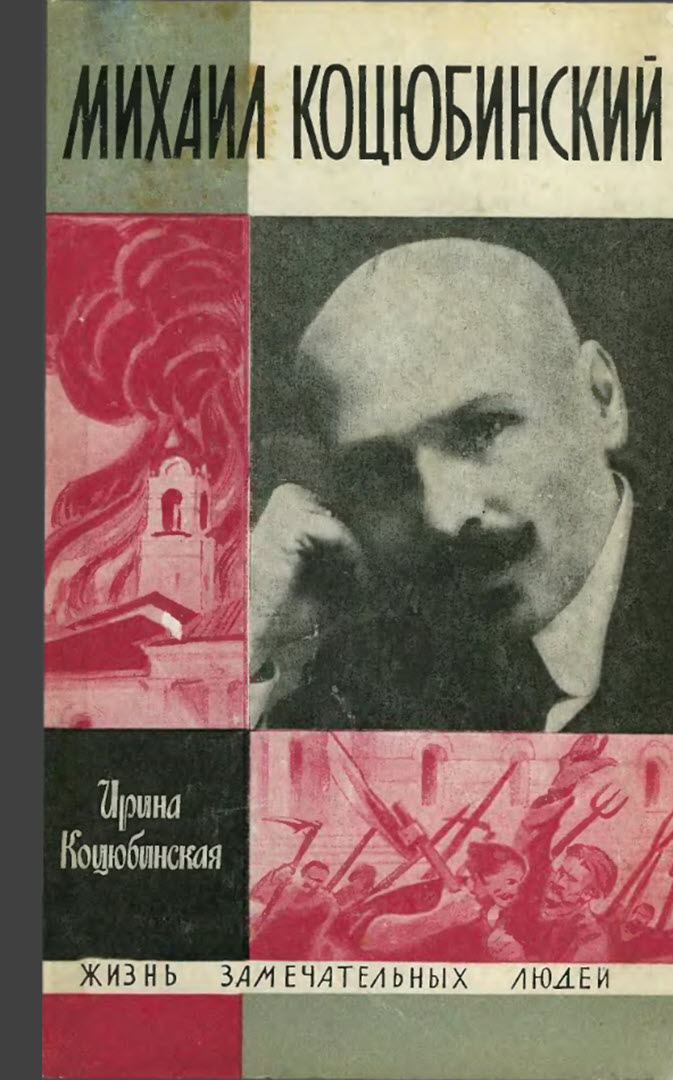

Михаил Коцюбинский - Ирина Михайловна Коцюбинская

Помощь проекту

Михаил Коцюбинский читать книгу онлайн

С этого времени между Коцюбинским и Лесей Украинкой завязывается переписка. В 1893 году она пригласит его участвовать в работе журнала «Звонок». «…Мы организовали содружество старших и молодых украинских писателей и поставили перед собой задачу способствовать развитию художественной украинской литературы… Еще раз прошу от имени всех наших товарищей не забывать нас своими трудами»[9].

Стремясь узаконить право на свою педагогическую деятельность, Коцюбинский в октябре 1891 года, не оставляя занятий с детьми, сдал экстерном экзамен при Винницком реальном училище на звание народного учителя.

Массу жизненных наблюдений принес ему так называемый лопатинский период — 1891–1892 годы, проведенные им «на кондициях» в селе Лопатинцы в качестве домашнего учителя у бухгалтера сахарного завода К. Мельникова.

Писатель тесно сходится с лопатинскими бедняками. Его друзьями становятся Андрей Дуляк и Мария Ксендз. Он дает крестьянам книги, читает газеты, бывает в корчме, посещает вечерницы и свадьбы.

Бывший ученик Коцюбинского Николай Мельников, вспоминая молодого учителя, рисует его так: «С добрыми, немного печальными карими глазами, заостренной черной бородкой, лысый, с тихим, ласковым голосом, всегда ровный по отношению к людям различного сословия… Мы иногда помогали ему в работе. Сестра моя… со слов крестьян записывала народные песни, сказки, пословицы. Он говорил с крестьянами исключительно на украинском языке, раздавал книги… Такое близкое знакомство интеллигента с «простым» народом было редким исключением в те времена…»

С Андреем Дуляком Коцюбинского связывают многолетние теплые отношения. Михаил Михайлович помогал ему собирать и печатать фольклорные материалы. У Дуляка было тридцать семь книг, подаренных отцом, почти все с автографами. Среди них — Н. Рубакина «Из тьмы времен в светлое будущее. Рассказы из истории человеческой культуры». Эти связи не ослабевали на протяжении всей жизни писателя. «Благодарю Вас за новости лопатинские. Надеюсь, что многое изменилось у Вас к лучшему… — пишет он Андрею Дуляку. — Может быть, теперь уже больше стало сознательных людей, понимающих, кто они, каких отцов дети, как говорит Шевченко. А если таких мало, то Вы, видевший свет, должны просветить других. Тогда на склоне лет скажете себе: не напрасно я жил на свете, кое-что сделал для людей».

Крестьянская жизнь открылась Коцюбинскому многими важными сторонами. Стали понятнее и ближе нужды бедняка, его психология. Вот почему в рассказах писателя начала 90-х годов в сравнении с его первыми пробами пера 80-х годов исчезает литературщина, меньше становится морализаторских сентенций. Писатель вдумывается и вглядывается в изображаемое. Его интересуют внутренние побуждения поступков человека и их тесная связь с условиями, в которых он живет.

Детские рассказы Коцюбинского: «Харитя» (1891), «Елочка» (1891), «Маленький грешник» (1893) — вошли в фонд нашей классики. Детали, краски, образы — все здесь удивительно точно и законченно. Правда жизни — главное в них. Коцюбинский передает особенности детского мировосприятия, врожденную поэтичность, непосредственность, чувство долга, ранние раздумья крестьянских ребят над жизнью.

Известный в те годы маститый украинский художник слова Панас Мирный в письме М. М. Коцюбинскому от 3 мая 1898 года пишет:

«Прочитал я ее («Харитю». — И. К.), да и не мог опомниться. В такой маленькой повестушке и столько сказано! Да как сказано! Чистым, словно родниковая вода, народным языком; ярким, как солнечный луч, рисунком; небольшими соразмерными очерками, которые развертывают перед глазами большую — безмерно огромную картину людского горя, красоты мира, обнаруживают бездну мысли, тайные порывы души, тревоги детского сердца!.. Да, так только настоящий художник может писать!»

Мирный очень точно подметил главное в даровании Коцюбинского. Еще не закончились поиски молодого писателя — они, собственно, не прекратятся в течение всей его жизни, — но в детских рассказах обнаружился уже и характерный для Коцюбинского психологический рисунок, и звуковая «инструментовка» изображаемого, и живописание словом.

В чем оно — счастье? Вопрос этот становится для писателя главным. К свету, радости тянутся маленькие герои его детских рассказов. Безответным самопожертвованием исполнен душевный порыв Химы и Хомы, которые отдали последний пятизлотник в помощь голодающим («Пятизлотник», 1893). Счастье — драгоценный дар, говорит писатель, его надо беречь и лелеять, но оно неосуществимо в нынешних условиях. Таков итог нравственных исканий его героев.

Протест? Да, писатель ставит своего героя и перед такой возможностью. Попытки эти пока ограничены в своих формах и целях, как, например, в повести «На веру» (1891), но сами по себе они очень важны.

Повесть «На веру» была написана на основе подольских впечатлений отца. Как и на Киевщине и на Волынщине, в крестьянском быту здесь широко был распространен гражданский брак.

«Чаще всего живут «на веру» в том случае, — пишет Коцюбинский в примечании к повести, — когда канонические преграды мешают легализации брака, а экономические условия побуждают к совместному сожительству…»

Любовь Гната и Насти, решившихся построить свое счастье без благословения церкви, закончилась трагически, но повесть прозвучала вызовом против освященных церковью устоев и была запрещена цензурой.

Позже отец резко отнесся к написанному. Помню, как расстроился он, перечитав «На веру» в 1911 году. «Я просто прихожу в отчаяние, — писал Коцюбинский М. Могилянскому, — согласившись поместить (ее. — И. К.) во II томе… Я не представлял себе, насколько вещь слаба, так как 20 лет не перечитывал ее. Сейчас я не узнаю себя. Сколько здесь сладкой идеализации крестьян, какая примитивная техника… Я прямо краснею, перечитывая…»

В словах этих была доля правды, но была и чрезмерная требовательность к себе. Примерно в то же время «Современник» ппсал о повести «На веру»: «Это драма личности на общем фоне деревенского быта. Написана она чудесно, и личные переживания героев оставляют в душе читателя глубокий след».

Длинными зимними вечерами в жарко натопленном доме Кондрата Мельникова собиралась молодежь. Здесь бывали и Маруся Михневич, и ее старшая сестра Таисия Дабижа, и сельский учитель, высланный из Одессы, и крестьянские парни, девушки.

Собственно, из этих вечеров и был вынесен замысел рассказа «Пятизлотник». Таисия Дабижа как-то рассказала о том, какое исключительное самопожертвование проявили обнищавшие жители села Дзыговки Ямпольского уезда, поделившись с голодающими последним, что у них было.

Коцюбинский написал «Пятизлотник» для сборника «Вспомоществование», издание которого в пользу голодающих подготовил в Одессе М. Комаров[10]. Обнищавшие, доведенные до полуголодного существования Хома и Хима, прослышав о тяжелой судьбе голодающих России, не пожалели своего единственного сокровища — серебряной монеты пятизлотника, свято хранимой ими на прртяжении всей жизни. А ведь «…давно-давно, когда она еще выходила замуж, — вспоминала Хима, — ее бабка дала ей на счастье этот пятизлотник в приданое», с той поры «белая монетка» пережила не один тяжкий год, но Хима не расставалась с нею».

Достоинство рассказа «Пятизлотник» было не только в призыве сеять добро. Призыв звучал