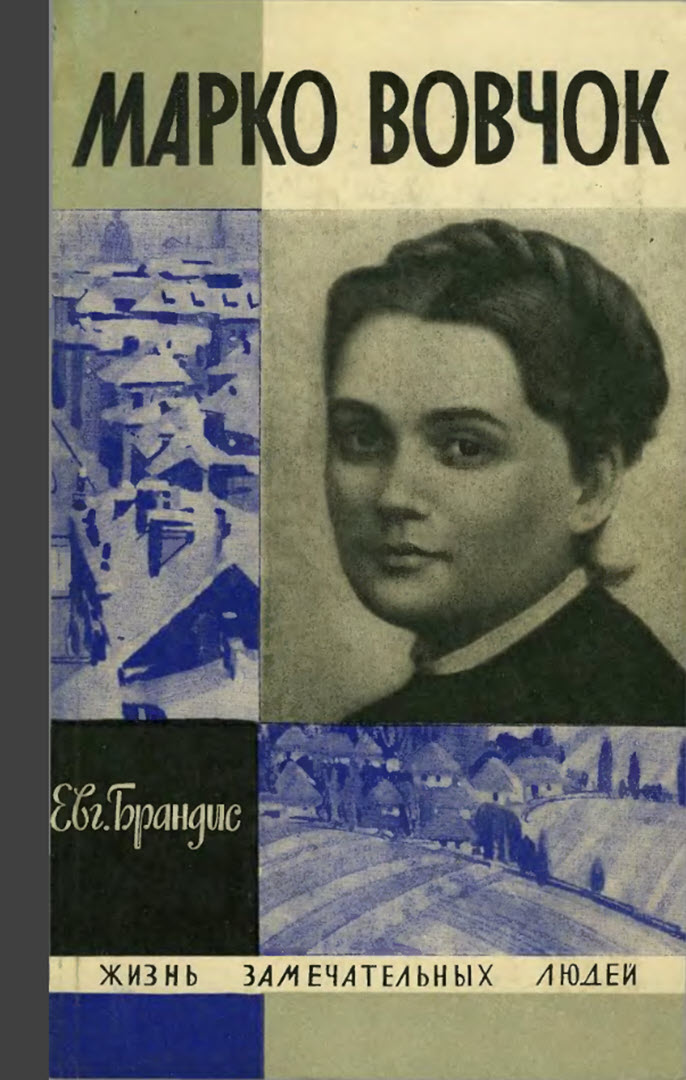

Марко Вовчок - Евгений Павлович Брандис

Помощь проекту

Марко Вовчок читать книгу онлайн

Метлинский читал в университете теорию словесности и печатал меланхолические стихи под псевдонимом Амвросий Могила. Марко Вовчок познакомилась с ним позже в Киеве.

БОГАТЫЕ РОДСТВЕННИКИ

Из пансиона Машу забрали повзрослевшей пятнадцатилетней девушкой и отвезли в Орел — к тетке и крестной матери Екатерине Петровне. Мардовиным ничего не стоило взять на воспитание племяннику, тем более что ее старшего брата Валерьяна они уже вывели в люди.

Михаил Саввич выбился из приказных, а в пословице недаром говорится: «Приказный — народ удалой, пролазный». Служил он подканцеляристом, потом экспедитором, проявлял усердие, угождал начальству («способен и деятелен», — сказано в его аттестате), зацепился за доходное местечко секретаря Орловской палаты гражданского суда и держался за него, пока не вышел в отставку владельцем двух домов, недурного имения и изрядного капитальца.

Даниловы, конечно, считали, что Екатерина Петровна «сделала мезальянс». Однако она не знала за Мардовиным ни нужды, ни горя, держала в Орле открытый дом, вращалась в «лучшем обществе» и, по словам Б. А. Марковича, «кончила свои дни не по-даниловски — в оскудении, чуть ли не в нищете, после многих жизненных испытаний, — а по-мардовински, в зажиточности и тупом спокойствии».

…Как-то само собой получилось, что Маша сначала по своей охоте занялась воспитанием детей Мардовиных — Коли и Кати, а потом это вошло в ее обязанность. Нельзя же было есть даром чужой хлеб! И как-то само собой получилось, что в семье Екатерины Петровны она заняла положение, среднее между гувернанткой и бедной родственницей. Дети к ней привязались и не отходили ни на шаг.

При доме был тенистый сад с зелеными скамейками и узорными цветниками. Здесь она ежедневно гуляла с Колей и Катей, а иногда уводила их подальше — в Шредерский городской сад, где на средства купца-мецената были воздвигнуты чугунные беседки «в изящном вкусе», сооружены солнечные часы и проложены над Окой дорожки. С высокого' обрыва открывалась панорама типичного среднерусского города, разделенного изогнутой лентой Оки и впадающего в нее Орлика на три части. Над крышами выступали золоченые купола соборов и маковки церквей, высокие колокольни и пожарная каланча, на которой виднелась крошечная фигурка дозорного. Дома были почти сплошь деревянные, и нередко выгорали целые кварталы, несмотря на то, что отцы города не скупились на побелку каланчи и содержание при пожарной части резвых лошадок.

За Окой прятались в зелени слободки с неказистыми домишками мелочных торговцев, ремесленников, отставных чиновников четырнадцатого-двенадцатого классов и совсем уж невозможными лачугами городской бедноты, живущей бог весть чем и как. А дальше взору открывалась широкая луговая полоса, замкнутая на горизонте зубчатой лентой лиственных лесов.

Выступала из садов, если глядеть на нее с высокого берега, и центральная часть города, прорезанная пыльными торговыми улицами — Нижними, Кромской, Карачевской. Мостовой и тротуарами была покрыта единственная на весь Орел Волховская улица, которая славилась лучшими магазинами. Солидные купеческие дома с лавками в первом этаже грудились поодаль от домов преуспевающих чиновников, словно притянутые табелью о рангах к присутственным местам — внушительным казенным зданиям с желтыми и зелеными фасадами. И совсем в стороне красовались особняки орловских помещиков, приезжавших из своих усадеб лишь на зимние месяцы. Эту аристократическую часть города еще задолго до появления романа Тургенева называли «дворянским гнездом».

ОРЛОВСКИЕ ДЕЛА

Военным и одновременно гражданским губернатором в Орле был тогда князь П. И. Трубецкой, самодур и лихоимец, по прозвищу «невразумительный», или, как еще говорили орловцы, «умоокраденный». Взяточничество и казнокрадство процветали при Трубецком как никогда прежде. Вез взятки не решалось ни одно дело ни в гражданском, ни в уголовном суде и ни в каком другом присутственном месте. Врали все, от губернатора до последнего канцеляриста. Просителю нужно было только знать, как давать и кто сколько берет.

Количество судебных дел увеличивалось год от году соразмерно росту преступлений. Орловские помещики ославили себя на всю Россию страшными зверствами и насилиями над крепостными, но «дело» заводилось лишь в том случае, если «инцидент» получал нежелательную огласку Об этом хорошо известно из «Колокола» Герцена, уделявшего по необходимости много внимания орловским «секунам и серальникам» (от слова «сераль» — гарем) вроде Трубецкого, одного из родственников губернатора, оборудовавшего у себя в усадьбе подземелье для пыток, или Гутцейта, насильника и растлителя малолетних, ссылавшего обесчещенных девочек для исправления в чужие деревни.

В архиве Орловской области сохранилось немало документов, характеризующих «взаимоотношения» крепостных и помещиков. Вот несколько выбранных наудачу заглавий судебных дел конца 40-х — начала 50-х годов.

Дело о крепостном крестьянине Михайлове, умершем от побоев, нанесенных помещиком Богдановым. Дело о ссылке на поселение в Сибирь крепостного крестьянина Антонова по желанию помещика Шеншина. Дело о предании суду крестьянина Кромского уезда Васильева за отказ причащаться. Предписание орловского губернатора и рапорт Карачевского земского суда о поджоге имения помещицы Зиновьевой дворовыми людьми. Предписание орловского губернатора и рапорт Мценского уездного суда о наказании шпицрутенами через тысячу человек один раз и ссылке в Сибирь крестьянина Давыдова за поджог господских амбаров. Рапорт орловского губернатора о крестьянине Андронове, умершем от наказания розгами в имении помещицы Шоф…

Подобных дел десятки и сотни. Особую группу составляют дела о судебном преследовании сектантов — раскольников, молокан, духоборов, субботников. В широком распространении сектантства можно видеть своеобразную форму протеста и против крепостного гнета и против тупого догматизма государственной религии.

Сохранились и многочисленные предписания о розыске крепостных людей. Бегство из неволи было массовым явлением.

А вот еще одно страшное дело, сокращенно именуемое «Дело с ухом».

«Клементий Павлов Рыжих, — сказано в протоколе, — принес жалобу на чрезмерно жестокое обращение своего владельца с ним, женою его и прочими одновотчинными крестьянами, причем объявил, что в прошлом мае месяце помещик г-н Бузов, озлобясь на жену его Авдотью за беспорядок, найденный им на птичьем дворе, оторвал у нее ухо, которое он, Клементий Рыжих, представляет в суд для произведения о сем следствия». Действительно, к делу подшито «вещественное доказательство»: бумажный пакетик с высохшим, почерневшим человеческим ухом!

Нечего и говорить, что суд принял сторону ответчика. Клементий Рыжих, «как не имеющий никакого