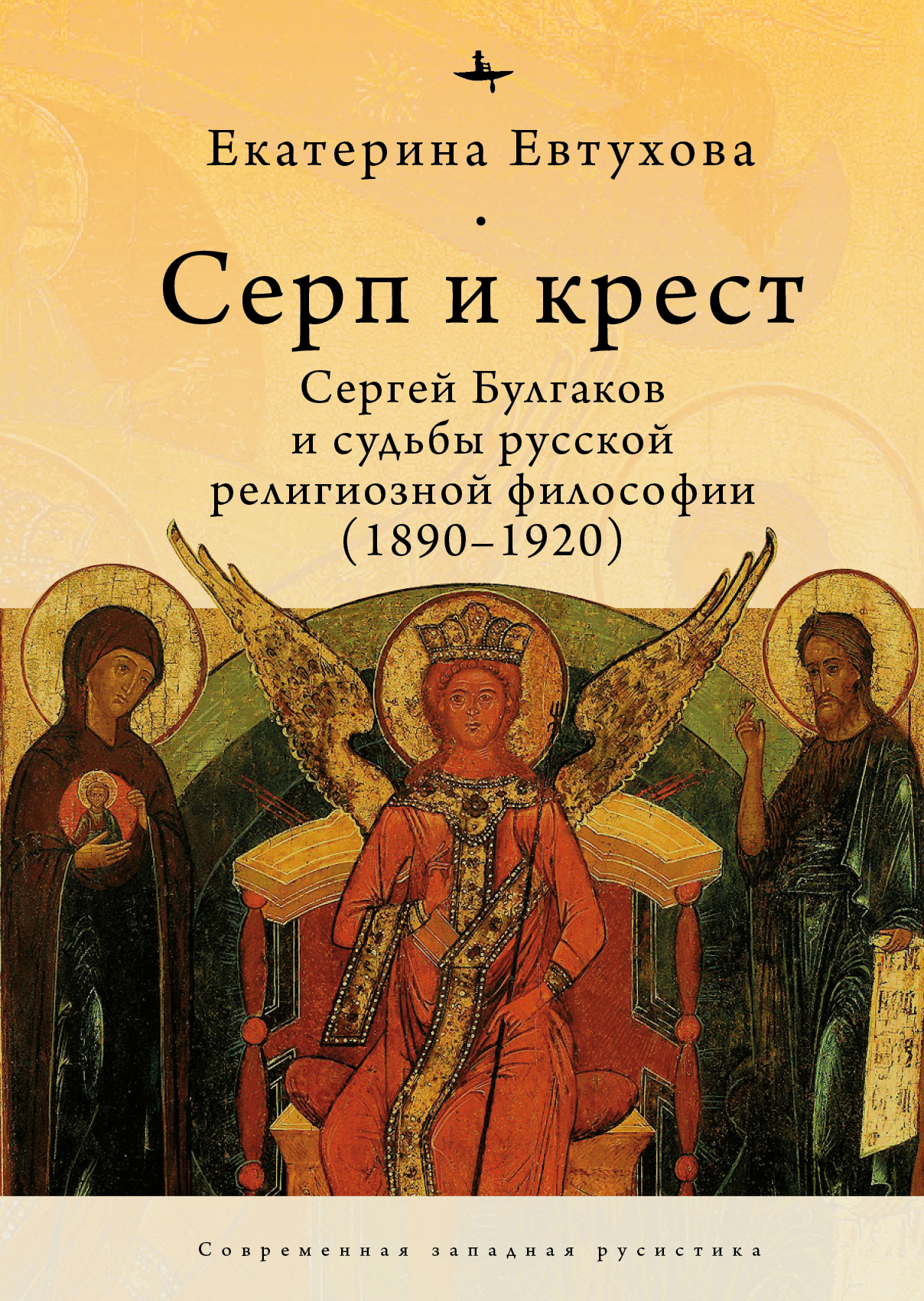

Серп и крест. Сергей Булгаков и судьбы русской религиозной философии (1890–1920) - Екатерина Евтухова

Помощь проекту

Серп и крест. Сергей Булгаков и судьбы русской религиозной философии (1890–1920) читать книгу онлайн

Идеи Соловьева, Толстого, Достоевского и Федорова не поддаются классификации в рамках академических категорий интеллектуальной истории XIX века[22]. Будучи писателями, Толстой и Достоевский имели право игнорировать доминировавший в философии позитивистский менталитет; стоя в стороне от философии в узком смысле слова, они с необыкновенной энергией прорывались сквозь сковывающий академический дискурс «железного века». Толстой, в годы после создания «Анны Карениной» охваченный религиозным порывом и острым сознанием возложенной на него общественной миссии, и Достоевский, создатель Великого инквизитора, способствовали усилению интеллектуальной неудовлетворенности и брожения, которые стали существенной особенностью Серебряного века[23]. Библиотекарь Румянцевского музея, эксцентричный затворник и неутомимый мыслитель Федоров преодолел позитивизм, доведя его до логического конца: понимание «общей задачи» человечества как упорядочивания природы и космоса в итоге привело его к религиозному видению всеобщего воскресения[24].

Коль скоро речь идет о Серебряном веке, особое место в этом ряду принадлежит Владимиру Соловьеву. Опираясь на несколько туманный антирационализм своих предшественников из числа романтиков и славянофилов, Соловьев повел полномасштабную атаку на западный позитивизм и рационализм еще в 1870-е годы. В итоге он построил откровенно метафизическую философскую систему, краеугольными камнями которой стали целостность и органичность. В восприятии Серебряного века Соловьев выступал во множестве разных измерений; писатели и философы изучали его философию любви, его концепцию искусства как теургии, его увлечение идеей вселенской церкви, его апокалиптические диалоги и даже его юмористические стихи. Мне, однако, представляется особенно важным один из аспектов его мысли, а именно новая постановка проблемы отношения субъекта и объекта, вопрос, бывший предметом дискуссий у средневековых христианских философов и с новой силой подхваченный романтиками. Поиску пути между «стерильным идеализмом» и «вульгарным материализмом», той точки пересечения, в которой субъект и объект существовали бы в постоянном взаимодействии у Соловьева, суждено было стать важнейшим вопросом для целого поколения русских философов, которые подхватили эту очень старую проблему и сделали ее ключевым пунктом самобытной русской философской традиции. В этом отношении Соловьев, как никакой другой мыслитель, ответствен за создание жизнеспособной и оригинальной русской философии, определившей направление в русле которого с неизбежностью двигались последующие мыслители[25].

Всех четверых – Соловьева, Толстого, Достоевского, Федорова – объединяло всепоглощающее стремление к постановке проблем морали, метафизики и религии. Эти проблемы сознательно игнорировались «прогрессивной интеллигенцией» на протяжении всей последней части XIX века, до тех пор, пока в начале 1900-х годов последующее поколение не «натолкнулось» на них в творчестве этих писателей. Теперь их мощные аргументы попали на благодатную почву; во многих случаях мысль Серебряного века представляла собой прямое продолжение и развитие идей четырех титанов 1880-х годов.

Обращаясь к самому Серебряному веку – комплексу идей, литературы, искусства, философии и политики первых двух десятилетий XX века, – приходится признать, что непросто его описать вкратце[26]. Творцы Серебряного века с одинаковой интенсивностью впитывали идеи не только Соловьева и Достоевского, но и Фридриха Ницше, Карла Маркса и Зигмунда Фрейда, Эрнста Маха и Рихарда Авенариуса, Фердинанда де Соссюра, Анри Бергсона, Георга Зиммеля, Эрнста Геккеля, Генриха Риккерта, Эмиля Верхарна и Макса Вебера. Символизм, который доминировал в поэзии и живописи 1900-х годов, в 1910-е уступил место множеству поэтических и художественных школ – акмеизму, кларизму, футуризму, кубизму, лучизму, имажизму, конструктивизму и многим другим. Второе десятилетие века стало свидетелем не только расцвета религиозной философии, но и рождения русского формализма с его литературно-лингвистическими экспериментами, а также формирования энергичных иконоборческих воззрений русского авангарда. Тем временем элита начала века увлекалась экспериментами с браком втроем и гомосексуализмом и вкладывала в устройство собственной жизни столько же творческих усилий и вдохновения, сколько и в создание литературных текстов или нанесение красок на холст. Сложно отыскать закономерности в этом мозаичном, постоянно меняющемся мире, и еще более сложно охватить все его многообразие.

Тем не менее мне бы хотелось предложить интерпретацию Серебряного века как двух параллельных, иногда пересекающихся процессов дифференциации и диверсификации – одного в области культуры, другого – в среде интеллигенции, этой специфической общественной группы XIX столетия. В 1870-е годы история русской культуры и история интеллигенции шли рука об руку, объединенные общей темой «народа». Монолитная природа русского народничества 1870-х годов подтолкнула одного наблюдателя к заключению, что Россией правили сразу два самодержавных режима – один правительственный, а другой леворадикальный. Это утверждение можно счесть поэтическим преувеличением, но поэты, философы и композиторы, которые не были причастны к «гражданственному» направлению в искусстве и литературе эпохи (такие как Афанасий Фет и молодой Владимир Соловьев), и вправду считались белыми воронами или реакционерами, или попросту не стоящими внимания[27]. К 1890-1900-м годам в радикальных умонастроениях интеллигенции, которые, по мнению многих историков, открыли прямой путь к революции[28], произошли перемены. С одной стороны, русская культура обрела множество новых тем, с другой – интеллигенция Серебряного века, как мне кажется, стала очень разнородной, включив в себя людей разного социального происхождения и весьма далеких идеологических воззрений.

Рассматривая весь этот период в целом, я думаю, что можно выделить четыре общие линии или направления, по которым шло развитие русской культуры на протяжении двух десятков лет после деклараций Мережковского и появления «Мира искусства». Первое из этих направлений определяется обликом, в котором внешнему миру предстал Серебряный век: это был утонченный эстетизм, появившийся на европейских театральных сценах в 1909 году под именем Ballets russes Дягилева[29]. Балет лишь экспортировал на парижскую сцену яркие образы, знакомые русским читателям и посетителям музеев благодаря космополитической направленности иллюстрированных журналов («Весы», «Золотое руно», «Аполлон» и др.) и художественных выставок под такими оригинальными названиями, как «Голубая роза», «Бубновый валет», «Ослиный хвост». Нежные голубые и зеленые тона полотен Михаила Врубеля, лазурные закаты в стихах Бальмонта и Брюсова, задумчивые мелодии «Сказок» Николая Метнера пришли на смену гражданственным мотивам, которые разрабатывались предшествующим поколением. Художники, поэты и композиторы вызывали к жизни таинственные, воображаемые миры. Художники по костюмам, популярные романисты и философы обратились к эротическим мотивам, а поэты слагали гимны во славу «Вечной Женственности» и рассуждали о союзе мужского и женского начала, «Логоса» и «Софии», провозглашенном Соловьевым. Андрей Белый экспериментировал с границей, разделяющей поэзию и прозу, а Вячеслав Иванов облек в слова острое стремление символизма проникнуть в суть вещей