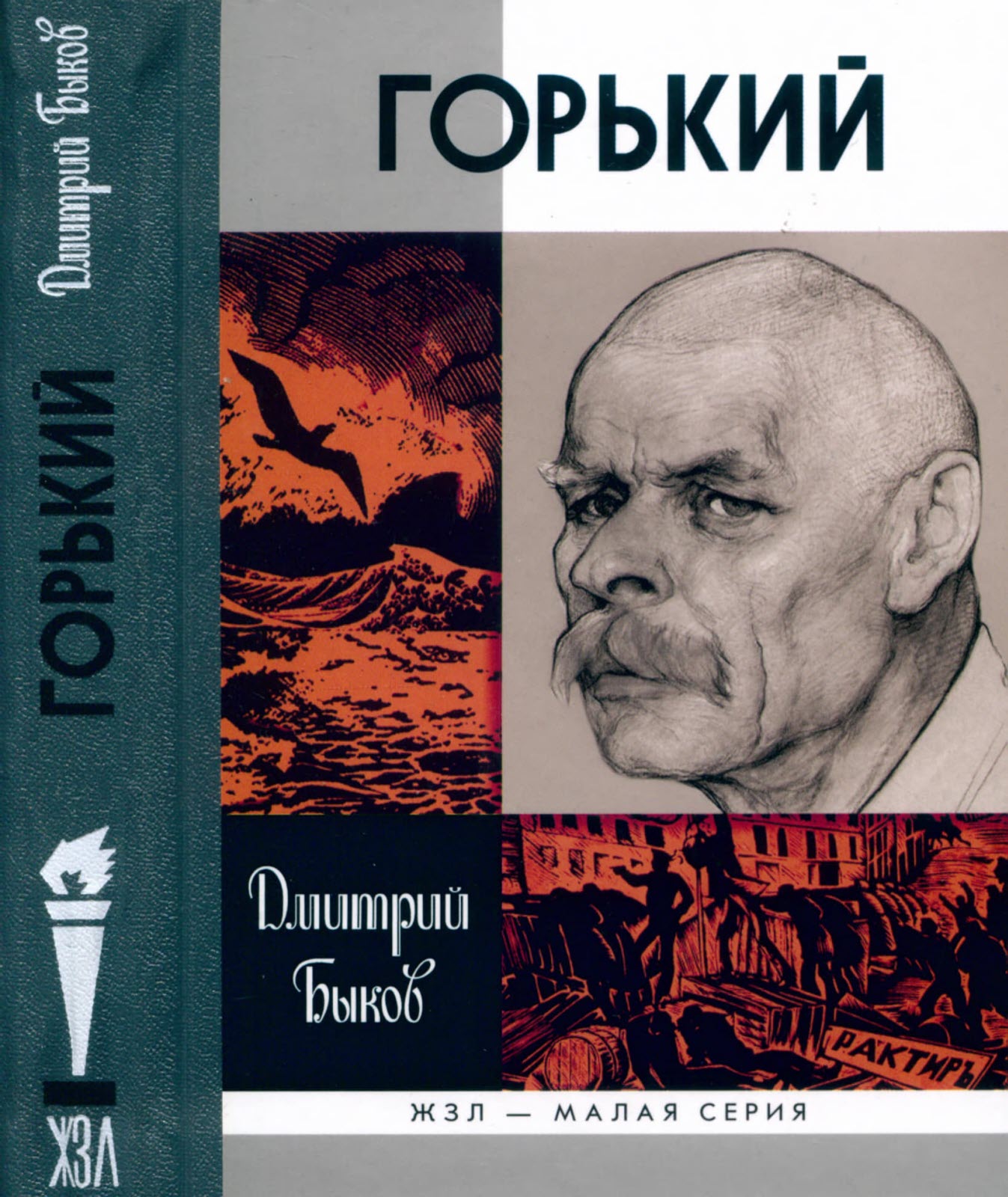

Горький - Дмитрий Львович Быков

Помощь проекту

Горький читать книгу онлайн

Наиболее любопытен в ней именно образ вредителя Сомова — это завершение важной линии горьковского творчества. У нашего правоверного ницшеанца встречаются два типа сильных личностей, намеченных, как мы говорили, еще в «Старухе Изергиль»: это Данко, жертвующий собою для людей, и Ларра, людей презирающий. Ницшеанство бывает хорошее и плохое. Когда герой-одиночка спасает людей, творит шедевры, испытывает любовную страсть — он вызывает авторское восхищение; когда он высокомерен и на каждом шагу самоутверждается, полагая всех прочих мыслящим тростником, — автор его решительно осуждает и всячески отмежевывается. Сомов — как раз ницшеанец второго типа, презирающий людей (заметим, что ницшеанцы-убийцы, ницшеанцы-безумцы у Горького чаще всего интеллигенты, а положительные сверхчеловеки — обычно либо босяки, либо, в позднейшую эпоху, большевики). Сомов сделался вредителем не только из-за обиды на советскую власть — это скорее мотив его матери Анны, жалеющей о старых временах; Сомов руководствуется не личной местью, не политикой, не эстетическим отвращением к советским манерам и вкусам, а чрезмерной, гипертрофированной жаждой славы и самоутверждения. Ему кажется, что он прозябает; нет истинного дела, подлинного дерзания. Он становится вредителем потому, что это единственный доступный ему способ подняться над массой, — но масса устами старых рабочих Крыжова и Дроздова разоблачает вредителя и спасает завод. Образ человека, испытывающего границы собственной власти и тщетно пытающегося расслышать окрик собственной совести, — для Горького опять же не нов: стоит вспомнить провокатора из рассказа «Карамора». Сомов — персонаж, которому тщеславие и жажда самоутверждения заменили совесть; жена Лидия обзывает его фашистом, потому что фашизм, в понимании Горького, как раз и начинается с высокомерия. Внутренне эта концепция очень стройна, и единственный ее порок в том, что с действительностью она не имела ничего общего: Сомов — персонаж вымышленный, умозрительный. Демонический Сомов — горьковская, не особенно удачная попытка оправдать для себя показательные процессы, выдумать мотивацию для вредителя; поскольку никакого вредителя не было в природе, если не считать вредительницей советскую власть, — художественная убедительность драмы оказалась на нуле: несмотря на дружные восторги слушателей, главным образом из семейного и дружеского круга, — Горький от публикации и постановки «Сомова и других» отказался. Это делает честь его интуиции — не то до «Чужой тени» Константина Симонова на советской сцене могла бы появиться пьеса о вредителях, считающих себя недооцененными, и отважных, но вежливых чекистах, обещающих немедленно разобраться что к чему.

13

Однако агитационная деятельность Горького, разумеется, далеко не ограничивалась театром. Никогда в жизни не было у него такого объема оргработы, как в СССР в тридцатые годы, особенно сразу после окончательного (в 1932-м) переезда в Союз Советов. Больше всего он носился с двумя своими навязчивыми идеями: первая — книжные серии, в которых пролетариату излагали бы в доходчивом виде историю мировой культуры, русской революции, фабрик и заводов (последняя инициатива — самая необъяснимая: кому нужна история фабрик и заводов? Кто будет о ней читать, особенно если работает на этих заводах и фабриках?!). Коллективный писательский подряд необходимо было внедрять, по мысли Горького, хотя бы потому, что на внедрении коллективного труда стояла вся советская мифология, сельское хозяйство подверглось коллективизации, так пора и литературу коллективизировать, как он уже пытался когда-то в «Знании»! Привлечь лучших, раздать задания, разбить историю на главы, каждому вручить по главе — знай пиши! Такой опыт уже был в «Сатириконе», и вполне удачный, но тут-то все было всерьез! Преимущество у такого образа действий было ровно одно: писателю давали заработать. Но необходимость знакомиться с фабрично-заводскими архивами, выслушивать рассказы пролетариев, описывать жизнь удалых купцов, талантливых, но исторически обреченных… Реконструировать историю большевистской агитации на фабриках, перелистывать ломкие желтые страницы большевистской прессы, подгонять стилистику под слезливо-пафосную «Мать»… О, как все это вязло в зубах, как невозможно было ни писать, ни читать эту фабрично-заводскую историю! А ведь талантливые люди мучились, смертельно больной Ватинов ездил на фабрику, производящую электрические лампочки, Мария Шкапская описывала историю ивановского текстиля — Горький умер, серия прекратилась, рукопись так и осталась ненапечатанной…

Были у него и более удачные проекты — «Библиотека поэта», существующая поныне; «Жизнь замечательных людей» (тоже процветающая); «История молодого человека»… Он же придумал издательство «Academia» — новую, усовершенствованную версию «Всемирной литературы»… Все тот же коллективный писательский труд породил и лично Горьким задуманную и отредактированную книгу о строительстве Беломорско-Балтийского канала — первой стройки социализма, на которой использовался исключительно труд заключенных. Причем уголовные и политические составляли уже примерно равные доли — шел 1933 год. Сам Горький, посетив строительство в составе возглавляемой им группы лояльных литераторов, обратился к чекистам с нежными словами: «Черти драповые, вы сами не понимаете, какое великое дело тут делаете!» И прослезился — он это хорошо умел.

Книга вышла в свет 20 января 1934 года и была посвящена только что открывшемуся XVII съезду партии — впоследствии он получил название «Съезд победителей»; две трети этих победителей были потом репрессированы — за то, что Киров на съезде чуть не обогнал Сталина по числу голосов при избрании генсека. Соредакторами книги были Горький, а также низвергнутый, но еще не репрессированный вождь РАППа Леопольд Авербах; с чекистской стороны проект курировал начальник строительства Беломорканала Семен Фирин. Писателей собрали около тридцати человек, некоторые — как Булгаков — отклонили приглашение. Приняли его Алексей Толстой, Николай Погодин, Виктор Шкловский, Михаил Зощенко, Александр Авдеенко, Всеволод Иванов, Бруно Ясенский, Вера Инбер… Просился и Андрей Платонов — видимо, не столько ради легализации своего положения в литературе, сколько ради действительно уникального материала, который можно было в этой поездке увидеть; его не пустили. Интересно, что книга эта была в 1937 году запрещена — двое из соредакторов были арестованы, а третий умер. Но в 1934 году она выглядела воплощением горьковской мечты — коллективный