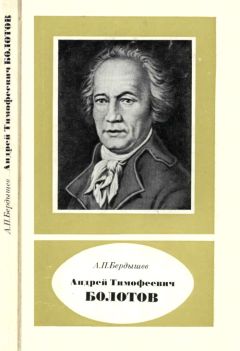

Александр Бердышев - Андрей Тимофеевич Болотов - выдающийся деятель науки и культуры 1738—1833

Помощь проекту

Андрей Тимофеевич Болотов - выдающийся деятель науки и культуры 1738—1833 читать книгу онлайн

Само по себе письмо при всех его внутренних противоречиях не вызвало бы у меня желание вступить к дискуссию, если бы оно не шло вразрез с тем огромным фактическим материалом,' который имеется, если можно так выразиться, на противоположной стороне системы Раменский—Болотов, т. е. в архивах Болотова. Причем если на одной стороне (Раменский) — только копия единственного документа, то на второй (Болотов) — множество подлинных материалов, и в первую очередь его дневники и опубликованные на их основе знаменитые записки «Жизнь и приключения Андрея Болотова».

Как известно, Андрей Тимофеевич в течение всей своей жизни вел подробные записи всего сделанного им и произошедшего в его жизни. Не оставлял он без внимания ни одного нового знакомства, особенно если человек был духовно близок ему и научные интересы их совпадали. О всех таких людях мы находим довольно подробные упоминания в «Записках». Так же обстоятельно фиксировал Андрей Тимофеевич все свои поездки за пределы Дворянинова и Богородицка.

И вот, зная этот биографический фон, попробуйте объяснить: почему Болотов ни разу в своих дневниках и «Записках» не назвал фамилии Раменского, Радищева, Петрова, Шварца, Юрьева, почему он не описал, как это делал в отношении всех других своих поездок за пределы постоянного местожительства, посещение Мологина и Немцова? Хотя в письме Раменскому, которое фигурирует в Акте, все упоминаемые в нем люди аттестуются как близкие Андрею Тимофеевичу.

В самом деле, уже в первых строчках письма Болотов огорчается перерывом в «дружеской переписке» с адресатом — А. Д. Раменским. Обратите внимание: речь идет не об единичном письме, а о переписке. Кроме того, Болотов обнаружил свою оплошность, «просматривая записи протекших времен своих», т. е., по- видимому, встретил запись, касающуюся А. Д. Раменского. Почему же ее пет в действительности?

О посещении его Н. И. Новиковым А. Т. Болотов рассказывает в своих «Записках» довольно подробно. Но содержание разговора при той встрече по «Запискам» совершенно непохоже на то, о котором говорится в письме. Такое расхождение в описании одного и того же события не свойственно Андрею Тимофеевичу.

Далее. В письме И. Г. Шварц упоминается со словами «наш друг». Но каждому, кто знаком с деятельностью Шварца, очевидно, что это явное недоразумение, Шварц не мог быть другом Болотова по той простой причине, что являлся одним из руководителей масонского общества, а Болотов как огня боялся близости с масонами. Эта боязнь, как известно, пробежала «черной кошкой» между Болотовым и Новиковым, помешав их более тесному сближению. И если дружеские отношения с Новиковым поддерживались на деловой основе, благодаря совместной работе по изданию «Экономического магазина», то о дружбе со Шварцем не могло быть и речи.

Противоречат идеологии и морали Болотова его высказывания в письме о А. Н. Радищеве. Убежденный монархист и апологет крепостного права, вряд ли пошел бы он на такое сближение с вольнодумцем, чтобы ради этого совершить специальную поездку в другую губернию. Есть и еще одно свидетельство тому, что Радищева в числе близких Болотову людей не было. В «Памятнике протекших времен» (1875. Ч. II С. 28) есть параграф «Государь освобождает некоторых важных заключенных», в котором Болотов, рассказывая о распоряжении Павла освободить политических заключенных, ведет речь о Н. И. Новикове, но ни одним словом не упоминает Радищева. Редактор издания вынужден был сопроводить текст Болотова следующим примечанием: «Между прочим — Радищева, сосланного в Сибирь за издание своего Путешествия из Петербурга в Москву».

В письме А. Т. Болотов просит А. Д. Раменского передать привет хозяину Мологина А. М. Юрьеву, упоминая о знакомстве с ним еще по петербургскому периоду своей жизни. Между тем ни в одном из биографических документов сведений об этом знакомстве не имеется.

Таким образом, содержание письма А. Т. Болотова А. Д. Раменскому, зафиксированного в Акте, не подтверждается довольно обширным биографическим материалом Болотова, как опубликованным, так и рукописным. Тем самым мы обязаны отвергнуть его подлинность. Поскольку экспертиза установила подлинность Акта, следовательно, в подлинности должно быть отказано самому письму. Каким образом в архиве Раменских оказался этот удивительный документ, кто его автор, какие цели преследовались при его написании — этого, по-видимому, никто никогда не узнает. С утратой архива Раменских исчезла и возможность раскрытия гайпы.

Строгая же историческая паука должна признать:

1. Знакомства и переписки А. Т. Болотова с А. Д. Раменским не было, так же как не было и его посещения Мологина в Тверской губернии.

2. Не имели место также знакомство Болотова с А. Н. Радищевым и поездка его в Немцово Калужской губернии.

3. И. Г. Шварц не был не только другом А. Т. Болотова, но и его знакомым.

Дорожить прошлым

Оценивая положительно все работы по восстановлению незаслуженно забытого имени А. Т. Болотова, с горечью приходится констатировать, что сделанного еще явно недостаточно. Публикации о Болотове пока что не производят должного действия, они существуют как бы сами по себе, не вынуждая авторов учебных пособий и монументальных работ по биологии и агрономии при изложении материала обращаться к наследию замечательного ученого. По-прежнему, вспоминая прошлое, многие авторы забывают рассказать о мыслях и научных исследованиях А. Т. Болотова, предпочитая привести побольше иностранных фамилий, что как будто бы свидетельствует о их более высокой эрудиции.

Приведем лишь несколько примеров. Каждый из трех томов «Помологии» Л. П. Симиренко[17 Симиренко Л. П. Помология. Киев: Акад. с.-х. наук, 1961. Т. 1; 1962. Т. 2; 1963. Т. 3.] снабжен солидным списком ученых, имена которых упоминаются в тексте. И вот в этом обилии имен не нашлось места А. Т. Болотову, хотя его можно по праву считать отцом помологии. Его замечательный многолетний труд[18 Болотов А. Т. Избр. соч. М.: МОИП, 1952. С. 241—277.] был создан за несколько лет до выхода в свет (1799) помологической системы немецкого ученого Диля, который официально считается основателем помологии.

Хороший сборник под названием «Картофель»[19 Картофель. М.: Колос, 1970. 376 с.], в отличие от других изданий подобного рода, содержит довольно обширный исторический раздел, в частности историю распространения картофеля в России. В нем рассказывается даже о малоизвестном наставлении Медицинской коллегии по возделыванию картофеля, уже упоминавшемся нами. Но в книге нет ни одной строки о работах А. Т. Болотова по картофелю. А ведь биологическая сторона размножения, выращивания и использования этой культуры в те времена в основном была разработана именно им.

Московский университет сделал полезное дело, издав многотомный труд по физиологии сельскохозяйственных растений. Десятый том посвящен плодовым растениям. В статье А. С. Кружилина[20 Физиология сельскохозяйственных растений. М.: Изд-во МГУ, 1968. Т. 10. С. 82—99.] довольно подробно рассматривается проблема совместимости и несовместимости тканей в процессе прививки и роль биохимического состава растений. Автор оперирует лишь данными исследований 40—60-х годов нашего столетия. Между тем у А. Т. Болотова есть интереснейшая работа «О неспособности сладких яблонь принимать прививку», где впервые в истории науки описывался факт несовместимости тканей при прививке и указывалась причина этого явления (содержание сахара в соке растений). Вероятно, А. С. Кружилину следовало бы рассказать об этой работе.

Если авторы и обращаются к научному наследию А. Т. Болотова, то зачастую делают это неряшливо. Например, в учебнике «Земледелие» [21 Воробьев С. А., Выров Д. И., Тыликов А. М. Земледелие. М.: Колос, 1977. 480 с.] есть ссылка на его работу по обоснованию выгонной системы земледелия. Но в списке литературы название статьи и издательство сборника указаны неверно.

Рассматривая проблему восстановления имени А. Т. Болотова в истории отечественной науки, нельзя не коснуться проблемы истории сельскохозяйственной науки вообще. Сельское хозяйство — одно из древнейших занятий человечества. За длительные годы своего существования оно накопило богатейший опыт по возделыванию растений. Еще не зная существа многих биологических закономерностей, древние земледельцы создали такие замечательные сельскохозяйственные растения, как пшеница, кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник, капуста, огурцы, морковь, яблоня, груша и др. Из поколения в поколение безвестные селекционеры улучшали сорта растений, и в результате их работы мы получили такие шедевры народной селекции, как прославленные на весь мир сорта мягкой и твердой пшеницы, псковские льны, кряжевые ярославские клевера, яблоко-антоновку, владимирскую вишню и др. К сожалению, многие из этих шедевров уже исчезли: одни в силу естественных причин, другие — в результате пренебрежительного отношения к прошлому.