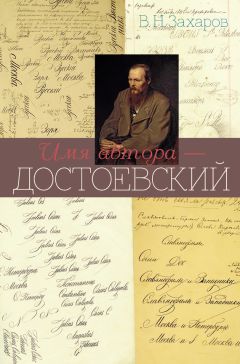

Владимир Захаров - Имя автора – Достоевский

Помощь проекту

Имя автора – Достоевский читать книгу онлайн

Это и рецидивы прежней школьной концепции творчества Достоевского, согласно которой писатель – всего лишь защитник «бедных людей», «униженных и оскорбленных», обличавший «мерзости жизни».

Это и многочисленные, не преходящие и сегодня рассуждения о «достоевщине». Чего стоит, например, аллилуйя «достоевщине», вдохновенно пропетая Ю. Ф. Карякиным:

«Достоевский и сегодня помогает будить их совесть, но Достоевский же содействует появлению истериков и ренегатов: в нем есть нечто такое, что притупляет социальную остроту его произведений, что не возвышает, а принижает человека и что является ныне, как никогда, опасным, – “достоевщина”. <…> Его метко называли то жестоким талантом, то злым гением. Вера в человека и полнейшее его развенчание; бунт и смирение; стремление немедленно, сию секунду помочь чем-то народу, а вместо этого – откладывание помощи до второго пришествия Христа; использование истины социализма (т. е. прежде всего его критики капиталистического строя) и одновременно – повторение буржуазной и царистской лжи о социализме как “повсеместном грабеже”; благородные призывы к братству всех народов и отвратительная проповедь шовинизма, противопоставление России, Востока – Западу, плюс религиозная нетерпимость; христианство – то как антитеза социализму, то как его осуществление (своеобразный христианский социализм); мечта о достижении рая на земле и апокалипсические видения; церковник и атеист; человек “со святым и преступным ликом” (Т. Манн); “натура о двух безднах” – таков действительный Достоевский. Правда и ложь здесь не механически сосуществуют, а именно спутаны, слиты, сплавлены» (Карякин 1963, 40–41).

А вот и вывод:

«“Достоевщина” – это не само внимание к миру “двойника”, “ подпольного человека”, “ мерзавца”. Дело здесь не в объекте изучения, а в его понимании, в его оценке. “Достоевщина” – это культ страдания, наслаждение им, это юродство, лживая мысль о том, что все люди – “из подполья”, что все они, если покопаться, – “дрянь”, это – смакование уродства и подлости, это – больная совесть человека, утешающегося тем, что якобы вообще нет людей с чистой совестью, это – ковыряние ран и посыпание их солью вместо излечения, это – болезненная тяга к изображению больных сторон жизни. “Достоевщина” у Достоевского проявляется так же, как психическая болезнь у психиатра» (Карякин 1963, 40–41).

Конечно, позже Ю. Ф. Карякин остерегся бы этих слов и вряд ли написал, как тогда: «Разве “Майн кампф” не вариант записок “человека из подполья”? Разве Освенцим не реализация его идеалов?» (Карякин 1963, 34) – хотя свою книгу «Достоевский и канун XXI века» он начал с признания, что работа над этой статьей стала «одним из самых счастливых воспоминаний» (Карякин 1989, 40–41; сюжет повторен в мемуарной книге автора: Карякин 2007, 48; ср. 46–48), а по поводу «достоевщины» сказал, что испытывает один из «пунктов беспокойства», «стыднее всех, и даже (? – В. З.) до сих пор» (Там же), но «беспокойство» – явно не то слово. Стоит лишь добавить, что эта незаурядная журналистская статья вскоре вошла в «историю» – стала VIII главой в III томе академической «Истории философии в СССР» (Карякин 1968, 342–362), что, впрочем, характеризовало уровень этого труда, но не изучение философии Достоевского.

Это и попытка Б. И. Бурсова придать оценочному термину приличный вид:

«“Достоевщина” стала у нас почти бранным словом, а между тем какой же это Достоевский без “достоевщины”?» (Бурсов 1979, 21).

Это и его скандальное провозглашение Достоевского «опасным гением», и «страховская» концепция его книги «Личность Достоевского» (1969–1973).

Внедренный в политическое сознание читателей «синдром Достоевского» вызвал известное «письмо полковников» в ЦК КПСС, задержал выход ряда томов и изменил план Полного собрания сочинений писателя.

Примерам «несть числа», и любой из приведенных и неприведенных – в конечном счете случаен[2].

Конечно, «синдром Достоевского» – по преимуществу политическая болезнь нашего общества, но не следует упрощать проблему и сводить ее только к политическим аспектам. Гораздо интереснее эстетическое выражение нелюбви к Достоевскому, которая значительно глубже укоренилась в современном и российском, и западном общественном сознании. К тому же это редко «головная» болезнь. Эстетическое неприятие изначально для многих (если не всех) хулителей гения, и их политические наветы – как правило, производное нелюбви и ее «оправдание».

Эстетическое неприятие Достоевского зачастую имеет и ярко выраженный гносеологический аспект: не нравится, потому что не понимают (впрочем, субъективно это может выглядеть и так: не нравится то, что не понимают).

Вот, к примеру, нетипичные «головные» и многословные «Тезисы против Достоевского» Г. Ландау. Их немного, хотя комментарий к ним пространен. Первый тезис: «Судьба человека и человечества, пребывающего во зле и страданиях», – основополагающая тема творчества Достоевского, но «не единственная, не исчерпывающая тема человеческой судьбы» (Ландау 1932; 145, 14 6). Второй: идея творчества чужда Достоевскому (Там же, 149; ср.: 146–150). Третий: «Максимализм Достоевского одинаково отрицает и цивилизацию, и культуру» (Там же, 153). Следующий вердикт: «Он Бога не видит; Бог для него смутный вывод из смутной максимальной требовательности» (Там же, 159). Далее: Достоевский «не видит и самой полноты человеческого зла и страданий» (Там же, 153); «почувствовав неизгладимость страданий и зла – Достоевский не почувствовал неизгладимости радости и добра, их самозаконности» (Там же, 163). Вывод: «Судьба человека, его трагедия и поиски разрешения остались искаженными в творчестве Достоевского. Гипнотизирующая сила его взвинченного и одностороннего гения превращает эту искаженность в великую духовную опасность» (Там же). На этом сомнительном постулате Г. Ландау поставил точку.

Для того чтобы так опровергать Достоевского, нужно не читать или не воспринимать прочитанное. За этими претензиями нет Достоевского, его слова и творчества, а есть «бой» критика «с собственной тенью» – полемическое опровержение собственных представлений. Разве Достоевский пристрастен лишь к злу и страданиям? чужд радости и добру? исказил «судьбу человека, его трагедию»? чужд идее творчества? антикультурен? Чтобы раскрыть несостоятельность этих безапелляционных суждений, достаточно лишь изменить их тон с утвердительного на вопросительный.

Впрочем, беспочвенность голословных обвинений Достоевского иногда пытаются прикрыть риторическими вопросами, как это сделал в свое время Ю. Айхенвальд:

«Разве можно так нецеломудренно выворачивать чью бы то ни было душу? И в том, кто, не щадя стыда и наготы своего брата, осмеливается на это, разве можно провести границу между его любовью и его злобой? И вообще, простит ли человечество Достоевскому то, что он так осквернил человека?..» (Айхенвальд 1907, 170).

За этим нагнетанием риторических фигур ровным счетом ничего не стоит, кроме скрытого голословного утверждения, что Достоевский «осквернил человека».

Антипатия к Достоевскому может выражаться по-разному. Если для одних он – только «плохой» писатель, то другие охотно верят сплетням, что Достоевский – «плохой» человек, третьим неприятны его герои, которых до сих пор отождествляют с автором, хотя давно известно, что автор и герои – разные субъекты текста Достоевского.

Один из уникальных образчиков эстетической брезгливости – пассаж о Достоевском в «Лекциях о русской литературе» В. Набокова, для которого Достоевский «отнюдь не великий писатель, а довольно посредственный», «банальностями» которого могут восхищаться лишь «средние читатели». Так, Набоков считает «низкопробным литературным трюком», когда в «Преступлении и Наказании» убийца и блудница читают Священное Писание (Nabokov 1981, 98; Набоков 1990). Упрекая героев Достоевского за патологичность, Набоков вполне по-горьковски защищает «нормального» человека. Ср. у Горького: «…человек – не “дикое и злое животное” и он гораздо проще, милее, чем его выдумывают российские мудрецы» (Горький, 24; 155).

Горьковская концепция Достоевского отозвалась и в «ошибочном», по оценке И. Бродского, суждении чешского драматурга Милана Кундеры о Достоевском. Эта примечательная полемика на литературные и политические темы «августа 1968 года» произошла в 1985 г. на страницах «The New York Times Book Review» (Brodsky 1985, 31, 33–34).

В заметках «О “карамазовщине”» М. Горький писал о Достоевском:

«Он изумительно глубоко почувствовал, понял и с наслаждением изобразил две болезни, воспитанные в русском человеке его уродливой историей, тяжкой и обидной жизнью: садическую жестокость во всем разочарованного нигилиста и – противоположность ее – мазохизм существа забитого, запуганного, способного наслаждаться своим страданием, не без злорадства однако рисуясь им пред всеми и пред самим собою» (Горький 24; 147).