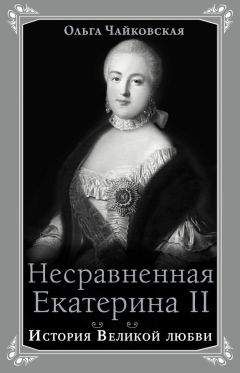

Ольга Чайковская - Несравненная Екатерина II. История Великой любви

Помощь проекту

Несравненная Екатерина II. История Великой любви читать книгу онлайн

«Помню, – пишет она в своих воспоминаниях о детстве, – у меня было несколько споров с моим наставником; из-за них я чуть не попробовала плети. Первый спор был из-за того, что я находила несправедливым, что Тит, Марк Аврелий и все великие мужи древности, притом столь добродетельные, были осуждены на вечные муки, так как не знали Откровения. Я спорила жарко и настойчиво и поддерживала свое мнение против священника: он обосновывал свое мнение на текстах Писания, а я ссылалась только на справедливость. Священник прибег к способу убеждения, которого придерживался святитель Николай: пожаловался Бабет Кардель (камер-фрау Екатерины. – О. Ч.) и хотел, чтобы меня убедила розга. Бабет Кардель не имела разрешения на такого рода доводы; она лишь сказала мне кротко, что неприлично ребенку упорствовать перед почтенным пастором и что мне следовало подчиниться его мнению. Бабет Кардель была реформаткой, а пастор очень убежденным лютеранином». (Вряд ли юный голштинский герцог Ульрих задавался такими проблемами и вел такие горячие религиозные дебаты.)

«Второй спор, – продолжает Екатерина, – вращался около вопроса о том, что предшествовало мирозданию. Он мне говорил – хаос, а я хотела знать, что такое хаос. Никогда я не была довольна тем, что он мне говорил. Наконец мы оба поссорились, и Бабет Кардель была снова призвана на помощь… Признаться, я сохранила на всю жизнь обыкновение уступать только разуму и кротости; на всякий отпор я отвечала отпором». По счастью, от жестокости и категоричности священника девочку защищали. «Сей духовный отец чуть не поверг меня в меланхолию (как мы бы сегодня сказали – в депрессию. – О. Ч.): столько наговорил мне о Страшном суде и о том, как трудно спастись. В течение целой осени каждый вечер на закате дня ходила я плакать к окошку». Сперва этого никто не замечал, потом стали девочку расспрашивать, и когда она наконец призналась в причине своих тревог, у камер-фрау «хватило здравого смысла, чтобы запретить священнику впредь стращать меня такими ужасами».

Невозможно предположить, что вопрос о перемене веры не вставал в семье Ангальт-Цербстской принцессы, когда ее поездка в Россию была решена. Ни у кого не могло быть и тени сомнения, что Елизавета, глава православной церкви, к тому же сама чрезвычайно набожная, не допустит, чтобы российской великой княгиней, а стало быть, и возможной российской императрицей, стала лютеранка. И конечно, вопрос этот был решен до отъезда принцессы в Россию.

В чем состояло наставление принца Христиана Августа? Он разрешал дочери переменить религию только в том случае, если она найдет новую веру согласной с прежней, что совсем не так уж и трудно было сделать: обе религии были христианскими, обе противостояли римскому престолу, папству с его жаждой политической власти, к которой ни лютеранство, ни православие не стремилось. Словом, при желании да еще при помощи опытного богослова не так уж и трудно прийти к заключению, удобному для всех сторон, что между православной и лютеранской церквами всего лишь «внешние обряды различны». А мудрый XVIII век и особенно здравомыслящие его представители большого значения обрядам не придавали. Кстати, если верить Запискам, еще дома полковой священник отца не раз объяснял принцессе, что до первого причастия каждый христианин «может выбирать себе веру, которая ему кажется наиболее убедительной». Так что вряд ли тут можно говорить о духовной трагедии отца и какой-либо ломке, происшедшей в сознании дочери. И о предательстве.

Когда ее крестили, она произнесла Символ веры так правильно и чисто, что придворные плакали, в том числе и сама императрица. А русскому языку юная Екатерина училась со страстью, вскоре смогла по-русски отвечать на вопросы Елизаветы, чем чрезвычайно угодила императрице. Все складывалось наилучшим образом. Маленькая нищая немецкая принцесса (она сама говорит о невероятной скудности гардероба, с которым приехала) стала русской великой княгиней, была окружена почетом, жила в роскоши блестящего двора, она не только сама ходила в соболях, но и ее карета была обита соболем; прежде вовсе не имевшая драгоценностей, теперь она была осыпана бриллиантами. А впереди ее ждала российская корона, та самая, которую ей давно предсказали.

Записки Екатерины хороши, в них ее ум, живость, темперамент, есть в них тонкий психологизм, они согреты мягкой иронией. Им можно доверять (если не считать некоторых тем, в той или иной степени касающихся политики, их легко распознать). Но есть у них и крупный недостаток: они написаны по-французски и тем выпадают из ряда замечательных русских мемуаров с их подчас корявым, но сильным, ярким неповторимым языком – именно тут, в дневниках, записках, воспоминаниях, не видевших печатного станка и на него не рассчитанных (их напечатал XIX век), лежащих в письменных столах и секретерах (а порой и в пыльном ящике на чердаке), созревала будущая великая русская литература.

Второй недостаток екатерининских Записок – общий со всей русской мемуаристикой XVIII века – это их бескрасочность, они черно-белые и тем самым неполно отражают свой век, который, напротив, горел яркими красками (если говорить о мире дворянства, особенно высшего). Это он создал веселую моду белоснежных париков, это он одел мужчин и женщин в сверкающие шелка и бархат с его глубинной красотой, заткал их платья золотыми и серебряными нитями. Это он расписал каминные экраны птицами и цветами, разрисовал веселыми узорами веера и все, что можно было разрисовать – вплоть до атласных жилетов, вплоть до пуговиц на них. Сами жилища знати становились подобием храма искусств. Потолки, как правило, были предоставлены пышным аллегориям – и как весело смотреть на это нагромождение розового и голубого, тающего, на великолепный поток апофеоза с его флотилией облаков, на эти очаровательные фигуры в их свободных поворотах. Тут и Слава, венчающая героев, тут и Виктория, трубящая победу, тут наяды с тритонами, тут и Диана с месяцем во лбу. Все это клубящееся, мчащееся (на колесницах, на дельфинах или в собственном полете), несомненно, отражает XVIII век с его надеждами, с его энергией – он ведь и сам был в полете.

Мемуаристы XVIII века, как и вся его литература, не могли написать портрета человека – но в том-то и состоит наша с вами удача, что этот век, еще сильно отстававший в прозе и поэзии, был очень силен в портретной живописи, художники-портретисты умели уже многое, научились писать лицо человека во всем богатстве его чувств (не только главное в нем – глаза, но и самый их взгляд).

Иван Вишняков написал портрет реальной девочки, дочки генерала. Это девочка елизаветинской эпохи (примерно одного поколения с Екатериной), и при взгляде на ее портрет разом оживают мемуары эпохи (и екатерининские Записки в том числе).