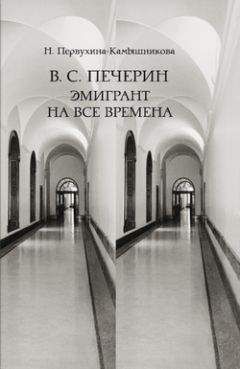

Наталья Первухина-Камышникова - В. С. Печерин: Эмигрант на все времена

Помощь проекту

В. С. Печерин: Эмигрант на все времена читать книгу онлайн

Происхождение, общественное и финансовое положение, уровень образования семьи Печерина и Герцена совершенно несопоставимы. Тем не менее, поражает сходствотех факторов, которые они сочли необходимым выделить как наиболее существенные. Это отношения с отцом, роль матери в семье, остро ощущаемое одиночество, влияние иностранного гувернера, и главное– власть литературы, в непропорционально огромной степени определявшей представление юных героев о мире и о своем в нем месте.

В «Былом и думах» Герцен так расставляет акценты, так выделяет одни и исключает другие детали, что, не отступая от фактической точности, переплавляет черты реальных исторических персонажей и многочисленных современников в художественные образы. У него Чаадаев – революционер, Печерин – живой труп. Герцену было необходимо представить свою жизнь, в частности, детство, таким образом, чтобы показать, каких героических усилий ему стоило преодолеть пороки тепличного воспитания, давящую обстановку дома, в котором все, от матери до слуг, трепетали капризного, язвительно-умного и холодного отца, преодолеть всю гнетущую атмосферу николаевского режима[9].

«Былое и думы», в которых нет вымышленных персонажей и придуманных коллизий, – это не просто блистательно написанные воспоминания, а гигантское письмо, обращенное к современникам, письмо, которое Герцен справедливо считал общественным поступком. Каждое событие личной жизни является в глазах Герцена фактом исторического значения. Представление о себе не только как о действующем лице, а как о герое исторического действия, глубокая уверенность в том, что личная судьба имеет исключительное общественное и историческое значение, было характерно не только для Герцена, но и для многих представителей этого поколения, опьяненного духом романтизма.

Печерин также, не греша против фактической точности, организует свое повествование с учетом того художественного воздействия, которое оно должно иметь на читателя. Он с еще большей, чем Герцен, сосредоточенностью обращается к тем отрицательным элементам среды и воспитания, которые сделали его таким, каков он стал. Много писали о том, насколько значительно начало «Былого и дум», в котором Герцен повествует о своем символическом «участии» в войне с Наполеоном. Он основывает свой рассказ на историях, поведанных его няней, поскольку в дни наполеоновского нашествия он был грудным младенцем, которого французский солдат вырвал из рук у кормилицы, ища спрятанные деньги или бриллианты, но для Герцена важно то, что он «принимал участие в войне», утверждение своего присутствия на исторической сцене (Герцен VIII: 16).

Печерин начинает свои записки тоже с событий 1812 года, но события эти имеют для него другую ценностную шкалу. Герцену важно сделать упор на «отражении истории в человеке» (Герцен X: 9), Печерину – «описать постепенное, медленное, многосложное развитие духа» (РО: 148). Там, где для Герцена на первое место выступает история, для Печерина – психология.

Первая запись, датированная 13 октября 1865 года, представляет собой один коротенький отрывок. В нем фиксируются самые важные для него события 1812 года. Какие же это события?

Русско-турецкая война 1808–1812 годов привела по условиям Бухарестского соглашения к присоединению к России расположенной в устье Дуная крепости Килия. Печерин начинает свои воспоминания этим эпизодом. Стиль этой первой записи довольно резко отличается от всех последующих, удивляя лаконизмом и наглядностью. Нигде в дальнейшем у Печерина не встречается такая по-пушкински «нагая проза»:

Мы вступили в крепость Килию, только что взятую от турок. Отец мой был тогда поручиком Ярославского пехотного полка. Мне было ровно пять лет. Наша квартира была в каком-то турецком доме напротив самых крепостных ворот со стороны Дуная. Там, бывало, с бастиона я смотрю: под стеною течет Дунай и на нем плавают наши два лебедя. За Дунаем на зеленом поле белелась палатка; перед нею сидел турецкий офицер с длинным чубуком; как теперь еще мерещится перед глазами: перед палаткой приходили и уходили солдаты: это был размен пленников (РО: 148).

Самой поразительной особенностью писательской манеры Печерина, о которой будет много говориться дальше, является его стилистическая мимикрия, способность имитировать или, вернее, воссоздавать стиль, характерный для разных русских авторов, в зависимости от эпохи, которую он описывает, от того, какая манера письма наиболее свойственна данному периоду, а также от того конкретного адресата, кому направлено письмо с автобиографическим отрывком.

Первая прочитанная книга – переведенные с немецкого «Сто четыре священные истории Гибнера» (РО: 149) – определила, по утверждению Печерина, всю его внутреннюю жизнь. Описывая потрясающее впечатление, произведенное на него рассказом о смерти Спасителя, в одной фразе Печерин сумел передать основные мотивы всех своих дальнейших поступков, связать воедино побуждения, свойственные не только ему лично, но знакомые многим представителям поколения русских романтиков, созревавших в первой трети XIX века:

Никогда, мне кажется, впоследствии, даже в самые пылкие годы юности, я не испытывал подобного ощущения. Умереть за благо отечества и видеть мать, стоящую у подножия моего креста, – было одно из мечтаний моей юности. Вот как первые впечатления влияют на всю остальную жизнь! (РО: 149).

В освободительных мечтаниях романтического поколения жажда смерти, продиктованная уверенностью в том, что благо отечества требует непременно кровавой жертвы, занимала огромное место, а у Печерина, как видим, первое. Герцен рассказывает, что в юности, представляя себе воображаемый разговор с императором Николаем, он мечтал, что выскажет царю всю суровую правду, подобно маркизу Позе при свидании с королем Филиппом – у Шиллера. Его воображение останавливалось на картинах собственной казни или гибели в сибирских рудниках, возможность же триумфа добра над злом не являлась даже в мечтах. «На сто ладов придумывал я, как буду говорить с Николаем, как он потом отправит меня в рудники, казнит. Странная вещь, что почти все наши грезы оканчивались Сибирью или казнью и почти никогда – торжеством. Неужели это русский склад фантазии или отражение Петербурга с пятью виселицами и каторжной работой на юном поколении?» (Герцен VIII: 84).

Примечательны и самоотождествление с Иисусом Христом и подмена искупительной жертвы Христа хотя неопределенным, но более осязаемым благом отечества. И наконец, мечта о зрителе, осознание театральности исторической мистерии, в главной роли которой каждый юный романтик видел себя. Театральность станет одной из заметных тем мемуаров Печерина, как и Герцена, часто соединяющего сцену и жизнь, обращающегося к метафоре театра в описании значительных эпизодов своей жизни. Непосредственно за описанием пережитого в детстве потрясения от знакомства с историей распятого Христа, Печерин рассказывает о своем театральном дебюте. Офицеры зимовавшей в Килии Дунайской флотилии завели любительский театр, и в роли ребенка в пьесе чрезвычайно модного тогда немецкого драматурга Коцебу на сцене появился маленький Печерин, получивший за выученные слова два калача в награду. И наконец, перечень достопамятных событий двенадцатого года завершается упоминанием пальбы из пушек по случаю известия об изгнании французов из России. Этот одностраничный набросок никак не указывает на желание автора описывать «постепенное, медленное, многосложное развитие духа». Еще менее его заметки будут похожи на «целую историю философии», которая требовалась, по его словам, для того, чтобы «размотать тонкие нежные нити мысли, крепко связанные неумолимой логикой жизни» (РО: 148). Пересказывая свою историю, переплетенную с историей европейской мысли, Печерин обращается к знакомому жанру устной проповеди, передавая ее в форме иллюстраций, примеров; это история в «картинках и диалогах».