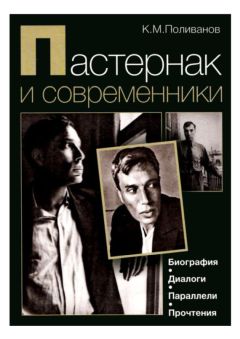

Константин Поливанов - Пастернак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. Прочтения

Помощь проекту

Пастернак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. Прочтения читать книгу онлайн

В сохранившейся стихотворной тетради Живаго не встретилось таких стихотворений. Может быть, стихотворение “Гамлет” относилось к этому разряду?» (часть 15, гл. 11).

«Гамлет» и Александр Блок

Когда Пастернак только еще начинал работать над романом «Доктор Живаго», он так формулировал свой замысел: «Я сейчас пишу роман в прозе о человеке, который составляет некоторую равнодействующую между Блоком и мной (и Маяковским и Есениным, может быть). Он умрет в 1929 году. От него останется книга стихов, составляющая одну из глав второй части» (письмо З. Ф. Руофф, 16 марта 1947 года). И снова через год о том же: «Герой должен будет представлять нечто среднее между мной, Блоком, Есениным и Маяковским, и когда я теперь пишу стихи, я их всегда пишу в тетрадь к этому человеку» (письмо М. П. Громову, 6 апреля 1948 года). Таким образом, стихи из романа, в том числе и «Гамлет», должны были, очевидно, восприниматься Пастернаком как стихи отчасти свои, отчасти блоковские, отчасти есенинские и маяковские. Тема же Гамлета была чрезвычайно существенна в лирике Блока: в 1899 и 1901 годах он написал стихи под одним и тем же названием «Песня Офелии», к Офелии обращено и его стихотворение 1898 года «Есть в дикой роще, у оврага…». С домашним спектаклем, где он сам играл Гамлета, а его будущая жена Л. Д. Менделеева – Офелию, очевидно, связано стихотворение «Мне снилась снова ты, в цветах, на шумной сцене…»:

…Но ты, Офелия, смотрела на Гамлета

Без счастья, без любви, богиня красоты,

А розы сыпались на бедного поэта…

Наконец, в 1914 году появляется стихотворение:

Я Гамлет. Холодеет кровь,

Когда плетет коварство сети,

И в сердце – первая любовь

Жива к единственной на свете.

Тебя, Офелию мою,

Увел далеко жизни холод,

И гибну, принц, в чужом краю

Клинком отравленным заколот.

Мы можем сказать, что Гамлет для Блока был одним из важнейших героев, с которыми он так или иначе сопоставлял свою собственную судьбу. Сохранились и прозаические его заметки о «Гамлете». В 1925 году была опубликована юношеская анкета Блока, где он на вопрос «Чем я хотел бы быть?» ответил: «Артистом императорских театров», на вопрос «Каким образом я желал бы умереть?» – «На сцене и от разрыва сердца», в качестве любимого западноевропейского писателя им назван Шекспир, а первым среди любимых литературных героев – Гамлет. Пастернаку почти наверняка были известны эти ответы, подкрепляющие связь Блока с героем его стихотворения. Кроме того, в 1946 году Пастернак работал над статьей о Блоке, где как раз писал о его «гамлетизме», вызванном положением поэта в драматической исторической обстановке[168] (эта же обстановка окружает и героя пастернаковского романа).

«Гамлет» и традиции русской поэзии

В заметке о «Гамлете» Пастернак подчеркивает значение ритма для содержания драмы: «Ритм Шекспира – первооснова его поэзии. Размер подсказал Шекспиру часть его мыслей, слова его изречений. Ритм лежит в основании шекспировских текстов, а не завершительно обрамляет их <…> Явственнее всего этот ритм в “Гамлете”…»

Это пастернаковское замечание о тексте Шекспира особенно интересно в связи с тем, что по замечанию американского стиховеда Кирилла Тарановского[169], ритмическая форма нашего стихотворения – пятистопный хорей с рифмой ЖМЖМ – связывает его с традицией русской медитативной лирики, восходящей к лермонтовскому «Выхожу один я на дорогу…», за которым последовали Тютчев – «Вот иду я вдоль большой дороги…» и Блок – «Выхожу я в путь, открытый взорам…» («Осенняя воля», 1905). Незадолго до Пастернака к этой традиции обратился Исаковский в своей знаменитой «Катюше». Ритмическое сходство с Лермонтовым позволяет в биноклях на оси увидеть свет звезд, а также связать размышления лирического героя о судьбе и смерти еще и с «Фаталистом», где Печорин также размышляет, глядя на звезды. Но не менее продуктивным для понимания содержательной связи гамлетовского ритма с поэзией предшественников Пастернака нам представляется сопоставление с ранним лермонтовским стихотворением 1832 года, также написанным пятистопным хореем «К*» («Мы случайно сведены судьбою…») 1832 года – «…Я рожден, чтоб целый мир был зритель / Торжества иль гибели моей…» Здесь уже основная тема «Гамлета» – театральная гибель на сцене связывается помимо Блока еще и с сугубо романтическим манифестом о назначении поэта.

Примечания

1

Лазарь Флейшман охарактеризовал Самарина так: «Сгинувший в начале НЭПа старый, да и не очень близкий приятель, с чертами гениальности – согласно Пастернаку, эксцентричности и психической неуравновешенности – согласно показаниям других современников» (Literature, Culture, and Society in the Modern Age. In Honor of Joseph Frank. Part 2 / ed. by L. Fleishman. Stanford, 1992. P. 116–117).

2

Детские годы в родительском доме описаны младшей сестрой Дмитрия Марией – в замужестве Мансуровой (1893–1976) (Мансурова М. Воспоминания // Новый журнал. 1991. Вып. 184–185. С. 358–393).

3

РГАЛИ. Ф. 503 (Трубецкие). On. 1. Ед. хр. 99. Л. 14.

4

РГАЛИ. Ф. 503 (Трубецкие). On. 1. Ед. хр. 99. Л. 28.

5

РГАЛИ. Ф. 503 (Трубецкие). On. 1. Ед. хр. 99. Л. 29.

6

РГАЛИ. Ф. 503 (Трубецкие). On. 1. Ед. хр. 99. Л. 31.

7

РГАЛИ. Ф. 503 (Трубецкие). On. 1. Ед. хр.92.

8

РГАЛИ. Ф. 503 (Трубецкие). On. 1. Ед. хр. 63. Л. 14.

9

РГАЛИ. Ф. 503 (Трубецкие). On. 1. Ед. хр. 90. Л. 60 об.

10

Вероятно, речь идет о книге «Мозг и душа. Критика материализма и очерки современных учений о душе профессора Г. И. Челпанова» (1-е изд. СПб., 1900). Теория Беркли разбирается в ней в 11-й лекции. Впрочем, возможно, имеется в виду и книга Челпанова «Введение в философию» (1-е изд. Киев, 1905). Любопытно, что уже в 1912 году экзамен Челпанову оставался одним из последних препятствий для завершения Самариным университетского курса.

11

Это замечание позволяет датировать письмо – Вторая Государственная Дума была распущена Столыпиным 3 июня 1907 года. См.: Письма Д. Самарина Н. Трубецкому. ОПИ ГИМ. Ф. 98 (Трубецкие). Ед. хр. 1. Л. 1–2.

12

РГАЛИ. Ф. 503. On. 1. Ед. хр. 99. Л. 50.

13

Смолицкий В. Г. Два года из жизни Бориса Пастернака (1905–1906). Новые материалы по истории русской литературы: сб. науч. тр. (Гос. лит. музей) / отв. ред. Н. В. Шахалова. М., 1994. С. 108.

14

Пастернак Е. Б., Пастернак Е. В. Указ. Соч. С. 39.