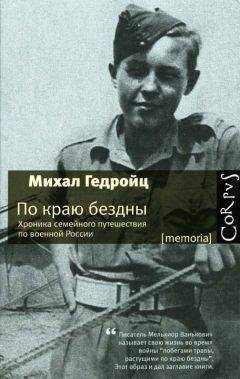

Михал Гедройц - По краю бездны. Хроника семейного путешествия по военной России

Помощь проекту

По краю бездны. Хроника семейного путешествия по военной России читать книгу онлайн

Литературным прообразом этого события — казнью крестьянина-философа Платона Каратаева при отступлении от Москвы в «Войне и мире» — мы обязаны перу Льва Толстого. Но есть одно различие: отец принял смерть, можно даже сказать, избрал ее, потому что хотел спасти своих товарищей-заключенных. Его последний акт личного мужества стал актом самопожертвования.

В начале 1960-х годов я поставил памятник отцу в нашем семейном мавзолее на кладбище Повонзки в Варшаве. Поскольку Польская Народная республика была зависима от Советского Союза, мемориал на Повонзках должен был быть лаконичным. Мемориальная доска с более подробной надписью была открыта в здании польского парламента в 1999 году в память о сенаторах Второй республики, погибших во время Второй мировой войны. Среди них имя моего отца. В 2002 году мой сын Мико поставил крест в память своего деда около белорусского города Игумена, где был убит Тадеуш Гедройц.

* * *В этом повествовании часто упоминается имя генерала Андерса. Без него наша семья и еще 120 тысяч поляков, сосланных в советскую Россию, несомненно, погибли бы. Он был выдающимся генералом и незаменимым вождем для людей, попавших в беду. В то время как их «половина Европы» была в Ялте отдана Советскому Союзу, он сплотил вокруг себя армию и продолжал бороться. Его действия подкреплялись верой — как оказалось, ошибочной — в то, что война между Западом и Советским Союзом неизбежна.

Кроме того, Андерс оставался лидером общества, оказывавшего поддержку гражданскому населению, спасенному им от советской власти. В 1945 году Черчилль выразил желание посвятить его в почетные рыцари. Этот приказ был аннулирован новым лейбористским правительством, которое опасалось реакции Сталина. Генерал принял британское гостеприимство и поселился в Лондоне, где стал самым заметным представителем польских общин в изгнании.

Генерал Андерс умер в Лондоне 12 мая 1970 года. В соответствии с его желанием он был похоронен со своими солдатами на Польском военном кладбище Монте-Кассино.

* * *В 1958 году моя мать начала работать в Maison Galin[64] и таким образом вошла в лондонский мир высокой моды. В 1964 году, в возрасте 70 лет, она приняла предложение Леона Колонна-Шосновского исполнять обязанности хозяйки и экономки [в доме] для польских ученых, посещающих Англию, и таким образом вернулась к службе на благо общества. В январе 1976 года она была награждена медалью 50-летия Католического университета в Люблине в знак признания «многих лет беззаветной службы» польскому академическому сообществу. В феврале того же года она ушла на пенсию, а через три месяца умерла.

После войны мать разыскала Мартечку в Польше. Они встретились в Торуне (где жили сестры матери) в 1960 году, и с тех пор Мартечка в числе прочих стала получать помощь непосредственно от моей матери. Мартечка умерла ровно на неделю раньше матери. До войны в нашем доме был обычай, что во все важные поездки Мартечка отправлялась перед хозяйкой, чтобы все приготовить. Этой традиции они последовали и уходя в последний путь.

* * *После нашего отъезда из Деречина в сентябре 1939 года польская община была уничтожена немцами. Семнадцатилетний старший сын Казимира Домбровского Янек был казнен вместе с девятью своими сверстниками. В какой-то момент 1942-го или, может быть, 1943 года деречинских евреев согнали в одну колонну и отвели к уже вырытым канавам, куда они и упали, скошенные немецкими пулеметами. Этой судьбы избежал только пан Шелюбский: по дороге у него случился обширный инфаркт, и он скончался на месте. Моя мать узнала об этом кошмарном событии в Лондоне в 1960-х годах от Юзефа Домбровского, еще одного беженца, оказавшегося в Англии.

В 1944 году Вермахт решил дать бой наступающей Красной армии в Лобзове. Это было разумно, потому что особняк стоял на месте старой крепости. Во время боя советская артиллерия стерла с лица земли дом, парк (точнее, то, что от него оставалось) и служебные постройки. Это был финал в духе Götterdämmerung[65] — финал, который представляется вашему летописцу и де-юре наследнику Лобзова гораздо более приемлемым, чем судьба, постигшая другие особняки в регионе: медленное и унизительное разрушение из-за осознанно пренебрежительного отношения режима, провозглашавшего себя прогрессивным. В 1945 году советские власти включили остатки ферм Лобзова и Котчина в новый колхоз под названием «Щара».

В 1990 году мы с женой нанесли краткий визит в старый дом моего детства. Это было мучительно. Деречин, где когда-то кипела работа и бурлила жизнь, превратился в полуразрушенный город-призрак. Там, где прежде стоял господский дом Лобзова, мы увидели полуразвалившиеся колхозные постройки. Деревьев вокруг не было, тщательно осушавшиеся в былые времена низинные пастбища были затоплены водой, а поля, щедро питавшие нас пшеницей и рожью, были запущены, заброшены и тверды как камень.

В начале 1920-х годов Новогрудский район, а с ним и окрестности Деречина были разорены веком российского управления и Первой мировой войной. Деревни вокруг Деречина боролись за выживание, а особняк был на грани банкротства. И все же лобзовские фермы пережили кризис 1930-х годов и к концу десятилетия начали постепенно выправляться. В деревнях появились велосипеды, а в домах швейные машины, классические — по словам моей матери — знаки прогресса. Эра автомобильного транспорта наступила в Деречине с появлением одного личного автомобиля (у Зенцаков), как минимум двух мотоциклов и автобуса, ходившего до железнодорожной станции.

Специалисты по экономической истории склоняются к тому, чтобы оценивать развитие Второй Польской республики 1930-х годов — а с ней и Новогрудского района — на одном уровне с Испанией и впереди Португалии и Греции. С тех пор все три страны добились прогресса, позволяющего им стать членами Евросоюза. Все они, несмотря на различные политические несовершенства и затруднения, обладали одним преимуществом: они избежали советского экономического режима. Рискнем высказать предположение, что Новогрудский район и конкретно жители Деречина — если бы у них был шанс эволюционного развития без идеологизированной экономики и социального насилия — могли бы соответствовать своим коллегам в Греции и на Иберийском полуострове или даже превзойти их.

Меня не оставляет вопрос: если бы передача лобзовских ферм в пользу местных деревень была законной и цивилизованной, а не насильственной, выиграло бы от этого общество больше, чем от сельскохозяйственного предприятия при поместье? Признаюсь, я даже не знаю, как к нему подступиться. Но различные модели, возникшие как в Западной Европе, так и за ее пределами, наводят меня на мысль, что культурно-историческая ценность столь любовно восстановленного моими родителями лобзовского дома с землей (без ферм) с годами значительно возросла бы, и хозяева и местные жители в равной степени считали бы его своим общим достоянием. Совершенно очевидно, что от его нынешнего разорения не выиграет никто.