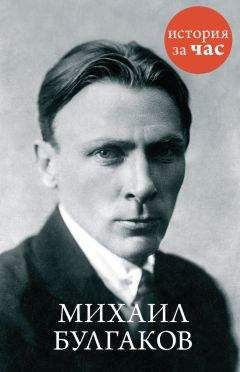

Вера Калмыкова - Михаил Булгаков

Помощь проекту

Михаил Булгаков читать книгу онлайн

6 марта 1929 г. было обнародовано решение Главреперткома снять с репертуара все пьесы Булгакова во всех театрах [6].

Как только это случилось (кстати, инициатива прекращения «Дней Турбиных» принадлежала Народному комиссариату просвещения, а не Политбюро, т. е. опять-таки скорее коллегам Булгакова, чем партийным деятелям), благоденствие автора закончилось. Печатать его оригинальные произведения перестали. Пришлось вновь браться за поденную литературную работу.

Елена Сергеевна

28 февраля 1929 г. Булгаков познакомился с Еленой Сергеевной Шиловской (1893–1970). Ей суждено было стать его третьей женой, пережить вместе с ним самый тяжелый период жизни, проводить в последний путь, а после долгие годы хранить его творческое наследие. Причем хранить истово, с абсолютной верой в его гениальность.

«Елене Сергеевне Булгаков делал подарки, глубоко волновавшие ее: он дарил ей свои автографы, свои рукописи. Их она берегла свято и благоговейно. С тех пор – всегда. Существующий ныне архив писателя Михаила Булгакова (разделенный между Пушкинским Домом в Ленинграде и [Российской Государственной библиотекой] в Москве, но тем не менее цельный) фактически делится на три периода – на три, увы, неравные части. До 1929 года сохранилось мизерно мало. С 1929-го – значительно больше. С 1932 года, когда Елена Сергеевна стала женой писателя, сохранилось почти все: рукописи, черновики, варианты, деловые бумаги, письма…» [14, с. 286].

«Ей было тридцать шесть лет, она была очень хороша собой, и очарование ее заключалось не столько в чертах лица (красивого лица с чуть косящим разрезом глаз) и даже не в изяществе стройной фигуры (изящество и стройность она сохранила до конца своих дней), а в чем-то другом, что, собственно, и составляет очарование женщины, – в ее манере двигаться и говорить, в ее поступках – не больших, а малых, сиюминутных, в движении ее души…» [14, с. 284]. С их первой встречи, состоявшейся в уже знакомом нам доме Нирензее, и до момента, когда Елена Сергеевна стала не «тайной», как Маргарита для мастера, а настоящей женой Булгакова, должно было пройти три с половиной года.

Ни Елена Сергеевна, ни Михаил Афанасьевич не были свободными людьми. К тому же муж Елены Сергеевны Е. А. Шиловский был крупным военачальником. Поначалу влюбленные встречались тайно. Однако взаимное чувство росло, и становилось понятно, что это не легкое увлечение и не щекочущий нервы флирт.

25 февраля 1931 г. Е. А. Шиловский потребовал, чтобы Елена Сергеевна оставила возлюбленного. На некоторое время их отношения прекратились, но возобновились летом 1932 г., и влюбленные уже не расставались. 3 октября был оформлен развод М. А. Булгакова с Л. Е. Белозёрской, и на следующий день зарегистрирован его брак с Е. С. Шиловской, принявшей фамилию Булгакова [6].

Считается, что Елена Сергеевна стала прототипом Маргариты в главном булгаковском романе.

Писатель и власть

После снятия с репертуара МХАТа спектакля «Дни Турбиных» и запрещения «Бега» Булгаков чувствовал себя потерянным. В 1929 г. он хотел эмигрировать из страны, подал заявление на выезд, но получил отказ; письменно обращался и к Сталину, и к Горькому, и к другим деятелям государства и культуры [13, с. 106; 6], мотивируя свое решение невозможностью добыть на родине средства к существованию.

О характере Булгакова можно судить по одному эпизоду. В той ситуации, в которой он оказался после запрета своих пьес, самым разумным было бы демонстрировать власти если не покорность, то лояльность. Вместе с тем 2 октября 1929 г. Булгаков подал заявление о выходе из Всероссийского союза писателей. Аналогичное заявление написала и Анна Андреевна Ахматова (они с Булгаковым были друзьями), причем оба – в знак протеста.

Категорическое неприятие вызвали не их личные обстоятельства, а желание обозначить свою позицию по отношению к этике в писательской среде. Против литераторов, чье творчество отличалось от «среднего уровня», а идеи – от общепринятых, немедленно начинались обвинительные кампании. На тот момент объектом травли стал писатель Борис Андреевич Пильняк (1894–1938). Его сняли с поста главы Союза писателей, и тогда Ахматова и Булгаков посчитали необходимым выразить солидарность с товарищем.

Довольно скоро Булгаков понял, что отъезд из СССР означал бы для него творческий крах: видимо вновь переосмыслив рассказы Любови Белозёрской, понял, что среди эмигрантов ему не место – он был слишком активен и слишком связан с текущим моментом. Ведь, как ни крути, эмигранты жили либо прошлым – воспоминаниями о жизни в России, либо будущим – мечтами о том, как они когда-нибудь вернутся на родину, тогда как Булгакова глубоко задевало, увлекало настоящее.

В Комитете по делам искусств режиссеру МХАТа В. И. Немировичу-Данченко, пришедшему ходатайствовать или, как тогда говорили, хлопотать за Булгакова, заявили открыто: «Он не наш». А в «Литературной энциклопедии» еще в 1929 г. появилась такая оценка: «Весь творческий путь Булгакова – путь классово-враждебного советской действительности человека» [10, с. 125].

Творчество Булгакова нашло неожиданного и парадоксального защитника. Уже говорилось, что руководитель Советского государства И. В. Сталин неоднократно посещал спектакль «Дни Турбиных». В 1929 г., выступая перед украинскими литераторами, он, в частности, сказал: «Я не могу требовать от литератора, чтобы он обязательно был коммунистом и обязательно проводил партийную точку зрения» [13, с. 106]. Эта реплика была вызвана тем, что украинские коммунисты, со своей стороны, также присоединились к травле Булгакова, обвинив его, что и в романе, и в пьесе он извращает украинское революционное движение и оскорбляет украинцев [10, с. 125].

Поэтому естественно, что 28 марта 1930 г. Булгаков, оставшийся не только без интересной работы, но и практически без средств к существованию, написал письмо, формально обращенное Правительству СССР, но фактически – Сталину. Он писал: «Связавшись слишком крепкими корнями со строящейся Советской Россией, не представляю себе, как бы я мог существовать в качестве писателя вне ее… Пасквиль на революцию, вследствие чрезвычайной грандиозности ее, написать невозможно…» [10, с. 123]. Последние слова, разумеется, сказаны о тех критиках, которые упрекали Булгакова в искажении завоеваний революции, что в то время уже постепенно становилось смертельно опасным. В письме содержалась также просьба о предоставлении работы: «…Я прошу о назначении меня лаборантом-режиссером в 1-й Художественный театр – в лучшую школу, возглавляемую мастерами К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко. Если меня не назначат режиссером, я прошусь на штатную должность статиста. Если и статистом нельзя – я прошусь на должность рабочего сцены…» [14, с. 200, 201]. Со времени отправки Булгаковым письма проходит меньше месяца…

Литературовед Л. М. Яновская выявила цепь событий, происшедших в те апрельские дни. «14 апреля стреляется В. В. Маяковский; 17 апреля похороны Маяковского становятся массовой стихийной демонстрацией любви к поэту. Назавтра, 18 апреля, Сталин звонит Б<улгакову>» [13, с. 106].

Гибель поэта, которого чуть позже и тоже защищая от травли, пусть и посмертной, Сталин назвал «лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи» [12], видимо, каким-то образом побудила главу государства защитить другого автора, к счастью, живого, но находящегося в кризисной ситуации. Известно ведь, что смерть Маяковского вызвали, среди прочего, тяжелые взаимоотношения в среде профессиональных литераторов, нескончаемая борьба с противниками, изыскивавшими все более изощренные формулировки для обвинения поэта в несоответствии его творчества потребностям советского народа.

Конечно, единомышленники у Булгакова среди коллег все же оставались, и немало. «Поверьте моему вкусу, – сообщал Булгаков коллеге-писателю, также, кстати говоря, бывшему врачу, а впоследствии биографу А. С. Пушкина В. В. Вересаеву, – он вел разговор сильно, ясно, государственно и элегантно» [10, с. 125]. По всей видимости, сначала разговор зашел о возможном отъезде Булгакова из СССР. Писатель покидать родину отказался – время раздумий и колебаний миновало (однако надежды на короткую загранпоездку он все же продолжал лелеять). Прозвучали важные слова Булгакова: «Я очень много думал в последнее время, – может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может» [10, с. 123]. «„Вы где хотите работать? – спросил Сталин. – В Художественном театре?“ – „Да, я хотел бы. Но я говорил об этом – мне отказали“. – „А вы подайте заявление туда, – сказал Сталин. – Мне кажется, что они согласятся“» [14, с. 200, 201]. В конце разговора Сталин добавил, что им обоим нужно встретиться и поговорить, однако встреча не состоялась.

Возможно, причиной тому послужила пьеса «Кабала святош», написанная далеко не только о Мольере. Возможно, прототипом Людовика XVII стал, как ни парадоксально, глава Советского государства. И все же, как бы Сталин ни проявлял себя в других ситуациях, в истории с Булгаковым он сыграл явно позитивную роль, защитив писателя от нападок собратьев-литераторов.