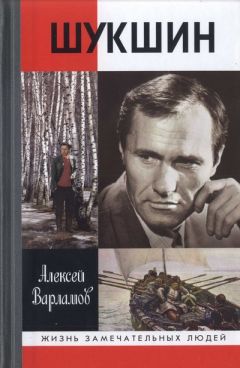

Алексей Варламов - Шукшин

Помощь проекту

Шукшин читать книгу онлайн

В рассказе дети возвращаются в деревню буквально на следующий день, в действительности же они прожили в городе целый год, учились в школе имени члена Бийского ревкома Георгия Савича Щацкого, и то было опять очень непростое для одиннадцатилетнего мальчика время. «С городскими мальчишками Вася сходился нелегко, но игра в ножичек, в чижа увлекала его, даже и меня он научил играть в эти игры. Я думаю, он тренировался со мной для того, чтобы не выглядеть размазней или “деревней” среди городских парнишек», — вспоминала позднее Наталья Макаровна. И можно не сомневаться: ему там было очень тяжело. В деревне — сын сибулонки, в городе — деревенщина. Вот откуда его сжатые кулаки.

Позднее Шукшин описывал свое первое впечатление от Бийска довольно иронично, но вместе и тепло: «Вот прошел я в первый раз по скрипучему качающемуся, с легким провесом, наплавному мосту… Это было первое чудо, какое я видел. Понемногу я стал открывать еще другие чудеса. Например, пожарку. Каланча вконец заворожила меня. Я поклялся, что стану пожарником. Потом мне захотелось быть матросом на пароходе “Анатолий”, еще шофером — чтобы заехать на мост, а он бы так и осел под машиной. А когда побывал на базаре, то окончательно решил стать жуликом — мне показалось, что в таком скоплении людей и при таком обилии всякого добра гораздо легче своровать арбуз, чем у нас на селе, у тетки Семенихи из огорода…»

Еще один бийский след в его прозе — в выдуманном рассказе «Мох», где речь идет о том, как горожане продавали «деревенским дуракам» одеяла, набитые мхом: «Сверху ваты положат, а внутрь — этого мха. То же делали и с бальками камышовыми — подушки делали. Она сперва-то мягкая, а потом сваляется — на ней хоть голову руби».

Много лет спустя Шукшина обвинят в том, что он противопоставляет город и деревню. А что ему еще оставалось, если он с этим чувством рос?

Но все же главное даже не эти чудеса, шалости, обиды и обманы, а то, что первый детский опыт большого путешествия, первый опыт насильственного разрыва с деревней, с одной стороны, довольно рано обострил его тоску по родине, ностальгию, которой он будет болеть всю жизнь, а с другой — этот опыт дал ему ту легкость, те решительность и готовность все изведать, переменить судьбу, с чем через шесть лет он переступит порог даже не родного дома, а родного края и пустится из деревни в далекое, многодневное странствие по жизни.

ОН ВОРУЕТ КНИГИ ИЗ ШКОЛЬНОГО ШКАФА

Это странствие случится позднее, а в 1941-м, сразу после начала войны семья вернулась в Сростки («…как-никак свой дом с огородиком, опять же — родня, знакомые. Мне казалось, что там нам легче будет пережить это трудное время», — вспоминала Мария Сергеевна). Однако целый год городской жизни в последующих рассказах Шукшина о детстве, за исключением выше цитированного фрагмента из интервью Василия Макаровича Бийскому телевидению, полностью выпадает, и сам отбор фактов в художественном преобразовании действительности, писательская, авторская «режиссура» — показательны. Шукшин с любовью описывает деревню своего детства и — фактически исключает либо сильно сокращает город, и такая избирательность по отношению к событиям собственной жизни в его творчестве повторится и станет художественным принципом.

Поздняя автобиографическая проза Шукшина, обращенная к его детским деревенским годам, предвоенным и военным, вообще в значительной степени создает идеализированный образ тех лет. Вот почему автоматически проецировать эту прозу на его биографию нельзя. Не случайно в цикле рассказов «Из детства Ивана Попова» Шукшин нарекает автобиографического героя другим именем. В этом смысле очень любопытна нравоучительная точка зрения барнаульского протоиерея Сергея Фисуна: «Невозможно без внутреннего содрогания перечитывать горестные картины сиротства, голода, неустроенности, чужести, если не враждебности окружающего мира в биографическом цикле рассказов “Из детских лет Ивана Попова”. Перед нами пугающий образ опустошенного ребенка. Ваня Попов словно не знает даже азов нравственности. Он пытается курить, ворует в огородах, ворует книги из школьного шкафа, помогает матери в воровстве колхозного сена, в тринадцатилетнем возрасте матерится и лжет на взрослых колхозных полевых работах…»

Всякий, кто прочитает или перечитает эти рассказы, убедится в том, что они написаны без всякого ужаса, содрогания, желания что-либо разоблачить, обвинить, и лишь строгое пастырское око способно разглядеть грехи маленького героя и его матери, на самом деле очень светлых нравственных персонажей, несмотря даже на курево и воровство колхозного сена, не говоря уже о похищенных книжках из старого школьного шкафа. Тут, при всем уважении к иерейскому сану, можно вспомнить слова Шукшина, сказанные по другому поводу и в адрес другого критика: «Тетя шуток не понимает». Но вот в чем отец Сергий несомненно прав: за лиричностью рассказов Шукшина о детстве стоит жесткая реальность, только автор эту реальность преображает и пишет о том, как, невзирая на все эти обстоятельства, детство всё же их победило и осталось детством. Возможно, победило не тогда, а позже — в воспоминаниях, в творчестве. Можно и так сказать: в рассказах о долгих холодных и голодных зимних вечерах в Сростках, о тяжкой летней поре, когда подростки работали в поле вместо взрослых, — всё правда, но не вся правда. И эмоционально шукшинская правда не яростна, а печальна — именно так описана, например, гибель коровы Райки в рассказе «Райка и Гоголь».

«Весны-то мы кое-как дождались, а вот Райки у нас не стало… У меня и теперь не хватает духу рассказать все подробно. У нас уж в избе раскорячился теленочек — телочка! — цедил на соломенную подстилку тоненькую бесконечную струйку. Мы ели картошку и запивали молочком.

Сена, конечно, не хватило. А уж вот-вот две недели — и выгонять пастись. Только бы эти две недели как-нибудь… Мама выпрашивала у кого-нибудь по малой вязанке, но чего там! Райке теперь много надо: у ней теперь молоко. И мы ее выпускали за ворота, чтобы она подбирала по улице: может, где клочок старого вытает или повезут возы на колхозную ферму и оставят на плетнях… Иногда оставляют на кольях по доброй горсти. Так она у нас и ходила. А где-то, видно, забрела в чужой двор, пристроилась к стожку… Стожки еще у многих стояли: у кого мужики в доме, или кто по блату достал воз, или кто купил, или… Бог их там знает. Поздно вечером Райка пришла к воротам, а у ней кишки из брюха висят, тащатся за ней: прокололи вилами».

Этот же рассказ о корове повторится потом в «Калине красной» — киноистории горестной жизни и смерти Егора Прокудина: интонация осуждения, сарказм, гнев, раздражение, часто у Шукшина встречающиеся в рассказах, условно говоря, городских, сменяются интонацией сожаления.