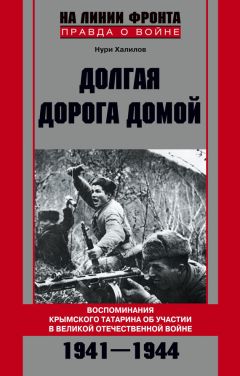

Нури Халилов - Долгая дорога домой. Воспоминания крымского татарина об участии в Великой Отечественной войне. 1941–1944

Помощь проекту

Долгая дорога домой. Воспоминания крымского татарина об участии в Великой Отечественной войне. 1941–1944 читать книгу онлайн

Буквально в последние дни перед уходом в лес в отряды влились отдельные бойцы истребительных батальонов, что значительно улучшило партизанское движение в целом, так как в отряды пришла молодежь: Сейдали Курсеитов, Сарра Фахрединова, Абляким Исаев… Все они были местными жителями, прекрасными спортсменами, подлинными патриотами своей Родины. Именно бойцы истребительных батальонов стали каркасом партизанского движения, а вот их мускулами – моряки, пограничники, командиры, политработники и бойцы Красной армии.

Примечательно, что и среди них тоже оказались крымские татары: Мемет Молочников – из 48-й отдельной кавалерийской дивизии; Абдурахман Мурадосилов – политрук роты 172-й стрелковой дивизии; Абляз Аединов – инструктор политотдела 51-й армии; Зылха Алиева и Эсма Динислямова – военные медики из 184-й дивизии НКВД; Мемет Аппазов – командир взвода 91-го полка; Нафе Билялов – военный юрист 48-й кавалерийской дивизии и другие.

В достаточно скупом перечне наградных листов по итогам труднейших боев 1941–1942 годов мы видим 30 представителей крымско-татарского народа.

На заключительном этапе еще 46 крымских татар, которые появились в лесу уже в 1943 году, среди которых был и автор воспоминаний, за совершенные ими подвиги были представлены к боевым наградам, но так их и не получили.

Впечатляет и доля крымских татар в командном составе партизанского движения: Абляз Аединов – командир Красноармейского отряда, погиб; Абибулла Аметов – комиссар Ичкинского отряда, погиб; Бекир Аметов – комиссар 6-го отряда, погиб; Сеит-Али Аметов – комиссар 9-го отряда, дезертировал; Мемет Аппазов – командир группы, погиб; Абдул-Керим Аширов – комиссар 8-го отряда; Нафе Белялов – комиссар 1-го отряда; Мусса Беткелиев – комиссар Балаклавского отряда, дезертировал; Гафар Газиев – командир Балаклавского отряда, погиб; Аблязиз Османов – комиссар отряда, погиб; Эмирхан Юсупов – командир Судакского отряда, погиб; Ибраимов – командир Куйбышевского отряда, дезертировал; Асан Измайлов – комиссар Судакского отряда, дезертировал; Энвер Ильясов – командир 9-го отряда; Исмаил Ирсмамбетов – помощник по комсомолу начальника Штаба партизанского движения Крыма; Сейдамет Ислямов – комиссар 6-й бригады; Сейтхалил Кадыев – зам. командира бригады по разведке; Джеппар Колесников – комиссар 3-й бригады; Бекир Курбетдинов – начальник штаба 9-го отряда; Рамазан Куртумеров – комиссар 17-го отряда; Мустафа Мамутов – комиссар 9-го отряда; Сараджадин Менаджиев – комиссар 10-го отряда; Мемет Молочников – комиссар 1-го отряда; Куртсеит Муратов – комиссар отряда; Рамазан Муратов – комиссар 2-го отряда; Осман Муртазаев – начальник штаба 2-го отряда; Рефат Мустафаев – комиссар Восточного соединения; Мустафа Селимов – комиссар Южного соединения; Таляд Тынчеров – командир 4-го отряда; Иззет Хайруллаев – комиссар 22-го отряда; Эмир Халилов – комиссар Судакского отряда; Асан Эмиров – комиссар 20-го отряда.

В отношении ремарки «дезертировал» – так было указано в учетной карточке, но по результатам проведенных нами исследований можно сделать вывод, что большинство этих людей погибли. В противном случае их имена всплыли бы после войны.

Ввиду того что в тексте воспоминаний употребляется большое количество крымско-татарских имен и терминов родства, считаю нужным сделать некоторые пояснения.

С XV века – момента начала исламизации полуострова – проживавшие на нем мусульмане стали пользоваться общепринятой в их среде, как бы сказали сегодня, формой идентификации личности. У законодателей ислама – арабов она была чрезвычайно сложной.

Например, полное имя Авиценны звучало так: Абу Али ибн Сина, что указывало на имя отца – Али и деда – Сина, но и это был упрощенный вариант, а вот полный: Абу Али ал-Хусейн ибн Абдаллах ибн ал-Хусайн ибн Али ибн Сина.

Вначале стоит лакаб, вторым идет кунья, затем следует алам, дальше ставят насаб, потом нисбу, а в самом конце нередко упоминают мансиб – занимаемую должность.

Лакаб – в крымско-татарском языке трансформировалось в лагъап – прозвище, кличка. С другими словами сложнее, и их придется переводить с арабского:

кунья – наименование по сыну или дочери или по отцу;

алам – имя, полученное при рождении;

насаб – генеалогия, родословная;

нисбу (нисба) – аристократическое название;

мансиб – мана – смысл, значение.

Поскольку крымские татары находились на самой окраине мусульманского мира и к тому же испытывали огромное влияние самых различных культур, которые весьма причудливо переплелись на полуострове, то в чистом виде такая сложная система идентификации имени в Крыму не прижилась. Широко использовалось отчество (бабасынынъ ады) в формах «Саид Ахтем-огълу», или как диалектное «Саид Ахтем-заде», что в обоих случаях было калькой: «Саид сын Ахтема». Оглу – сын (тюркский язык); заде – сын восходит к персидскому языку. Примечательно, что в женском варианте тюркское кызы – дочь полностью вытеснило и персидский, и арабский варианты.

После того как Крым стал частью Российской империи с ее писаными, а порой более важными неписаными законами, почти на два века было достаточным всего двух составляющих: личного имени и имени отца. В XX веке отчество одновременно исполняло и роль фамилии, но не передавалось по наследству. Саид сын Ахмеда становился Саидом Ахмедовым, а его внук Рустем уже был Рустемом Саидовым, правнук Абдулла – Абдуллой Рустемовым. Уменьшение числа компонентов в идентификационном коде носило откровенно дискриминационный характер, так как у крымских татар, причисленных к дворянскому сословию, потомков беев и мурз, фамилия передавалась по наследству. Таким образом, уже тогда к народу была применена политика двойных стандартов.

В советский период отчество в силу непонятных причин было вытеснено у мусульманских народов из официальных документов. Я вспоминаю, как в период моей службы на Тихоокеанском флоте шел обмен комсомольских билетов. Мои сослуживцы узбеки и казахи со слезами на глазах умоляли вписать в комсомольский билет нового образца наряду с именем и фамилией их отчество, но представитель политотдела был неумолим: инструкция требовала в точности воспроизвести запись в военном билете, а там, увы, отчества не было.

Только в годы советской власти крымские татары массово получили фамилии. В большинстве случаев это были патронимы – имя отца. Реже фамилией становился лагъап – прозвище.