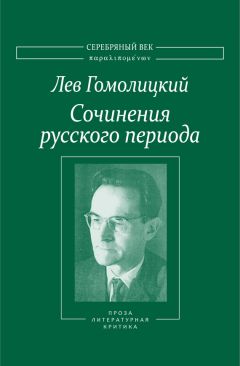

Лев Гомолицкий - Сочинения русского периода. Прозаические произведения. Литературно-критические статьи. «Арион». Том III

Помощь проекту

Сочинения русского периода. Прозаические произведения. Литературно-критические статьи. «Арион». Том III читать книгу онлайн

В своей статье о конкурсе русских поэтов, помещенной в 51 номере Русского Голоса, автор ее г-н Н. Червяковский спрашивает, что из себя представляют современные направления в той молодой русской поэзии, которой мы не читаем, потому что ей негде печататься. Между прочим, он задает вопрос, не «прославляют ли они любовь», став «певцами мировой лжи и обмана» (Арцыбашев){30}.

Я знаком с творчеством одного русского молодого лирика – поэта в настоящем смысле этого слова, а не в том, в каком теперь часто легкомысленно называют поэтами больших детей, забавляющихся вялыми рифмами и бесцветными словами. От каждого его образа веет жгучим солнцем духа. Пройдя религиозно-философскую школу Льва Толстого, он бы не понял выражения «воспевать любовь». Он принимает только всечеловеческое значение понятия любви. Жизнь имеет для него соленый привкус пота, крови и солнца и вся проникнута духом, как лучи Рентгена просекают человеческое тело. До сих пор наша поэзия не поспевала за русской религиозно-философской мыслью и романом. Рядом с гигантом Толстым и Достоевским мы читали публициста в поэзии, Некрасова, и эта пропорция сохранялась до тех пор, пока мы еще могли одновременно учитывать все свои литературные силы. Поэзия, обладающая такой творческой силой, как синтез, на русской почве была всегда позади и уровнем несколько ниже прозы. Сравнивая то, что пишет этот мальчик, с тем, что писали Тютчев, Вл. Соловьев и Блок, – мне кажется, я слышу новый голос, который говорит из глубин, где сплелись «корни существования». Он зарабатывает простым трудом, не имея возможности читать новые и часто даже старые книги, оставаясь в полной глуши совершенно оторванным от течения современной жизни. Что бы он дал нам, если бы был перенесен в условия действительной жизни!

Как-то уже очень давно я обратил внимание на один очень талантливо написанный рассказ, напечатанный в газете (тогда еще часто литературный материал неизвестных авторов проникал в газетные подвалы). Я заинтересовался его автором и наводил справки, кто он и в каких находится условиях, пока не узнал, что он существует с семьей простым заработком в одном глухом местечке на окраинах. С тех пор я не встречал его фамилии в печати.

Если я, обладающий таким скромным кругозором, мог столкнуться в жизни с двумя-тремя праведниками, на которых зиждется наше общее будущее, то сколько же должно быть их разной силы и значения, в тяжелых условиях и безнадежной неизвестности продолжающих великое дело русской культуры! Можно ли вообще вызвать на свет их силы каким-либо литературным конкурсом? Не знаю. Одно ясно, что для этого необходим единственный свободный конкурс – открытое соревнование перед лицом России – литературное издание, в котором бы нашло выход их художественное дарование. Учреждения такого конкурса – журнала, в который могла бы плотиной прорваться скопившаяся под спудом молодая зарубежная литература, уже несколько лет безрезультатно ждут русские люди. А между тем мы готовы на всевозможные бескорыстия и геройства, но только не там, где дело касается спасения самого важного – нашего духа.

Когда из советской России несколько старых писателей послали очередное обращение к общественной совести Европы{31}, маленькая группа нас решила, наконец, тоже написать протест от молодых сил зарубежья, даром пропадающих по медвежьим углам в несвойственной черной работе в то время, как некоторые умники занимаются самоуничтожением в пользу советской молодой литературы. Мы писали, что неизвестно где бы оказался перевес, если бы это так же поощрялось, как поощряется в Советах. Мы требовали хотя бы только того, чтобы эти неизвестные силы были приняты в расчет{32}.

Свое обращение мы послали в газету с просьбой напечатать его.

Газета нашего обращения не напечатала, больше того – даже ничего не ответила личным письмом, замолчав нашу «неприличную» выходку.

Мы не боимся этого.

В течение 12 лет судьба требует от нас только подвигов. Рано или поздно силы, находящиеся под гнетом, обнаружатся. Россия имеет будущее, русская культура – своих подражателей, и мы можем жить спокойно в твердой уверенности, что дух не отлетел от нас и где-то существуют те незаметные праведники-пророки, от которых зависит наше спасение.

От редакции: Помещая настоящую актуальную статью, редакция считает нужным подчеркнуть всю важность затронутой темы. У нас создалась действительно удручающая, нездоровая обстановка. Нашей литературной молодежи действительно негде работать. Более того, зачастую будучи лишена возможности посвящать хотя бы только урывки своего времени творчеству, она гибнет, уходит в своеобразное моральное подполье, зачастую теряется бесповоротно.

Этого быть не должно. Необходимо принять меры. Смена смен в лице нашей молодежи должна получить возможность жить и творить свободно и продуктивно. Рукописи, застревающие в столе автора, – это работа мертвая, не воодушевляющая на дальнейшее. Автор должен иметь возможность печатать то лучшее, что он создал.

Поэтому-то и обращаем внимание нашей широкой общественности на инициативу, исходящую притом из кругов самой молодежи, – попытку предпринять с осени этого года издание своего журнала. Не говоря уже о важности издания русского журнала вообще, мы полагаем, что все наши передовые люди откликнутся на призыв, помещенный нами в предыдущем номере. Молодежь должна получить свою трибуну!

Русский Голос, 1929, № 56, 21 июля, стр. 2–3; № 57, 25 июля, стр. 2–3.

<Самокритика>

Отдел «самокритики» может стать полным и интересным отделом не только для сотрудников журнала, но и для рядового читателя. Надо только, забыв все личные побуждения соревнований и самолюбий, взяться вдумчиво и самоотверженно за дело.

Но, берясь судить о достоинствах того или иного произведения, будь то стих или рассказ, нельзя руководствоваться исключительно соображениями элементарной грамотности или неясными личными ощущениями. Чтобы судить о том или ином произведении, необходимо иметь хорошо продуманное и законченное мнение о том, каким должно быть современное художественное произведение. Мнений таких может быть много, столько же, сколько и взглядов на этот предмет. Но среди таких мнений, уже высказанных умнейшими людьми человечества, наиболее близким и применимым к нам, русским, будет, очевидно, мнение великого русского мыслителя Льва Толстого. И его-то мнение я и беру на себя смелость написать в качестве нового отдела «Москвы».

Лев Толстой отличал следующие три главных признака истинного произведения искусства:

«1) Содержание произведения: чем содержание значительнее, т. е. важнее для жизни людской, тем произведение выше.

2) Ясность изложения или красота формы, что одно и то же.

3) Искренность, т. е. непритворное чувство любви или ненависти к тому, что изображает художник»{33}.

«Необходимо, – говорит Лев Толстой, – чтобы автор сам живо чувствовал изображаемое им. Без этого условия не может быть никакого произведения искусства, так как сущность искусства состоит в заражении воспринимающего произведения искусства чувством автора! Если же автор не почувствовал того, что изображает, то воспринимающий не заражается чувством автора, не испытывает никакого чувства, и произведение уже не может быть причислено к предметам искусства»{34}.

«Искусство вообще есть передача всякого рода чувств – но искусством, в тесном смысле этого слова, мы называем только то, которое передает чувства, признаваемые нами важными»{35}.

«Искусство не есть наслаждение, утешение или забава: искусство есть великое дело. Искусство есть орган жизни человечества, переводящий разумное сознание людей в чувство»{36}.

Эти определения художественного произведения и искусства, сделанные Львом Толстым, взяты мною из его предисловия к сочинениям Мопассана и из статей «О Шекспире» и «Об Искусстве».

Москва (Чикаго), № 5 (15), 1930, май, стр. 16. Заметка открывала раздел самокритики, вводимый с этого номера в журнале. Вслед за ней шла статья Вл. Гриненко, выступлениями которого этот раздел впоследствии и исчерпывался.

Об основах русской культуры

Эту свою работу посвящаю народу Карпатской Руси

Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень много, не зная самого нужного.

Лев ТолстойКультура – слово не русское, и понятие, которое это слово выражает, – тоже не русское.

Когда говорят про какой-нибудь народ, что он культурен, то этим хотят сказать, что этот народ имеет какие-нибудь знания, что он в каком-нибудь смысле образован.

Когда же говорят о культуре народа, то этим говорят о всем том, что входит в жизнь этого народа, причем решительно о всем – о хорошем и дурном, только бы оно входило составною частью в его жизнь, отличную от жизни всех остальных народов.