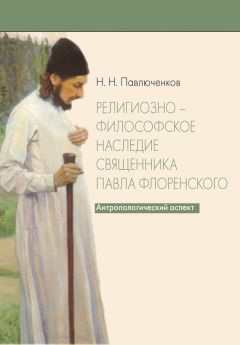

Николай Павлюченков - Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. Антропологический аспект

Помощь проекту

Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. Антропологический аспект читать книгу онлайн

Открыто и прикровенно своим молитвенным опытом о. Павел делится с детьми в «Завещании», написанном в основном в период с 1917 по 1921 г. Опыт его живого духовного общения с Богом, Божией Матерью и святыми – свт. Николаем, прп. Сергием и прп. Серафимом – проявляется в его призывах к детям молиться и постоянно пребывать пред Богом[114]. «Этим, – пишет он, – я говорю все, что я имею сказать. Остальное – либо подробности, либо второстепенное»[115]. И когда он советует детям (против греха зависти) добывать все своим трудом и испрашивать у Бога все, что особенно хочется иметь, этим, как представляется, он указывает один из пройденных им самим путей, по которым религиозную веру можно сделать наиболее живой и опытной.

В записи апреля 1919 г. о. Павел завещает детям также молиться «к друзьям и покровителям нашего дома», помощь и присутствие которых он ощутил в тяжелейшее время общественных нестроений. Это его духовные наставники: иеромонах Исидор († 1908), еп. Антонин († 1908) и (почти неизвестный для современного исследователя) архим. Пимен[116]. И о себе, в записи 1917 г., на случай своей смерти, он пишет: «Я всегда буду с вами душой, а если Господь позволит – буду часто приходить к вам и смотреть на вас»[117]. Такие записи фиксируют на этот раз не столько противоречие духовного опыта о. Павла его же опыту «мистическому», сколько их взаимное дополнение друг друга: с одной стороны, над человеком довлеет некая безликая сила природы; он находится во власти сверхчеловеческого рока, действий которого принципиально не понимает, но с другой стороны, он стоит пред Богом, Который может направлять течение событий по воле молящегося к Нему человека. И также: с одной стороны (как мы видели выше и увидим еще далее), собственно «человеческая», эмпирическая личность, с точки зрения Флоренского, должна служить лишь «каналом», по которому в этот мир проникают более высокие реальности Бытия; а с другой стороны, очищенная эмпирическая личность и сама по себе может иметь значение, она может быть каким-то образом причастна высшим бытийным планам и оттуда оказывать свое влияние на планы низшие. Но наряду со всем этим обращает на себя внимание тот факт, что о. Павел в «Завещании» не просит детей молиться за отца после его смерти. Он заповедует им, если будет возможно, принять Св. Тайны в самый день его похорон и часто причащаться в последующие дни[118]. Как представляется, здесь также нашел свое отражение личный опыт о. Павла: ощущение действенности таинства Св. Причастия прежде всего на «мистические глубины» человеческого существа, в которых особо тесно связаны члены одного рода. Эта действенность никак не увязана с сознательной молитвой, и можно подумать, что она в ней даже вообще не нуждается. Как увидим далее, этот опыт лежит в основе некоторых важных утверждений, сделанных в лекциях о. Павла по «Философии культа», и этот опыт уже вполне однозначно отводит эмпирическому сознанию человека весьма невысокое место в иерархии Бытия.

В дальнейшем исследовании мы не будем заниматься решением сложной задачи по выявлению «соотношения» духовного и «мистического» опыта о. Павла в тех или иных его религиозно-философских работах. Но сразу можно отметить, что «мистический» опыт отразился в них гораздо более, и потому, думается, глубоко правы те авторы, которые свою критику трудов о. Павла не спешат превращать в критику его самого. Так, например, осмотрительно поступил в своей ранней работе С. Хоружий, сделав следующий вывод: «Христианство у Флоренского, подчеркнем, не для Флоренского, а именно в творчестве Флоренского, в его текстах, – было и осталось лишь «христианством без Христа»[119]. С этим выводом можно спорить, но главное здесь – стремление избежать ошибки, к сожалению весьма распространенной у тех, кто, изучая Флоренского, подчас видит сознательное «еретичество» в самом факте отсутствия в его наследии «стандартных» и наличия «нестандартных» тем для размышлений.

«Раннее» и «позднее» наследие о. Павла

В один из самых переломных периодов в своей жизни, «открыв» для себя религию и готовясь сделать крайне необычный для того времени шаг – перейти из университета в духовную академию, Флоренский так отвечал на недоуменные и осуждающие вопросы родителей (март 1904 г.): «Я только привожу в ход программу, намеченную более пяти лет тому назад, хотя, конечно, теперь я ее усовершенствую и разовью…»[120] Это (хронологически) самое первое свидетельство, которое наряду с другими, отчасти уже отмеченными выше, позволяет сегодня иметь вполне определенную точку опоры в восприятии всего оставленного о. Павлом творческого наследия.

Несмотря на все кажущиеся и действительные вариации, оно должно быть едино и целостно в известной своей основе, которую Флоренский и открывает в своих «Воспоминаниях». Менее чем за десять месяцев до гибели он очень замечательным образом подвел итог исследований всей своей жизни (письмо 21 февраля 1937 г.): «Что я делал всю жизнь? – Рассматривал мир как целое, как единую картину и реальность, но в каждый данный момент, или, точнее, на каждом этапе своей жизни, под определенным углом зрения. Я рассматривал мировые соотношения на разрезе мира по определенному направлению, в определенной плоскости и старался понять строение мира по этому на данном этапе меня занимавшему признаку. Плоскости разреза менялись, но одна не отменяла другой, а лишь обогащала (курсив мой. – Н. П.)»[121].

Глубокое внутреннее единство своих трудов – как уже осуществленных, так и только намечаемых – о. Павел четко обозначил еще в 1912 г. в одном из писем В. А. Кожевникову. По смыслу этого указания о. Павла можно сказать, что труды могут быть неодинаковыми не только по предметам рассмотрения и точкам зрения на один и тот же предмет. Написанные в разное время, они, естественно, отражают соответствующие этапы духовного и интеллектуального развития автора, но в своей основе, так или иначе, исходят из глубочайших тайников его сердца, или, иначе говоря, все из тех же изначальных интуиций самого раннего детства. В 1912 г. о. Павел ощущает себя находящимся в некотором переходном периоде своей жизни и деятельности и пишет, что многие «звуки» у него еще не прозвучали. «Писать можно о том, что пережито», – говорит он, желая подчеркнуть недостаток духовного и жизненного опыта. Еще невозможно звучать тем «звукам», которых он ждет от себя самого, и, однако, вместе с тем они уже звучат в «тайниках сердца». В таком подходе к своему творчеству уже находит отражение вполне определенная антропологическая концепция: философ лишь развертывает во времени то, что дано ему в Вечности, а голос Вечности более всего звучит в раннем детстве.

Окружающая среда способна отрицательно влиять на этот процесс, и, хотя у каждого времени свои соблазны, о. Павел считал особо пагубным дух позитивизма, с которым ему пришлось столкнуться в гимназические годы. Поэтому, говоря (в письме 1912 г.) о стадиях своего развития, он начинает с «очищения» (греч. «катарсис»; «расчистка души моей от современности»). За «очищением» следует «научение» (греч. «матесис»), перерастающее в «деяние» (греч. «праксис»), или, по другому выражению о. Павла, в «мистерию». При этом первой стадии соответствуют научные (в основном математические) работы, а второй – по замыслу 1912 г. – две части «Столпа и утверждения Истины»: теодицея и антроподицея[122]. Все стремится к «праксис», и, следовательно, все исследовательские работы подчинены одной общей задаче.

Первоначальный замысел «Столпа» Флоренский относил к 1902–1903 гг.[123] В июне 1904 г. он писал А. Белому, что готовит большое сочинение «мистического и теоретико-познавательного» характера «по теории познания, построенной на понятии символа»[124]. Мысль разделить это сочинение на две части – Теодицею и Антроподицею, по-видимому, возникает примерно в это же время. Во всяком случае, о Теодицее и Антроподицее как о двух моментах, слагающих религию, Флоренский говорит на заседании философского кружка МДА в начале 1906 г. Антроподицею здесь он ставит на первое место: «оправдание» человека есть «по преимуществу таинство, мистерия, т. е. реальное нисхождение Бога к человеку, само-уничижение Божие, или кенозис». Именно это Божественное самоуничижение, по мысли Флоренского-студента, оправдывает человека перед лицом Божиим. Причем совершенно очевидно (хотя специально и не указано), что речь здесь идет именно о кенозисе Боговоплощения, как и впоследствии, во вступительном слове перед защитой магистерской диссертации (1914), о. Павел очень кратко, но все же скажет, что центральный вопрос антроподицеи – вопрос христологический[125].