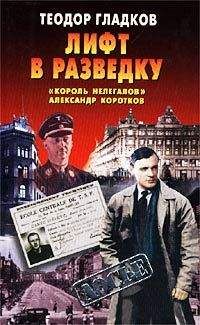

Теодор Гладков - Лифт в разведку. «Король нелегалов» Александр Коротков

Помощь проекту

Лифт в разведку. «Король нелегалов» Александр Коротков читать книгу онлайн

К тридцатым годам ИНО обладал хорошими агентурными позициями в тех странах, которые справедливо считались главными возможными противниками СССР — Франции, Польше, в меньшей степени в Англии. Достаточно прочно советская разведка обосновалась и в не очень влиятельных в Европе, но граничащих с СССР Финляндии, Латвии, Эстонии, Литве. Не были обделены вниманием ОГПУ Турция, Югославия, Болгария, Румыния, в которых осело значительное число российских эмигрантов, в том числе военных. Разведчики и агенты ИНО действовали также в ряде стран Азии и в Северной Америке.

Самые сильные резидентуры — как легальные, так и не легальные — действовали в Германии. На то было две причины. Первая — Берлин стал наряду с Парижем, одним из двух главных центров русской эмиграции, в том числе контрреволюционной. В нем осело, по приблизительным подсчетам, более ста тысяч беженцев из бывшей Российской империи. Вторая — побежденная в Первой мировой войне Германия являлась центром притяжения, в котором сходились интересы таких тогда ведущих капиталистических держав, как Англия, Франция, Италия, набиравшие все больший вес в международных делах Соединенные Штаты Америки и даже Польша. Это означало, что Германия оказывалась кладезем политической и экономической информации всего западного мира.

На протяжении целого десятилетия между СССР и Германией существовали совершенно особые, не имеющие аналогов в истории отношения. Германия вышла из Первой мировой войны обезоруженной, потерявшей часть своей территории, униженной. По Версальскому мирному договору ее армия не могла превышать 100 тысяч человек (не более семи пехотных и трех кавалерийских дивизий). Ей было запрещено иметь танки, подводные лодки, военную авиацию. Генеральный штаб подлежал ликвидации. Численность личного состава военного флота не должна была превышать 15 тысяч человек (экипажи и береговые службы шести «карманных» линкоров, шести легких крейсеров, двенадцати контрминоносцев).

Эльзас и Лотарингия возвращались Франции. Создавалась Рейнская демилитаризованная зона. Управление Сааром на 15 лет отходило к Лиге Наций. Под ее же эгиду подпадал Данциг (Гданьск) с прилегающей территорией со статусом «вольного города». Польше возвращалась часть Верхней Силезии. «Польский кордон» фактически отрезал от Германии Восточную Пруссию с Кенигсбергом.

В стране царило всеобщее недовольство, усугубленное чудовищной послевоенной инфляцией и безработицей. Тем самым недальновидные политики стран-победительниц сами подготовили почву для роста реваншистских настроений и реакционного экстремизма, естественным результатом чего явилось зарождение и буйное распространение нацизма.

Те же самые западноевропейские демократии, к которым присоединились и США, стали поддерживать эти опасные тенденции, желая превратить Германию в плацдарм будущего похода на СССР. Парадокс заключался в том, что великие державы, поставив Германию в подчиненное положение и воздвигнув вокруг СССР пресловутый «санитарный кордон», прямо-таки толкнули две страны к вынужденному сотрудничеству друг с другом. На те самые десять лет.

Откровенная ненависть Запада к новому государству, возникшему на месте Российской империи, многолетняя изоляция СССР — достаточно напомнить, что США признали его лишь в 1933 году с приходом в Белый дом президента Франклина Делано Рузвельта — имели прямое и резко отрицательное воздействие на развитие советского общества. Враждебностью и опасностью капиталистического окружения, угрозой войны будут объясняться все беды и несчастья населения СССР его вождями. Отсюда — страх перед всем заграничным и болезненное недоверие к нему, изоляция от мировой науки и культуры, пренебрежение к правам человека и демократическим свободам, объявленным ложными ценностям буржуазного строя. В конечном счете это тоже способствовало идеологическому обоснованию «большого террора» тридцатых годов. Когда в СССР пройдут знаменитые «московские процессы», а затем начнутся массовые расстрелы, никто на Западе не выступит с протестом, ни одно демократическое правительство не отзовет своего посла, никто не осудит чудовищные по масштабам и жестокости необоснованные репрессии. Потому что объективно «большой террор» ослаблял мощь, экономическую и военную, Советского Союза, а это было только на руку просвещенному, демократическому Западу, прекрасно осведомленному и о расстрельных подвалах, и о концлагерях на одной шестой земной суши…

Но вернемся к Германии двадцатых годов. После подписания в 1922 году Рапалльского договора, наша страна и Веймарская республика теснейшим образом сотрудничали друг с другом. Советский Союз вел взаимовыгодную торговлю. От Москвы до самых до окраин в домах стрекотали швейные машинки фирмы «Зингер», горожане чистили зубы порошком фирмы «Хлородонт», фотокорреспонденты снимали аппаратами «Лейка», даже «лампочки Ильича» на деле оказывались продукцией фирмы «Осрам», наконец, во всех парикмахерских стригли ножницами и брили бритвами, изготовленными из знаменитой стали в немецком городе Золинген.

Тысячи немецких специалистов: инженеров, техников, мастеров, высококвалифицированных рабочих трудились на множестве строек первых пятилеток. Новые заводы и фабрики оснащались немецким оборудованием, станками, приборами.

В СССР получили концессии крупные немецкие фирмы «Борзин», «Демаг» и другие. Немцы оказывали помощь в сооружении крупных объектов оборонной промышленности. С этой целью нашу страну посетили немецкие генералы Вернер фон Бломбер — будущий военный министр, и Курт фон Хаммерштейн-Эквард, будущий начальник генерального штаба Германии. В 1934 году генерал-полковник фон Хаммерштейн-Эквард, не желая служить Гитлеру, уйдет в отставку. Его сын, обер-лейтенант Людвиг барон фон Хаммерштейн-Эквард, тяжело раненный под Сталинградом, примет участие в заговоре против Гитлера 20 июля 1944 года, после его подавления чудом останется в живых, укроется в подполье, где и пробудет до 2 мая 1945 года! Сорок с лишним лет спустя, высокий, худой, с поразительной для его возраста истинно прусской военной выправкой барон будет водить автора по тому самому зданию бывшего военного ведомства, где заговорщики приняли свой последний, безнадежный бой. Он покажет и то место во внутреннем дворе, где при свете автомобильных фар гитлеровцы расстреляли полковника Клауса Шенка, графа фон Штауффенберга, подложившего адскую машинку в ставке Гитлера. Фюрер тогда чудом уцелел…

Некоторые формы сотрудничества двух стран проводились в обстановке глубокой секретности. Так, в Москве в районе Филей, в Харькове и Самаре при участии фирмы «Юнкерс» (с согласия самого знаменитого конструктора Гуго Юнкерса) строились авиационные заводы. Другие совместные авиапредприятия возводились в Ярославле и Рыбинске. Немецкие авиаспортсмены, обучившиеся на родине летать на планерах и легкомоторных бипланах, совершенствовали на протяжении полугода свое мастерство в Липецке. По Версальскому договору немцы имели право готовить пятерых летчиков… в год. В липецкой школе ежегодно выпускали сорок пилотов. Столь же усиленно в Казани в танковой школе обучали немецких курсантов. Во всех этих учебных центрах немецкие специалисты рядом с советскими вели исследовательские работы по изучению зарубежной военной техники и созданию новой.