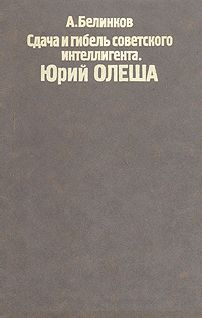

Аркадий Белинков - Сдача и гибель советского интеллигента, Юрий Олеша

Помощь проекту

Сдача и гибель советского интеллигента, Юрий Олеша читать книгу онлайн

"Уже поднимался ветер... Расклейщик афиш никак не мог справиться с листом, приготовлен-ным для наклейки. Ветер рвал его из рук и бросал в лицо расклейщику. Издали казалось, что человек вытирает лицо белой салфеткой".

В дальнейшем ни расклейщик, ни афиша не развиваются. Все сказанное остается лишь описанием, композиционная роль его минимальна. Может показаться, что это писал называтель вещей, все искусство которого направлено к краске.

Впрочем, иногда метафора оказывается более продуктивной. (Я, разумеется, говорю не о достоинствах метафоры, а о ее намерении и роли. Метафора, которую я сейчас покажу, несомнен-но менее выразительна, чем предшествующая, в которой переданы ветер, погода, движения листа афиши, взаимоотношения человека и вещи.)

"Мускулы у него ходили под кожей, точно кролики, проглоченные удавом".

У этой непритязательной метафоры двойное назначение: кроме того, что мускулы уподоблены кролику, обладатель мускулов уподоблен удаву (чего он вполне заслуживает и что нужно для характеристики персонажа).

Человек, заметивший сходство длинной, суживающейся книзу бороды с мечом, может остаться лишь наблюдательным человеком. Но такой человек становится художником, когда случайность и частность сходства он делает олицетворением широких явлений. Следом за сравнением длинной, суживающейся книзу бороды с мечом он говорит: "У таких бородачей брови были сдвинуты и насуплены, - говорит художник, - и эти люди были совестью поколения". (Эту метафору я, разумеется, тоже не сравниваю с превосходными метафорами, доставшимися расклейщику афиш.)

Но кроме продуктивной и непродуктивной метафоры у Юрия Олеши есть третий вид этого тропа, наиболее академическое определение которого мне представляется таким: "Метафора во что бы то ни стало".

Никакой другой роли - композиционной, сюжетной, психологической или иной - эта метафора не играет. У нее самая простая, ничем не примечательная задача связывать между собой сходством вещи или части вещей. Ничего больше от нее и не требуется. На этом поприще могут быть более замечательные и менее замечательные успехи, но ни само это поприще, ни успехи на нем не могут решить судеб искусства, занятого моральными или историческими, или экономичес-кими рассуждениями, и лишь на ходу бросающего краску.

Метафора во что бы то ни стало обычно выглядит так:

"В том месте, откуда Тибул вытащил его, как пробку из бутылки, осталась черная дыра. В эту дыру посыпалась земля, и звук получался такой, точно крупный дождь стучал по поднятому верху экипажа".

Или так:

"Ветер свистел в оба уха доктора Гаспара. Мелодия выходила отвратительная, даже хуже того негритянского галопа, который зажаривают дуэтом точильное колесо и нож под руками старательного точильщика.

Доктор закрыл уши воротником и подставил ветру спину.

Тогда ветер занялся звездами. Он то задувал их, то катил, то проваливал за черные треугольни-ки крыш. Когда эта игра ему надоела, он выдумал тучи. Но тучи развалились, как башни. Тут ветер..."

И так далее. Довольно долго.

Но при этом метафора Олеши не только констатирует какое-нибудь зрительное или иное совпадение. Часто метафора окрашивает предметы авторским отношением, причем во многих случаях весьма интенсивно. При громадном, непревзойденном в русской литературе количестве необыкновенно красивых вещей и некотором количестве не столь красивых, красота или отсутствие таковой по возможности заботливо мотивируются. Вещи становятся красивыми или не столь красивыми в зависимости от того, кому принадлежат и как относится автор к их владельцу. В связи с этим же вещи утрачивают только эстетическую ценность и получают соответствующий моральный паритет: красивые становятся хорошими и некрасивые - плохие. Например, рыжие волосы: в одном случае они красивы, в другом омерзительны. Писатель хочет вызвать отвращение к слугам, преданным своим толстым господам. Он с чувством гадливости нахлобучивает им на головы омерзительные рыжие волосы. "Порой какой-нибудь толстяк, - пишет он, - пыхтя, бежал в проулок, а по сторонам бежали рыжие слуги, приготовив палки для защиты своего господина". Но желая показать, как прекрасен его герой - вождь восстания оружейник Просперо, писатель, как корону, на его голову возлагает драгоценную рыжую шевелюру: "Его рыжая голова горела нестерпимым пламенем в солнечном сиянии".

Если у Олеши закрадывается некоторое сомнение в безупречности метафоры, то он начинает на ней настаивать, а иной раз может и прикрикнуть. Он уверяет нас, что все его метафоры замечательны, что он уподобляет именно так, как нужно, и что никто не должен сомневаться.

"Чердак, как и всегда это происходит с чердаками, когда мы попадаем туда летом, почти, как я уже сказал, горит, дымится - да, да, по углам, где постройка несколько разрушена и где видны целые груды солнца, прямо-таки курится дым - синий дым!"

"Этот запах был желт, как желто было лежавшее на камнях двора и кирпичах стены солнце - да, да, желтый солнечный запах".

Он напирает на метафору, нажимает, уверяет нас в том, что он прав.

"Иногда видишь весом в несколько тонн муху, повисшую на паутине. Да-да, именно в несколько тонн..."

"Да, на козлов были похожи эти мои не летающие змеи. Да-да, у них были рожки - концы планок, торчавшие в прорвавшейся наверху бумаге".

"Пароход, стоящий на якоре, был, когда мы гребли возле него, по крайней мере стеною для нас. Да-да, гигантская стена, порыжелая снизу..."1

1 Юрий Олеша. Ни дня без строчки, с. 40, 182, 23, 57.

Надо сказать, что обычно Олеша не кладет на страницу метафору и идет дальше, а проводит весьма динамичную, хорошо развивающуюся метафорическую линию. Он подготавливает уподобление, как комбинацию в шахматной партии. Уподобление начинается исподволь и никаких подозрений сначала не вызывает. Затем оно стремительно нарастает и, наконец, обрушивается всей своей неотвратимой убедительностью. Расчет у писателя далекий: он начинает комбинацию со скрипки, а заканчивает партию - вышибленной челюстью. Делается это так: сначала Олеша говорит о скрипке, звук которой вызывал зубную боль. Незначительная метафора - звук скрипки - зубная боль, - на которой при других обстоятельствах Олеша не стал бы настаивать, нужна лишь для того, чтобы ввести отправную точку всего замысла. Отправная точка замысла - зуб. Так как известно, что удалению зуба предшествует боль, то Олеша и начинает с зубной боли. Начатое дело Олеша доводит до конца: зуб действительно оказывается удаленным. Все вместе это выглядит таким образом: "...скрипка, звуки которой вызывали зубную боль". Через три страницы говорится: "У капитана Бонавентуры был страшный голос. Если скрипка вызывала зубную боль, то от этого голоса получалось ощущение выбитого зуба". Сравнение нарастает, как лавина, как бедствие. На следующей странице сказано: "Теперь его голос уже звучал так, что казалось - выбит не один зуб, а целая челюсть".