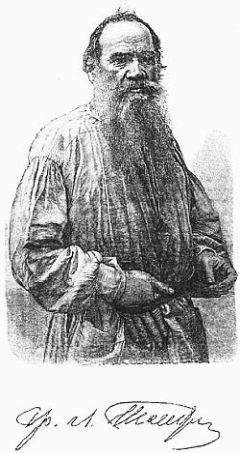

Евгений Соловьев - Л. Н.Толстой. Его жизнь и литературная деятельность

Помощь проекту

Л. Н.Толстой. Его жизнь и литературная деятельность читать книгу онлайн

Раз мне пришла мысль, что счастье не зависит от внешних причин, а от нашего отношения к ним; что человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив; и, чтобы приучить себя к труду, я, несмотря не страшную боль, держал по пяти минут в вытянутых руках лексиконы Татищева или уходил в чулан и веревкой стегал себя так больно по голой спине, что слезы невольно выступали на глазах.

Другой раз, вспомнив вдруг, что смерть ожидает меня каждый час, каждую минуту, я решил, не понимая, как не поняли того до сих пор люди, что человек не может быть иначе счастлив, как пользуясь настоящим и не помышляя о будущем, – и я дня три, под влиянием этой мысли, бросил уроки и занимался только тем, что, лежа на постели, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников с кроновским медом, которые я покупал на последние деньги”.

Мальчик умствует в своем произвольном одиночестве, мальчик чувствует себя несчастным и начинает задумываться о смерти. Сколько отвлеченного в направлении его мысли и как мало связи между работой его мозга и впечатлениями от окружающей действительности! Но мы уже видели, что в детстве Толстому очень хотелось полетать и казалось, что это так просто: “стоит только обнять коленки покрепче руками”; и в отрочестве у него та же жажда летания, то же стремление непокорного духа отрешиться от земли и ее обыденных, будничных интересов. Мы уже предчувствуем, что он должен увлечься сомнением, и должен увлечься им прежде всего потому, что жизнь не удовлетворяет его. Страдание же истинное или выдуманное – безразлично – ведет человека к отрицанию. И само полученное им воспитание не закрепило в его голове ни одного твердого правила: он и молился-то лишь по привычке, исполняя какой-то обряд, а когда сверстник сказал ему, что не надо молиться, что смешно молиться, – он бросил это так легко, как будто сдул пушинку со своей одежды.

“Я воображал, – продолжает он свой рассказ, – что кроме меня никого и ничего не существует во всем мире, что предметы – не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я на них обращаю внимание, и что, как скоро я перестаю думать о них, образы эти тотчас же исчезают. Были минуты, что я под влиянием этой постоянной идеи доходил до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался в противоположную сторону, надеясь врасплох застать пустоту (néant) там, где меня не было.

Из всего этого тяжелого морального труда я не вынес ничего, кроме изворотливости ума, ослабевшей во мне силы воли и привычки к постоянному моральному анализу, уничтожив свежесть жизни и ясность рассудка”.

Разумеется, все эти мысли и мыслишки кажутся мальчику в высшей степени оригинальными и питают его гордость. С сознанием собственного достоинства и превосходства смотрит он на остальных смертных, но – “странно, – рассказывает он, – приходя в столкновение с этими смертными, я робел перед каждым, и чем выше ставил себя в собственном мнении, тем менее был способен с другими не только выказывать сознание собственного достоинства, но не мог даже привыкнуть не стыдиться за каждое свое слово и движение”.

Такими-то настроениями начались университетские годы, а вместе с ними и юность.

Как мы видели раньше, Толстой несколько неожиданно поступил на факультет восточных языков, что, по-видимому, можно объяснить лишь его юношеской страстью оригинальничать и идти иной дорогой, чем идут другие, не справляясь даже о том, насколько она хороша. учился он очень неудачно, главным образом потому, что перескакивал от предмета к предмету, не зная, на чем ему остановиться. В сорок четвертом году мы видим его уже юристом, но и здесь дело не пошло. Он заинтересовался лишь на несколько месяцев лекциями профессора Мейера по государственному праву и взялся даже за самостоятельное сравнение “Духа законов” Монтескье с “Наказом” императрицы Екатерины, увлекся этой работой, а потом вскоре остыл и к ней.

Профессор Загоскин, подробно исследовав документы, относящиеся к университетскому периоду жизни Толстого, нарисовал следующую ее картину, которую мы и резюмируем:

“Граф Лев Николаевич не последовал математическим наклонностям своих братьев; он избирает факультет восточных языков, к поступлению на который усиленно и готовился в течение 42–44 годов, а дело это было не совсем легкое, так как для вступительного экзамена нужно было иметь подготовку в арабском и турецко-татарском языках. Приближалась весна 44 года – время вступительных университетских испытаний. В это доброе старое время для юношей из богатых аристократических семей практиковалось облегченное средство для вступления под сень университетских аудиторий: среди профессоров всегда находились покровители родовитых и состоятельных аспирантов на студенчество, которые или поселялись у своих будущих экзаменаторов в качестве учеников-пансионеров, или же брали у них по их специальностям приватные уроки (разумеется, за приличное вознаграждение). Толстому, на беду, пришлось, однако, держать экзамен в такое время, когда только что от попечителя округа, графа Мусина-Пушкина, было получено строжайшее предложение: “малосведущих не принимать”. Несмотря на приватные уроки, он сбился и получил достаточное количество единиц и двоек. Но ему разрешили дополнительные экзамены, и он был принят “по разряду арабско-турецкой словесности”. Что нашел он тут? Очень мало для ума, еще меньше для сердца. Но вероятно, что главная причина его хронических университетских неудач лежала не в курсе преподавания, не в профессорах, а во влиянии той среды, среди которой он вращался. “Это, – говорит Загоскин, – была среда, всецело проникнутая сословными предрассудками, пропитанная условными понятиями комильфотности и не находившая ничего лучшего, как воскуривать фимиам их высокопревосходительствам губернатору и губернаторше и разделять свое досужее время между картами, танцами и сплетнями, присоединяя к этим развлечениям поистине беспримерное чревоугодие. Дом тетки молодых графов Толстых, П.И. Юшковой, муж которой, кстати сказать, рекомендовал себя откровенно стихами: “граф Толстой – человек пустой, выдал дочь Полину за Юшкова-скотину”, – являлся одним из видных аристократических домов Казани. Очень естественно, что этот дом совмещал в себе все условия пустой, бессодержательной провинциальной великосветской жизни. Как тетушка Полина Ильинична, так и окружавшие ее систематически портили юношу, ломали его хорошую от рождения натуру и развращали и его ум, и его душу, и его сердце. В братьях своих, кроме старшего, Николая, никакой нравственной поддержки он встретить не мог. Сергей Николаевич был ярким типом бонвивана, студента-франта, дамского поклонника и ловеласа, который никогда не прочь кутнуть и охотно берет от жизни все, что она способна дать ему; впоследствии он женился на цыганке из хора. Дмитрий, напротив, был ханжа и мистик, избегавший всяких удовольствий и развлечений света, ходил по всем церковным службам, постился, вел абсолютно чистую жизнь; даже попечитель округа Мусин-Пушкин вынужден был уговаривать его танцевать на вечерах тем аргументом, что царь Давид плясал перед ковчегом.