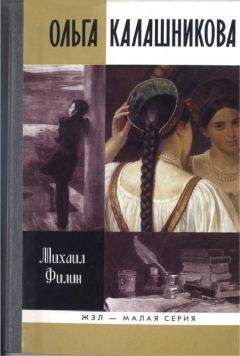

Михаил Филин - Ольга Калашникова: «Крепостная любовь» Пушкина

Помощь проекту

Ольга Калашникова: «Крепостная любовь» Пушкина читать книгу онлайн

Пушкин же раскусил, кто ходил в Чернышевский переулок.

Князь докладывал поэту о двух персонах — «управляющем» и «человеке», а на самом-то деле персона была одна. В роли курьера выступил Михайла Иванов Калашников[83], ставший говорить о себе в третьем лице. И здесь князь Пётр Андреевич опростоволосился: пробежав пушкинскую цидулку, он что-то спросил у топтавшегося поодаль безымянного «человека» про Ольгу. Тем самым П. А. Вяземский разом выдал и её, и своего приятеля. Калашников уразумел: в принесённом им письме барина Александра Сергеевича речь шла о его дочери. Сопоставив это открытие с уже известными ему фактами и слухами, Михайла обо всём догадался. Семи пядей во лбу для прозрения и не требовалось: в помещичьих писаниях крепостные девки фигурировали, как правило, в определённых случаях.

Не исключено, что Михайла Калашников отнёс в почтовую контору ответную княжескую депешу; что П. А. Вяземский вручил ему (точнее, «человеку») и звонкую монету — для доставления соблазнённой дочери управляющего.

Так в «крепостной роман» попала страничка из авантюрного. Старый плут, любивший своё чадо, внезапно сменил обличье и обморочил благородных героев.

Смущать князя Петра Андреевича занятными деталями «романа в романе» Пушкин не стал. В письме к нему от 27 мая 1826 года поэт лишь полюбопытствовал, не взял ли помянутый «человек» каких-либо денег. И, закрывая тему, добавил, что отослал этого типа «от себя за дурной тон и дурное поведение». Покарать шельму Михаилу за грехи подлинные и мнимые Александр Пушкин мог разве что на бумаге.

А относительно предложенного князем спасительного «средства» Пушкин меланхолично написал: «Ты прав, любимец Муз, — воспользуюсь правами блудного зятя и грядущего барина и письмом улажу всё дело» (XIII, 279).

Меморандум не сохранился — или же он не был составлен.

Дабы развеять последние сомнения, Михаиле Калашникову следовало учинить розыск, который, вероятно, был произведён безотлагательно. И, естественно, Ольга быстро во всём созналась.

На следующий день, 11 мая, Калашниковы отправились в нижегородские земли.

То, что началось на исходе 1824 года с лирического «младого и свежего поцалуя» и на весьма высокой ноте продолжилось, завершилось, увы, так, как завершалось почти всегда и у всех. За тривиальный финал романа совестливый Александр Пушкин расплачивался целых десять лет — до самой смерти.

И с отвращением читая жизнь мою,

Я трепещу и проклинаю,

И горько жалуюсь, и горько слёзы лью,

Но строк печальных не смываю (III, 102).

Возможно, в этих стихах, которые сравнивались даже с 50-м псалмом царя Давида[84], незримо присутствует и брошенная на произвол судьбы «белянка».

Глава третья

БЕДНАЯ ОЛЬГА

Мне с каждым днём грустней, грустней…

Эда«Село Большое, или Базарное, Болдино, при речке Азанке, или Сазанке, находится на северной полосе Лукояновского уезда, в юго-восточном углу Нижегородской губернии. Оно расположено на пригорке, с пологим скатом по направлению к соседнему селу Ларионову. Избы, как и в большинстве селений этой полосы, крыты соломой, и самое село, благодаря этому, имеет вид бедной глухой деревушки. На горе, среди села, широкая площадь, на которой живописно выделяется помещичья усадьба <…>; рядом с усадьбой высится церковь. Верхнюю часть села можно считать старейшим жилищным пунктом Болдина вместе с примыкающими к ней по склону базарною площадью и улицей. Вокруг Болдина местность степная, безлесная, встречаются лишь небольшие рощицы из дубняка и осинника»[85].

Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогой,

За ними чернозём, равнины скат отлогой,

Над ними серых туч густая полоса… (III, 236).

Судя по «Описи имения…», сделанной сразу после кончины С. Л. Пушкина, господский дом — деревянный, крытый тёсом — имел мезонин, стоял на каменном фундаменте. В строении наличествовало 11 «горниц»; был и подвал, тоже каменный[86].

Отныне Михайла Калашников управлял куда более крупным имением, нежели псковское. По данным 8-й ревизии (1833), за чиновником 5-го класса и кавалером Сергеем Львовичем Пушкиным числилась только в Болдине (Сергиевском тож) 391 душа «мужеска полу»[87]. Оброчные мужики занимались хлебопашеством, готовили чёрный поташ из золы сорных трав и соломы, выделывали рогожи, мастерили сани; бабы ткали холсты и полотна.

По «полюбовному разделу» с братом Василием Львовичем, отцу Александра Пушкина принадлежали, помимо половины села Болдина, расположенные неподалёку деревни Львова и Кистенёво (Тимашево тож). Последняя отстояла на 180 вёрст от Нижнего Новгорода и относилась уже к Сергачскому уезду.

Когда Александр Пушкин писал князю П. А. Вяземскому про «блудного зятя и грядущего барина», Калашниковы уже находились в Болдине. Они постепенно обустраивались; глава семейства, «мужик крепкий» (П. Е. Щёголев), рьяно принялся за труды. Ольга же приходила в себя; вероятно, заглядывала в местную церковь Успения Пресвятой Богородицы; чем-то помогала матери по дому и исподволь готовилась к важному событию. Так ни шатко ни валко минуло несколько недель, промелькнула Троица — и весна незаметно перешла в лето…

В последней четверти XX века сотрудница Государственного архива Нижегородской области Н. И. Куприянова, изучая метрическую книгу болдинского Успенского храма за 1826 год, обнаружила две короткие и важные для науки записи. Мы с благодарностью пройдём заново по указанному исследовательницей пути, кое-где уточняя или дополняя её текстологические наблюдения[88].

Интересующий нас источник имеет длинное название: «Книга данная из Лукояновскаго духовнаго Правления ведомства онаго Села Болдина Успенской церкви части Священника Ивана Матвеева с причтом на 1826-й год для вписания им в оную родившихся, браком сочетавшихся и умерших с тем, чтоб в писании оных и в прочем поступаемо было по прежним о сём предписаниям напечатанным в сей книге в графах прописям неупустительно под опасением в противном случае неминуемаго взыскания и штрафования декабря дня 1825 года».

Открывает потрёпанную «Книгу…» раздел, озаглавленный «Часть первая о рождающихся». Здесь, на странице, получившей архивную нумерацию «лист 232 оборот», начинаются записи о младенцах, которые появились на свет в июле 1826 года. Вторая сверху запись имеет порядковый номер 24 и дату 1 июля.

![Татьяна Рожнова - Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна и ее потомки [с иллюстрациями]](/uploads/posts/books/31634/31634.jpg)