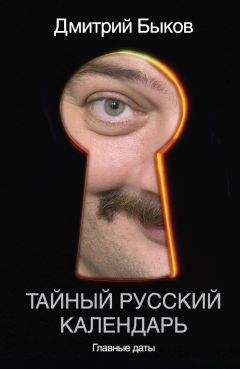

Дмитрий Быков - Тайный русский календарь. Главные даты

Помощь проекту

Тайный русский календарь. Главные даты читать книгу онлайн

Как ненавидит Чехов все полезное, все, у чего есть определенный raison d'etre, «причина быть», как мило ему все неутилитарное и беспричинное, все, что обвеяно ветром другого мира! Слабость, неразвитость, тонкость — приметы всего, что он любит: неразвитая грудь красавицы Маши, слабые тонкие руки Мисюсь, почти детские плечи, беспомощность и неопытность Анны Сергеевны из «Дамы с собачкой»… Все отвратительное у него всегда толсто, прочно, уверенно, телесно-обильно — как сожительница Белокурова, похожая на гусыню и держащая его в ежовых рукавицах. А результат всякой деятельности, в особенности столь бурной и самовлюбленной, как у Лиды, сводится к тому, что молодежь составляет «сильную партию» и прокатывает Балагана на выборах.

Если уж говорить о чеховской религиозности — тоже скорей эстетической, чем этической, и уж, конечно, более подлинной, чем попытка увидеть в Боге своего рода школьного директора, распорядителя, классного руководителя, — то о Боге у него ярче и бесспорнее всего свидетельствует снег в «Припадке», шестнадцатилетняя армянка в «Красавице» (а станционный телеграфист презрительно назван «унылым и порядочным» — порядочность автор ставит невысоко), одинокий костер в «Студенте». Студент Иван Великопольский (и в фамилии этой любовь к огромным пустынным пространствам!) счастлив не только потому, что «красота и правда продолжались двадцать веков» с той самой ночи, когда отрекался и каялся Петр, но и потому, что он молод, свеж, силен, что над его родной деревней узкой полоской горит холодная багровая заря. Можно себе представить, что сделал бы из этого Бунин с его пышной изобразительностью, но и в чеховской скупой живописи — «сухой кистью» — ночь с одиноким костром и багровой узкой зарей видна с поразительной резкостью, и все это входит важной составляющей в общее чувство свежести и силы, которым дышит этот странный его рассказ. Странный — потому что сила как раз не принадлежит к числу любимых чеховских добродетелей; но сила силе рознь. Студент у него не зря рассказывает об отречении Петра и о том, как, вопреки этому отречению, ничто не кончилось. «Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности длинная, унылая ночь!»

Но она прошла, вон и заря горит. Есть вещи, которым ничего не делается, а уж что, казалось бы, беззащитней и даже обреченней христианства; но именно эта его обреченная, так точно описанная Пастернаком и Синявским готовность бросаться на передовую делает его самой победительной из всех мировых религий.

Вероятно, самый исповедальный рассказ у позднего Чехова — «Архиерей». Коллизия тут отчасти та же, что и в «Студенте»: крестьянский сын, выбившийся в люди, вообще частый герой Чехова. «Архиерей», по свидетельству Бунина, сохраненному Зайцевым, вообще автобиографичен — и в чертах матери архиерея угадывается чеховская матушка Евгения Яковлевна, которой в самом деле суждено было пережить сына. «Архиерей» так странен и так мало понят критикой — прижизненной уж точно, а там настала советская, атеистическая, — что предельно зашифрован, как все чеховские личные высказывания; проще говоря, это рассказ об ужасе смерти и попытке с ним свыкнуться. Если уж архиерею, которого столь символично зовут Петром, мысль о смерти страшна и невыносимо печальна, потому что нечто главное еще не сделано и не понято, — что говорить об агностике? У Чехова нет более откровенного высказывания о собственной смерти и мучительном привыкании к мысли о ней; и не то тяготит, что впереди неизвестность, — для него, кажется, никакой неизвестности не было, мысль о загробной жизни его и в юности не посещала, он лишь теоретически может помыслить о том, что где-то, когда-то — «на том свете, в той жизни мы будем вспоминать о далеком прошлом, о нашей здешней жизни с таким же чувством», как о юности. Тяготит то, что здесь нечто главное осталось непонятым, невоплощенным, и теперь уже не понять.

«Архиерей» — тот новый тип рассказа, который всегда теперь будет ассоциироваться с именем Чехова, потому что именно Чехов его в русскую литературу и принес; есть усилия в этом направлении у Тургенева — и есть блестящие удачи, — но Тургенев слишком классик, слишком привержен традиции и всегда стремится как-то завершить фабулу, свести концы с концами. Чехов первый отказался от этой привычки: в «Архиерее» все на первый взгляд само по себе — и рыжая хитрая девочка Катя, и вечно раздраженный отец Сисой, которому все «не ндравится», и слепая нищая с гитарой, которую вспоминает архиерей Петр, думая о жизни своей за границей, у теплого моря. Но все это сливается в один надрывный стон, в одно чувство, которое и стремится Чехов вызвать у читателя. Почему так и мучился над этим рассказом: «Ах, как непонятно, и страшно, и хорошо».

Это и есть самый точный портрет религиозного чувства во всей его подлинности.

Почему хорошо? Потому что смерть, отдых от всего непонятного и чуждого, от жизни, в которой не с кем поговорить, в которой приходится, не чувствуя ног, стоять посреди собора на чтении Двенадцати евангелий (их же читают и в «Студенте»); потому что можно снять тяжелое облачение, не видеть больше робкого, заискивающего выражения старухи-матери, с которым та прежде говорила с богатыми родственниками, а теперь говорит с сыном. Почему хорошо? Потому что «Мы отдохнем». Почему непонятно? Потому что главное не определяется словами, и вот он, архиерей, по самому своему положению стоит так близко к чуду — а все равно не понимает в этом чуде чего-то главного, и слепая нищая с гитарой говорит ему о чуде жизни не меньше, а то и больше, чем все священные тексты, известные ему наизусть. Ведь и писатель к этому чуду близко, и всю жизнь писал, как каторжный, и понял все, а не понял главного, чем все это удерживается вместе и почему сливается в такую гармонию. Почему страшно? Потому что никогда больше не увидимся и не скажем друг другу того, что должны были; от этого чувства — страха, благодарности, жалости — плачет у Чехова вся церковь, и плачет архиерей. Никакой морали, да, собственно, и никакого внятного смысла в этом рассказе нет; есть точнейшая, потребовавшая многих деталей и точной расстановки действующих лиц фиксация чувства, с которым мы живем, стареем и будем умирать, если повезет умирать в своих постелях.

Эта религиозность не имеет отношения к смыслу жизни, нравственности, образованности, порядочности, семье и браку, уму и глупости; эта религиозность не предполагает философии, не касается споров о теодицее и о векторе истории; она просто есть, и все, как есть у каждого мало-мальски слышащего восторг, ужас и благодарность перед лицом жизни. Чехов, умирая, зафиксировал это с той точностью и остротой, какая и Толстому была недоступна, потому что у Толстого, грех сказать, слишком многое заслонялось собственной личностью, ее страхами и тщеславием, тем, с чем он всю жизнь боролся и чего так и не одолел. Он и уйти хотел — от этого. А Чехову незачем было уходить.

Если от русской литературы остался бы один рассказ — русская жизнь с ее пошлостью, подлостью, невысказанностью главного, с высшим музыкальным смыслом и темной, но умиленной и радостной верой ни в чем не выразилась бы полней, чем в «Архиерее», после которого Чехов почти ничего уже не написал. Разве что «Невесту», где умная героиня покинула родной город — «как полагала, навсегда».

Важно здесь это «как полагала», потому что жизнь посмеется над любыми предположениями, и на самом деле никуда не уедешь. Но нам вместе с Надей хочется думать, что — навсегда. И что переселилась она в те места, в те необъятные и бесконечные пространства, где, по Чехову, проистекает настоящая жизнь.

Хорошо бы и он сейчас был там.

2 февраля. Александр Селькирк снят с необитаемого острова (1709)

Робинзон forever

2 февраля 1709 года английский матрос Александр Селькирк после четырех лет пребывания на необитаемом острове Мас-а-Тьерра, что в шестистах милях к западу от чилийского побережья, поднялся на борт корабля «Дьюк», обрел дар речи и поведал капитану Буду Роджерсу свою робинзонаду. То есть такого слова тогда не было, как не было до Одиссея слова «одиссея».

Селькирк, проживший всего сорок семь лет, представлял собою натуру выносливую, но невыносимую. Следовало бы внести в психиатрические реестры синдром его имени — некоммуникабельность в сочетании с явной тягой к лидерству; такой человек рожден организовывать, командовать, даже спасать — но повелевать ему некем, ибо он не выдерживает никакого общества. Лучший выход для него — стать господином безгласной природы на маленьком удаленном острове. Другой человек там бы не выдержал и месяца, но Селькирк не только освоился, но даже стал находить в своем положении некоторую приятность. Правда, для адаптации ему, по собственному свидетельству, понадобились полтора года. На остров он попал по собственному желанию (правда, перед самой отправкой заколебался, но капитан был уже неумолим): служа боцманом на галере «Cinque Ports», Селькирк жестоко поссорился с ее капитаном Томасом Стредлингом, характерец у которого тоже был не подарок (незадолго перед тем он разругался с Уильямом Дампьером, организатором всей экспедиции, и галера отъединилась от главного корабля, «St George»).