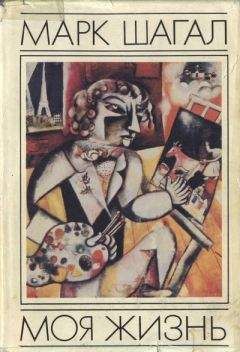

Марк Шагал - Моя жизнь

Помощь проекту

Моя жизнь читать книгу онлайн

Не менее существенной являлась для Шагала другая коллизия: «дома» и «мира».

Впоследствии он напишет: «У художника есть необходимость быть „в пеленках“. Он всегда находится где-то возле юбок матери, очарованный ее близостью и в человеческом, и в формальном плане. Форма — не продукт школьного обучения, а следствие этой погруженности в материнское начало»[60]. «Сидеть запертым в клетке» и совершать все путешествия лишь в воображении — таково было его сильнейшее желание на протяжении всего творческого пути. Но не менее настоятельной была потребность в расширении горизонта, в обретении новых тем и новых средств выражения. В 1900-е годы остаться в Витебске означало «зарасти мхом», причем отъезд в Петербург оказывался вехой более далекого пути. «Вторым Витебском», новой, как бы чисто творческой родиной становится для Шагала, как и для многих других мастеров XX века, Париж. Ситуация 1900-х годов повторится в 1910-е и в начале 1920-х: снова придется покидать Витебск и уезжать сначала в Петроград и в Москву, чтобы в итоге опять отправиться во Францию…

В течение всей последующей жизни Шагал сохранит, по его выражению, «дуализм, двойственность», тяготение одновременно к России, где находились, как он не раз подчеркивал, корни его искусства, и к Парижу, который он считал «столицей мировой живописи». Эта раздвоенность отражалась — и преодолевалась — в самих шагаловских образах, вбирающих в себя все новые впечатления окружающего мира, но хранящих связь с прошлым, — недаром его герои, как уже говорилось, часто движутся вперед с лицом, обращенным назад. В своих произведениях художник умудрялся оставаться в Витебске, как бы далеко от него ни находился, ибо он носил «отечество в своей душе», претворяя его в духовные образы. При этом он выходил за пределы родного города, устремляясь в космос и в запредельные мистические сферы, а также преодолевая границы культур и восходя от национального, воплощенного во всей его полноте — к общечеловеческому.

В Париже, куда он был, по собственным словам, «вытолкнут самой судьбой», происходит окончательная кристаллизация его стиля, ставшего одним из самых ярких проявлений авангарда начала века.

В столице Франции Шагал, как и на родине, недолго учился в обычном смысле — посещая свободные академии Гранд Шомьер и Ла Палетт. Настоящей «академией» станут для него Лувр и Люксембургский музей, салоны и частные галереи, а также улицы великого города, освещенные неповторимым «светом-свободой». Шагал живет в знаменитом «Улье» на Монпарнасе, дружит с поэтами. Увидев его произведения, Аполлинер произносит слово, из которого впоследствии произведет новый искусствоведческий термин — «сюрреализм» — и пишет в честь Шагала стихотворение. Стихи посвящает ему и недавно вернувшийся из странствий по России Блэз Сандрар. Произведения Шагала названы в них «плодами исступления», а сам он предстает готовым «каждый день совершить самоубийство»[61].

Сходные впечатления вынес в те годы из контактов с Шагалом искусствовед А. Ромм. В своих неопубликованных воспоминаниях он пишет, что его особенно поразила способность художника удивляться обычным вещам, как будто он «только что воплотился».

В Париже Шагал испытал, по его выражению, «революцию видения» (или «революцию глаза»), суть которой состояла в том, что он научился мыслить более автономно от натурного мотива, свободно высказываться о мире, используя язык пластики, цвета и света, который обретал в его работах всю силу своей выразительности. В живописи Шагала тех лет ощутимы влияния фовизма, кубизма и кубофутуристического стиля Р. Делоне и близких ему художников, который Аполлинер окрестил «орфизмом» (в силу его «музыкальности» и потому, что в нем, как в античном орфизме, сочетались организующее — «аполлоническое» и стихийное — «дионисийское» начала). Позже образ Орфея будет не раз возникать в работах Шагала как олицетворение способности художника проникать в процессе творчества в глубины подсознания, верности в любви и потребности оглядываться назад — в прошлое.

Однако, соприкасаясь со всеми направлениями, Шагал оставался в искусстве авангарда резко обособленным. Он был не похож на других не только кругом образов, почти не выходивших за пределы Витебска, но также — варварской экспрессией стиля, «сумасшедшим», по собственному определению, цветом, пониманием искусства как, в первую очередь, «выражения состояния души». В отличие от фовистов, Шагал не создавал образы, в которых время спрессовывалось в мгновение, а показывал развернутую во времени картину мира. От кубистов он отличался тем, что, стремясь к образным обобщениям, не собирался жертвовать для них предметностью бытия. Как писал Сандрар, «он корову берет — и коровой рисует, церковь берет — и ею рисует»[62]. В произведениях тех лет реальность представала многоплановой, дискретной и единой, от микрочастиц до звезд, и при этом сохраняющей в своей материальности духовную первооснову. Каждое изображение являлось и проекцией души, и моделью космоса, где верх и низ относительны, постоянно меняются местами. Но, может быть, главное отличие Шагала от других мастеров «парижской школы» заключалось в глубинной религиозной направленности творчества. Своей задачей он считал демонстрацию чуда, скрытого за привычным распорядком вещей, и, выполняя эту задачу, нарушал порядок и взрывал устоявшуюся поверхность явлений. К миссии художника относился с глубокой серьезностью, рассматривая его как «посланца», при этом не просто приносящего на землю весть о небе, а усматривающего ее в самих земных вещах. Отсюда — приземленность и одновременно экстатичность персонажей, контрастность цветовых и световых отношений, взрывчатость, асимметричность и центробежность композиционных построений. В работах 1910-х годов, как и в последующих, диагональные композиции подчеркивают стремительность движения, горизонтальные воплощают идею перемещения не только в пространстве, но и во времени, а вертикальные — схождения и восхождения, связи чувственного и сверхчувственного (недаром один из любимых образов позднего Шагала — «лестница Иакова»).

Хотя произведения первого парижского периода имели ярко выраженную метафизическую окраску, в них явственно слышался гул исторического времени. С энергией, почти не имеющей аналогий, Шагал воплотил предчувствия надвигающихся катастроф, которые вскоре откроют собой, по слову поэта, «некалендарный, настоящий двадцатый век».

Война помешала художнику вернуться в Париж после поездки в 1914 году на родину, но позже он будет благодарить судьбу за свое «пребывание в России в годы войны и революции, как и за пребывание во Франции в переломные для искусства годы»[63].

Во время войны, когда сбылись все грозные пророчества, окружающая жизнь более прямо входит в искусство Шагала. Он теперь сильнее ощущает, по словам Мейера, «реальность человеческого», соединяя в образах экспрессию с документализмом (часть произведений 1914–1915 годов он так и называл: документы). Как бы предчувствуя в будущем окончательный разрыв с родиной и разрушение векового уклада, спешит запечатлеть все, что «попадается на глаза»: виды Витебска, портреты близких, еврейских стариков. Война, прямо отраженная в графике, в живописи воплощается в метафорических образах бездомного странника, символа всех еврейских и нееврейских беженцев XX века, разносчика газет — вестника беды, а также еврейского кладбища с пророчески открытыми, как бы приглашающими новых обитателей воротами. Параллельно звучат мажорные темы природы, творчества и любви. Союз с Беллой становится символом союза мужчины и женщины. Он означал для Шагала не просто один из аспектов человеческой жизни, но нечто, лежащее в самой сердцевине бытия, и подобный взгляд имел глубокие национальные корни. Начиная со средневековья присутствие Бога в мире — Шехина — воспринималось как проявление его женской ипостаси, благодаря чему признавалась изначальность разделения полов. Русский философ С. Булгаков писал, что «Шехина, соответствуя женскому началу в божестве, есть, так сказать, субстанция женственности, которую благочестивый иудей имеет в своей жене». Отсюда, по его словам, «апофеоз земного брака и священного деторождения»[64].

У Шагала подруга мужчины всегда содержит в себе нечто ангелическое, а ангелы часто наделяются женскими чертами. Любовь преодолевает дуализм и разобщенность мира, как бы искупая грехопадение. Она объединяет влюбленных в подобие изначального андрогина и при этом несет в себе творческое начало (возлюбленная художника — его муза), обладая, как и творчество, способностью возносить над обыденностью.

Таковы знаменитые полотна 1910-х годов с изображениями влюбленных, поочередно поднимающихся в воздух, чтобы совершить наконец вдвоем полет над Витебском. Полет, в котором мечтательная устремленность к небу неотделима от страстной привязанности к земле, причем «земля» и «небо» несут в себе многозначный смысл, обозначая также низшие и высшие аспекты бытия.