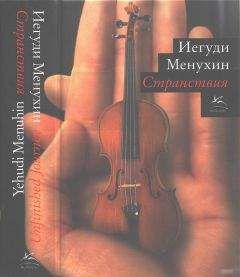

Иегуди Менухин - Странствия

Помощь проекту

Странствия читать книгу онлайн

В продолжение темы различий в общности могу сказать, что оба моих родителя были люди чувственные, каждый по-своему. Отец любил поесть, мальчиком в Иерусалиме он однажды, как он сам рассказывал, вызвал у себя приступ аппендицита, съев подряд четырнадцать порций мороженого! Маме, правда, не приходилось бороться с таким соблазном, за всю взрослую жизнь она не прибавила в весе ни унции. Его юность была наполнена текстами, толкованиями, интеллектуальными и религиозными вопросами, а ее юность питалась более варварской культурой, почитающей тело и пять чувств, ловкость всадника, танцора и музыканта, а также негу паши, на исходе дня возлежащего на подушках в своем шатре. Она любуется богатыми шелками, чеканными узорами на рукоятке кинжала и вообще формами и красками Востока, его голосами, ароматами и изделиями. Все это для нее означает годы детства и сказочную землю, с чьими красотами не может соперничать больше ни одна страна; эту страсть унаследовал от нее и я.

Сколько себя помню, мать воплощала нормальную жизнь в семье и одновременно — заморскую экзотику, с куполами и мечетями немыслимой формы в окружении незнакомой, небывалой природы. Сказки “Тысячи и одной ночи” (сокращенные) были моей любимой книгой; это была мамина книга, и она питала мою любовь к Востоку. Как и музыка. И как в дальнейшем путешествия — сначала в Румынию, потом в Россию и, наконец, в Индию, первоначальный источник, незнакомую родину, где я почувствовал себя дома. Так одна из прямых линий моей жизни началась с детства моей матери, если не на много поколений раньше, и, прослеживая ее, я обращаюсь в прошлое.

Другая линия начинается с того, что я родился американцем. Четкая мысль, ищущая симметрию, ожидала бы, что вторая линия направится в будущее, но — и, по-видимому, не впервые — настояние на симметрии и правильности привело бы к искажению фактов. Америка значит для меня очень много, но совсем не в первую очередь — будущее. Самое главное — это, без всякого сомнения, красота природы. Но не родной город открыл мне ее.

Приплыв в разное время из Палестины, он и она не намеревались встретиться в Нью-Йорке, но для устройства этой встречи судьбе не пришлось особенно стараться. Нью-Йорк, при всей его огромности и при всем многообразии, состоял из отдельных этнических лоскутов, так что вновь прибывшие сразу попадали в соответствующее окружение, поверхностное, но свое. И встречу эту было труднее предотвратить, чем обеспечить. Неудивительно, что они скоро полюбили друг друга, и любовь помешала Маруте уехать домой к матери. Оба молодые и красивые, они еще, помимо всего, дарили друг другу надежность знакомого в незнакомом мире. Тут не было семей, с которыми их связывали бы родственные узы и к которым тянула бы привычная нежность, и друзей тоже еще почти не было, они очутились в городе одни-одинешеньки, как на необитаемом острове, — а для тех, кто любит и полон надежд, такой остров — это райский сад, и хорошо, что вокруг никого. В последующие годы родилась такая семейная шутка: женились молодыми из экономии — вдвоем можно прожить так же дешево, как одному.

Первый год жили по дешевке, в меблированных комнатах; единственным развлечением, которое они могли себе позволить, было взаимное общение. По соседству находился Бронкс-парк, их Эдем, и они гуляли в нем, напевая песни на иврите, словно Адам и Ева, и речи их — имена всякой твари и птицы. Мое появление положило конец их райской беззаботной жизни. Вынужденные искать себе отдельное жилище, они обшарили окрестности и в конце концов, после нескольких неудач, нашли подходящую квартиру, от парка рукой подать. Провожая, хозяйка им сообщила, желая быть приятной новым жильцам и одновременно поставить точку под переговорами: “И еще могу вас обрадовать: евреям я не сдаю”. История, по крайней мере в Нью-Йорке, притупила это лезвие, но как больно ранил слух моих родителей голос вражды, отогнавшей их к берегам Нового Мира, но последовавшей за ними и туда! Хозяйке-антисемитке разъяснили ее ошибку, и переговоры с нею были прекращены. Вскоре подыскали другую квартиру и там собрали круг друзей, таких же бедных и беззаботных студентов и прочей неунывающей молодежи, — убежище от злобных предрассудков. Но оплошность той квартирной хозяйки оставила след. Выйдя тогда от нее на улицу, моя мать дала клятву: когда родится ее младенец, он будет носить на себе знак, объявляющий миру о его крови. У него будет имя “Еврей”.

“Иегуди” в тех условиях может показаться странным выбором. Если бы она хотела только избежать неопределенности, можно было дать мне имя кого-то из патриархов (кроме, конечно, Моисея, потому что еврейский обычай не позволяет давать сыну имя отца), ведь простой обыватель все равно не знает, что значит “иегуди” на иврите. А в Ветхом Завете Иегуди не фигурирует. Для моей матери очень характерно принимать решения с налету и потом их неуклонно держаться. И то, что оскорбительная реплика в адрес ее народа немедленно вызвала заносчивую реакцию, тоже вполне естественно. Но тут могла быть еще и другая причина. Язык символов всегда был ей близок. Авраам, Исаак или, скажем, Иаков — это части нашей истории, рожденные ею и продолжающие ее; Иегуди, “еврей” — это просто всякий человек, никому не подражающий и ни за кем не следующий. Как я надеюсь показать, наша мать хотела, чтобы ее дети были свободны от груза прошлого, от родственных связей и от еврейской традиции. Мое имя — как бы первая запись на чистом листе. Несомненно одно: я родился 22 апреля 1916 года.

Маме было двадцать, а отцу двадцать три, когда, с моим появлением, они стали подчинять собственные интересы интересам детей, и так продолжалось до 1938 года, когда мои сестры и я обзавелись собственными семьями. Отец дважды жертвовал своей карьерой ради меня — в 1917 году он бросил занятия в университете, чтобы зарабатывать на содержание семьи уроками иврита, и еще раз десять лет спустя, когда он вообще отошел от учительства и сделался моим менеджером. Естественно, я с глубокой благодарностью и с угрызениями совести сознаю, что достиг в жизни всего, чего достиг, за счет того, чего не смогли достичь они. Но понимаю я это только теперь, взрослый, сопоставляя и прикидывая задним числом. А тогда я не задумывался о том, что моя жизнь ставила пределы их жизням.

Я принадлежу к тем немногим счастливцам, чье детство из теперешнего далека видится как время светлого, безоблачного счастья. Связные воспоминания мои начинаются с Сан-Франциско, куда мы переехали незадолго до моего второго дня рождения, но ощущение беспредельной любви родителей возникло гораздо раньше, в первые месяцы жизни в Нью-Йорке и последовавшие за ними месяцы в Нью-Джерси.

В Нью-Йорке, до замужества и потом, мама давала уроки иврита. Мое появление на свет сократило их, хотя и не отменило, но в конце концов папе пришлось полностью взять их на себя в качестве меламеда, то есть учителя, готовящего мальчиков к бар-мицве. Отцовские поиски работы завели нас в Элизабет, небольшой город в штате Нью-Джерси, красоты которого он ценил настолько невысоко, что потом, поминая этот город, всегда именовал его Элизабет-свалкой; иначе говоря, его мнение значительно расходилось со взглядами местных обитателей, чего и следовало ожидать.

Наши родители не были типичными еврейскими иммигрантами в Америке. Во-первых, они были халутцим (палестинскими пионерами), которые не говорят на идиш, а используют для бытового общения между собой иврит, являющийся для остальных священным языком Писания. Во-вторых, как мама выделялась среди других своим татарским наследием, так отец отличался тем, что был последователем Ахад Гаама, чье учение этического сионизма он проповедовал ученикам. Оба смотрели на мир из азиатского угла, она — с точки зрения идеального прошлого, он — идеального будущего, но в обоих случаях вне исторического континуума. А между тем евреи Элизабета жили по-прежнему как бы в Польше. Если отвлечься от индустриального горизонта железнодорожных пакгаузов и нефтеперегонных вышек, иммигрант словно переносился из Черты оседлости прямо на Саут-Корт-стрит, не замечая перемены, старый образ жизни и в новом окружении оставался нетронутым. В результате атмосфера там была довольно затхлая. Детей, хотят они того или нет, безжалостно протаскивали через Талмуд-Тору, заставляя заучивать те или иные главы из Пророков или Пятикнижия и не обращать особого внимания на происходящее вокруг, а учителя их были убеждены, что чем мертвее язык, тем лучше. И в эту паутину ворвались наши родители, производя разрушительный эффект новой метлы.

Мне рассказывал свидетель — добрый друг Сэмюель Маранц, тогда двенадцати лет от роду он досиживал последние месяцы своего религиозного заточения и описывал нам, какое впечатление мы там произвели. Наши молодые, светловолосые, раскованные и уверенные в себе родители, отец — молодец молодцом и прелестная мама с возмутительно стриженными волосами — не могли не возбудить интерес в общине и, должно быть, внушали мысль, что при таких евреях и гои уже не нужны. Взрослые осуждали в них недостаток солидности, зато детей привлекали игра фантазии, мессианизм и энергия молодости. Теперь они возвращались после Талмуд-Торы не скучные, а полные бодрости. Дети разделяют со священнослужителями тягу к оккультному языку, зная, что оккультизм дает власть; то, что им не нравится в старших, они хотят иметь сами. Древнееврейский язык, который оберегали от них раввины (или родители, наученные раввинами), теперь преподносился им как огонь, похищенный из храма, поджигающий, а не священный, как орудие разрушения или созидания, а не как луч из загробного мира. Если пятьдесят лет спустя Сэмми Маранц еще вспоминал стихотворение Бялика про кишиневский погром, “Город кровопролития”, где евреям бросается упрек за смирение, то история, которую преподавал мой отец, была воинственной и апокалиптичной, она призывала в пионеры, а не в прихожане. Как Святой Николай Колонский собирал детей, чтобы отправлять их в Крестовый поход, он предлагал своим ученикам образ Иерусалима, ждущего, когда им завладеют юные. А что из Николая Колонского потом получился легендарный Гамельнский Крысолов, это только подтверждает мое сравнение: наш папа готовил своих учеников к конфирмации, но совсем в другом духе, чем это принято. Официальная конфирмация знаменует совершеннолетие и вступление юноши в общество взрослых. А он принимал их в общество без взрослых, подразумевая, что после бар-мицвы их ждет жизнь не как теперь, а упоительная новизна, не жалкий окружающий мир, а земля высоких чувств и героических подвигов. Когда вскоре после нашего переезда в Элизабет здесь стал известен текст Декларации Бальфура, в глазах учеников папа сделался как бы его посланцем и предтечей. Сэмми Маранц сочинил стихотворение, название которого — “Наконец! Наконец!!!” — показывает, что два месяца обучения у Менухина способны были разбудить в душе у двенадцатилетнего отрока двухмиллионолетнюю жажду другой жизни.