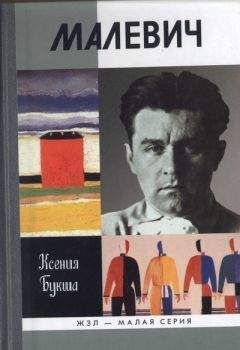

Ксения Букша - Малевич

Помощь проекту

Малевич читать книгу онлайн

А вот пишет Леонид Фейнберг, прекрасный советский художник-график, посещавший школу Рерберга ещё гимназистом:

«Вокруг Фёдора Ивановича всегда ощущалась атмосфера спокойной, гармонической тишины… Рисунком обычно руководил кто-либо из ассистентов Рерберга. И все же нередко случалось, что сам Фёдор Иванович обходил всех рисующих. Помню, как Рерберг давал нам необходимые указания. Подойдя к рисующему, он некоторое время стоял, молча рассматривая работу. Только после тщательного сравнения с моделью Рерберг высказывал обычно краткие, точно взвешенные замечания. Однако я не припомню случая, чтобы он высказал пожелания, касающиеся общего стиля рисунка. В этой области каждому ученику предоставлялась полная свобода».

Занятия проводились вечером: многие ученики служили или учились в других учебных заведениях. По пятницам Фёдор Иванович читал лекции по истории изобразительного искусства, иллюстрируя их слайдами. Часто он специально демонстрировал фрагменты, детали больших полотен, чтобы глубже проникнуть в технику того или иного мастера. Рерберг стремился дать своим ученикам в руки как можно больше инструментов и приёмов, показать как можно больше стилей и техник, чтобы они имели возможность выбрать самое близкое по духу.

Лекции по анатомии читал весьма эксцентричный персонаж: Сергей Сергеевич Голоушев, доктор, судебный эксперт и художественный критик. Его статьи выходили за подписью Сергей Глаголь. Он же вёл в школе мастерскую литографии. «Не знаю, — говорил он о своих работах, — хороши ли они с точки зрения живописи, но по части анатомии — всё точно!» По свидетельству Клюна, Глаголь походил «на тургеневского Базарова в преклонном возрасте». Остроумный и темпераментный, он умел увлечь студентов своим предметом.

Клюн: «…по существу скучные лекции об анатомии обращались у него в интереснейшие беседы. Например, говоря о гениальности и безумии, что это явления одного порядка, он вдруг задаёт аудитории вопрос: кто же, по-вашему, самый нормальный человек? и сам отвечает: самый заурядный обыватель».

Сцена из драмы Леонида Андреева «Анатэма». К. С. Малевич. Литография. 1909 г. ФрагментВ 1909-м молодёжь увлекалась Леонидом Андреевым, с которым Голоушев дружил. Не избежал увлечения и Малевич; по знакомству с Голоушевым он получил заказ на серию литографий к нашумевшему мхатовскому спектаклю «Анатэма» по Леониду Андрееву. Андреева Малевич очень любил, так же как и Максима Горького и, позднее, Кнута Гамсуна; молодому художнику не чуждо было, видимо, некоторое ницшеанство. Об «Анатэме» на одной из лекций вышел спор: Голоушев утверждает, что «таких чертей не бывает», а Малевич возражает ему: ну как же не бывает, если весь зал их видел! Прав был Малевич, так как спектакль вскоре запретила церковная цензура, — года наступили строгие. Через несколько лет Голоушев выступит против футуризма, и Малевич будет считать своего бывшего учителя принципиальным художественным врагом.

Чему научился Малевич у Рерберга?

В первую очередь, конечно, технике, разнообразию приёмов, свободе обращения с ними. И то, что в свой крестьянский период он обратится к гуаши, — это тоже от Рерберга, который любил гуашь и акварель и учил с ними работать.

Во-вторых, Рерберг дал Малевичу художественное образование, то есть помог вписать себя в историческую перспективу: от классики, Возрождения до Ренуара. Этому помогала и сама Москва. Малевич постоянно бывал в Третьяковке, причём не только созерцал и изучал картины, но и интересовался внутренней жизнью галереи, её приобретениями — жена его давнего друга, скрипача и композитора Николая Рославца, была дочерью члена совета галереи. Не пропускал и выставок современной живописи: перед его глазами были работы «Мира искусства» — Серова и Бенуа; выставки созданного Рербергом Московского товарищества художников, а на них Кандинский, Борисов-Мусатов. Всё это позволило Малевичу начать активно искать своё место на художественной палитре.

И, в-третьих, — как ни парадоксально, — Малевич научился у Рерберга преподавать свободу. Ту самую, которой не хватало ученикам МУЖВЗ. Малевич ведь сочинил свою байку про зелёного натурщика не на пустом месте. Малевичу по природе его таланта не нужны были сильные учителя, которые вели бы его за собой и вдалбливали науку раз и навсегда. Рерберг таким и не был. Он понимал ограниченность собственных взглядов на искусство и не пытался их преподавать, давая только приёмы и позволяя каждому идти своим путём. И, как ни странно, Малевич — через 15 лет — тоже станет таким учителем. Несмотря на то что он-то как раз считал свои взгляды на искусство единственно возможными, — при этом он позволял ученикам становиться, в зависимости от их склонностей, «сезаннистами» или кубистами; до супрематизма дойдут немногие. На самом деле Малевич как преподаватель был меньшим «мэтром», чем Марк Шагал или Павел Филонов. И этим он отчасти обязан своему учителю Фёдору Ивановичу Рербергу.

Итак, Малевич попал в революционную и послереволюционную Москву 1910-х годов, которая кипела и цвела художественными течениями, выставками, театральными постановками, литературными направлениями. Он видел свежие пьесы «Вишнёвый сад» и «На дне». Ходил на выставки Врубеля и «Голубой розы». Теперь уж ему не хотелось писать, как Шишкин, похожесть вытеснялась желанием передать эмоцию. Малевич 1905–1907 годов — завзятый символист и модернист, живопись у него «голуборозовская», с аллегориями, невыразимыми «настроениями» и «состояниями», с «мне нравится то, чего нет на свете». Таковы «Эскизы фресковой живописи», совершенно орнаментальные и очень серьёзные работы на мистически-религиозные темы. Вспомним, насколько чужды были эти темы Малевичу изначально! Он же был бодрый реалист, любитель Горького и Репина. Очевидным образом это привнесённое, наведённое томление — дань моде. Но — не только. Если приглядеться, своеобразие в этих работах всё-таки есть. Мистические темы Малевич понимает наивно, рисует их как орнаменты, и в этом лобовом понимании рождается что-то настоящее и непонятное. Особенно заметна эта наивность в «Плащанице» (1908); и не скажешь, что рисовал «культурный» художник, больше похоже на роспись безымянного народного мастера.

Именно потому что мистика и символизм Малевичу были чужды, он сумел создать такие иронические и странноватые картины 1908 года, как «Река в лесу», «Отдых. Общество в цилиндрах», «Купальщики», «Две дриады» («Русалки»), «Свадьба». В этих картинах он копирует стиль иллюстраций в журналах той эпохи (модерна); это стиль любимого Рербергом Обри Бёрдсли, стиль «Мира искусства». Но у Малевича получается ещё гуще, потому что он так старательно копирует, что доводит все черты стиля до гротеска. Такова вообще его особенность; учась, он ненароком пародировал стиль своих учителей, и не всем из них это нравилось. А кроме того, для Малевича примитивизм — это не то, что он берёт извне как приём; это его собственное, его печка, неумело изрисованная кониками и петушками. От этой печки он и пляшет. Малевич не стоит над примитивом, не использует его; он сам и есть примитив, а его ранние картины не стилизация под лубок, а сам лубок. Это странные работы, вроде бы ещё совсем не Малевич — но на самом деле уже вполне он.

Как будто бы к картине «Отдых. Общество в цилиндрах», а на самом деле ещё раньше, летом 1906 года, написано Казимиром первое из известных нам его стихотворений.

Всякий вечер угаснут лучи солнца

Всякий вечер прислуги покроют коврами зелёный бугор

Всякий вечер прислуги разложат костры Всякий вечер прислуги приносят фрукты и вина

Всякий вечер прислуги приносят хрустальные кубки

Всякий вечер разноцветным вином наполняются кубки

Всякий вечер все ковры усеяны женщинами Всякий вечер разгорячённые мужчины лежат у ног

Всякий вечер поднимают налитые кубки хрустальные

Всякий вечер мужчины метают золотые в небо огни

Всякий вечер поют песни прощальные лету Всякий вечер с кубками приветствуют темноту

Всякий вечер разгорячённые пары идут в тёмные рощи

Десять вечеров прощальных отдали они лету.

Судя по тому, что Малевич не выбросил эти стихи, они ему чем-то нравились. Они похожи на его ранние картины: те же ритмичность, узор, пестрота, те же благолепие и жизнелюбие, те же схематичность, условность. Вроде бы жизнь, а вроде бы ковёр. Может быть, ему нравилось настроение стихотворения: оно — о безмятежном сытом лете, проведённом в Курской губернии у помещика Романова, где Малевич давал частные уроки рисования, чтобы подкормиться. Но в картине — иронией, в стихотворении незаметной, тут же и подрывается эта сладкая жизнь, которой неподдельно восхищается и упивается автор строк. Сквозь узор проступает издёвка, и начинает казаться, что лубки его — с двойным дном. Это неуловимая особенность Малевича: простой, но с подвохом; подражает, но на свой лад, так что ни с кем не перепутаешь.