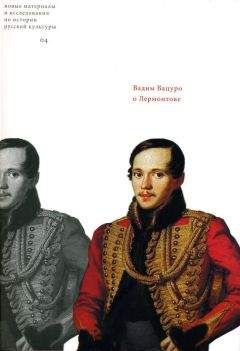

Иннокентий Анненский - Об эстетическом отношении Лермонтова к природе

Помощь проекту

Об эстетическом отношении Лермонтова к природе читать книгу онлайн

Важно для безраздельного чувства природы было и то, что у нашего поэта была не пристрастная к людям душа: и жизнь так сложилась, и в натуре у Лермонтова не было экспансивности. Пушкин был поэтом дружбы, Лермонтов посвятил ей всего одно стихотворение: при себе он терпел только друзей-нянек вроде Монго-Столыпина[20] или Ст. Аф. Раевского,[21] и в «Герое нашего времени» осмеял дружбу, впрочем не без горечи. А рядом с этим вспоминается «Мцыри»

С той дружбой краткой, но живой

Меж бурным сердцем и грозой[22]

и почти дикая любовь Печорина к природе.

Болезненность также косвенно повлияла на развитие в Лермонтове эстетического чувства природы. Хилый и самолюбивый мальчик хотел себя закалить — это его пристрастило к физическим упражнениям, к движению, к верховой езде и еще более таким образом сблизило с природой. Поэты часто обнаруживали потребность движения, перемещения среди природы. Байрон переплывал Дарданеллы, Шелли был мореход. Клопшток[23] и Гете были страстными конькобежцами, вспомним гоголевскую «Тройку»… Может быть, поэты будущего будут велосипедистами и аэронавтами. Лермонтов был хорошим танцором и лихим наездником. Природа часто видится ему «с коня». В природе он особенно любит движение: вспомним чудных его лошадей у Измаил-Бея, у Казбича[24] или Печорина (по-моему, ни Малек-Адель тургеневский,[25] ни толстовские скакуны их не превзошли), вспомним его горные реки, облака, змеи, пляску, локон, отделившийся от братьев в вихре вальса. По описаниям Лермонтова видно, что он не был ни ботаником, как Гете (у него нет этой детальности описаний), ни охотником, как Тургенев и Сергей Аксаков (у него нет в описаниях ни выжидания, ни выслеживания, — скорее что-то открытое, беззаветное). Необыкновенная гибкость и легкость движений в Лермонтове, которые бросились в глаза Боденштедту при первом знакомстве,[26] вероятно, содействовали изящной обрисовке движений.

Наконец, любви и вниманию к природе у Лермонтова содействовало его разностороннее эстетическое образование: он играл на скрипке и на фортепиано, рисовал и писал красками, лепил — с разных сторон, таким образом, подходил он к природе учиться.

Лермонтов любил день больше ночи, любил синее небо, золотое солнце, солнечный воздух. Если из 43 описаний в его поэмах дневных меньше, чем ночных и вечерних — 18 и 25, то это лишь дань романтическому содержанию. Голубой цвет неба заставляет того самого Печорина, который понимал чувство вампира, забывать все на свете. Что за описания у него голубого и свежего утра — вспомните утро перед дуэлью. Но тут было и не одно непосредственное наслаждение: синий цвет неба уносил мысль поэта в мир высший.

К чему тут страсти, желания, сомнения… Небо рождало в поэте и райские видения (Мцыри видит ангела в глубоком синем небе[27]), и мучительные вопросы: в «Валерике» поэт говорит: «…Небо ясно…

Под небом много места всем,

Но беспрестанно и напрасно

Один враждует он… зачем?»

Чудные сады в «Мцыри» и «Демоне», будто все пропитанные райским сиянием, рисуются поэту под солнцем и синим небом. Во всех волшебных снах (а Лермонтов любит этот мотив) над поэтом непременно день:

Надо мной чтоб вечно зеленея[28]

Темный дуб склонялся и шумел.

Таков и волшебный сон при плеске фонтана в поэтичнейшем «Мцыри» на речном дне, где:

Солнце сквозь хрусталь волны

Сияло сладостней луны.[29]

В «Русалке» картина лунной ночи над рекой сменяется мерцанием дня на дне, где на подушке из разноцветных песков спит рыцарь.

Ночь скорей раздражает поэта. Вспомним чудную, мирную картину ночи, и потом

Что же мне так больно и так трудно,

Жду ль чего? Жалею ли о чем?

Человек точно хочет уйти от кошмара.

Луна у Лермонтова принадлежит главным образом периоду наивного романтизма, рано им пережитому. Даже сравнения в этой области художественно слабы: злодей, Армида с рыцарями, белый монах в черном одеянии или шуточные сравнения с блином и голландским сыром.[30]

Как певец гор, Лермонтов любил краски. Особенно любил он белую и голубую. У него встречаются разные оттенки белого — жемчужный и перловый, серебряный, снеговой, лилейный; я не встретил, впрочем, ни молочного и мелового, может быть, оттого, что поэт любит отмечать краски воздушные, солнечные. Для голубого у него является эмаль, бирюза, лазурь; часто встречаются синий, темно-синий цвет. Поэт любит розовый закат, белое облако, синее небо, лиловые степи, голубые глаза и золотистые волосы. «Цветов» в его поэзии почти нет. Розы и лилии у него — это поэтические прикрасы, а не художественные ощущения: «бела, как лилия, прекрасна, как роза» — все это только мелкая монета поэзии. Конь поэта топчет цветы, пока сам поэт смотрит на облака и звезды. Цветы являются у него разве в виде серебряного дождя.

Но главная прелесть лермонтовских красок в их сочетаниях. Я подметил следующие, по большей части из воздушных, прозрачных или блестящих цветов:

Белый с голубым («Парус», «Тучки»)

Синий с жемчужным («Морская царевна»).

Синий с серебряным («Памяти А. И. Одоевского»: Немая степь синеет, и венцом Серебряным Кавказ ее объемлет).

Серебряный с жемчужным (волна)

Синий с золотым

(В пространстве синего эфира

Летел на крыльях золотых).[31]

Голубой с золотом (даль и золотой песок — «Три пальмы»).

Голубой с черным (твердь и черный лоскут тучи).[32]

Румяный с золотым (Румяным вечером иль утра в час златой).[33]

(Звезда полночная и луч румяного заката).[34]

Розовый с голубым («1-е января»).

Поэту доставляло особенное эстетическое наслаждение соединение блеска с движением — в тучах, в молнии, в глазах; поэзия его «полна змей»; чтоб полюбоваться грациозной и блестящей змейкой, как часто прерывает он рассказ. У него змейка то клинок, донизу покрытый золотой надписью,[35] то «сталь кольчуги иль копья, в кустах найденная луною».[36] Он видит змей в молнии, в дыме, на горных вершинах, в реках и в черных косах, в тонкой талии, в тоске, в измене, в воспоминании, в раскаянии.

Но обратимся к общей характеристике лермонтовского чувства природы.

Природа не была для Лермонтова случайным отражением настроений, как в гетевском «Вертере» или в романтических балладах. Да, «Вертер» и не мог создаться на Кавказе, где человек слишком чувствует величие природы, чтобы изображать ее то смеющейся, то плаксивой, смотря по тому, в каком расположении духа царь природы встал с постели. В лучшую пору творчества Лермонтов чуждался субъективного пейзажа. Он был замечательно сдержан в этом отношении. Вот Печорин перед дуэлью:

Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз: голова чуть-чуть у меня не закружилась; там, внизу, казалось темно и холодно, как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи.

После дуэли:

У меня на сердце был камень. Солнце казалось мне тускло; лучи его меня не грели. Вид человека был бы мне тягостен — я хотел быть один.

Тут собственно даже нет субъективного пейзажа, а скорее человек просто не видит и не хочет видеть окружающего. Лермонтов не подгоняет к себе природу, — нет, он подчиняется ей, как часть целому («Горные вершины»); он завидует ее тучам и звездам,[37] он видит в природе бога,[38] вдруг уловив гармонию в сложной и пестрой картине, или, наоборот, хочет уйти от природы, если она его тяготит, лунной ли ночью («Выхожу один я на дорогу») или из-под золотых лучей и лазури («Парус»). Ему смешна мысль, что звезды принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли («Герой нашего времени», глава «Фаталист»).

Лермонтовская природа самостоятельна; прежде всего она красива; все в ней красиво: снеговая бахрома гор, звучные поля при бледной луне, лиловые степи, снеговая постель — могила Тамары — и труп казачки

С темнобледными плечами,

С светлорусою косой.[39]

Природа у него живет своей особой жизнью. Утесы простирают объятья,[40] обвалы хмурятся,[41] Кавказ склонился на щит и слушает море,[42] тучка весело играет по лазури, утес плачет,[43] а сосна грезит о пальме.[44] Больше всего привлекает поэта к природе свобода и забвение, которые ему грезятся в ней: волны, которым их воля и холод дороже знойных полудня лучей;[45] вечно холодные, вечно свободные облака;[46] звезды, которые слушают пророка и песнь ангела;[47] те светила, которые не узнали прежнего собрата;[48] люди, которые не узнают друг друга в новом мире.[49]