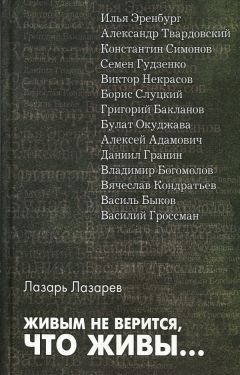

Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы...

Помощь проекту

Живым не верится, что живы... читать книгу онлайн

Понятно, что коллеги, работавшие вместе с Эренбургом в «Красной звезде», знали, во всяком случае слышали, что он пишет и для зарубежных изданий, но часто ли, много ли — даже они не представляли масштаб этой работы. В поздних своих воспоминаниях — они были написаны после кончины Ильи Григорьевича — Симонов писал: «Приходилось мне там же, в редакции, видеть Эренбурга и поздними вечерами, когда давно был сдан в набор его очередной материал для завтрашнего номера „Красной звезды“, а он все еще сидел за машинкой. Это не вызывало удивления ни у меня, ни у моих товарищей по „Красной звезде“. Мы знали, что, кроме статей в „Красную звезду“, в „Правду“, кроме статей, специально написанных для фронтовой печати, на просьбы которой Эренбург считал своим долгом всегда, когда мог это сделать, откликнуться, — мы знали, что кроме всего этого он делает еще одну большую и постоянную работу. Знали, что через Советское информбюро в телеграфные агентства и газеты Америки, Англии и сражающейся Франции направляются корреспонденции Эренбурга, специально написанные для этих агентств и газет.

Но никто из нас тогда не читал этих статей и корреспонденций. Прямо с машинки Эренбурга они шли в Информбюро и оттуда на телеграф. И хотя мы знали, что он пишет эти корреспонденции, но вся та работа, которая постоянно шла у нас на глазах, вся его работа для наших газет казалась нам такой огромной, что как-то невольно забывалось, что он с этой работой успевает делать еще и другую».

Рукописи своих статей Эренбург не сохранял. Он вообще мало заботился о своем архиве — тем более в дни войны не было у него для этого ни времени, ни сил, ни охоты. Когда он писал свои статьи, то думал только о сегодняшнем их воздействии, о том, как они работают на победу. «Они все, — говорил он в те дни о своих статьях, — были написаны о фронте, многие из них написаны на фронте. Напрасно искать в них художественные описания и размышления. Это только боеприпасы».

Ильи Григорьевича уже не было в живых, когда его секретарь военных лет передала вдове писателя несколько очень толстых папок, в которых были материалы Эренбурга, передававшиеся через Информбюро зарубежным органам печати. Любовь Михайловна попросила меня разобраться с этими материалами, которые были сложены без всякого порядка. Там были не только статьи, но и телеграфная переписка писателя с зарубежными газетами и агентствами, несколько описей, отправленных через Информбюро корреспонденций, кстати, они помогли составить представление о том, какого масштаба это была работа. Когда я разобрался, выяснилось, что передо мной большой массив публицистики Эренбурга, неизвестной его русским читателям, он точно заметил в своих мемуарах, что в этих статьях ему приходилось менять не только словарь, но и доводы.

По самым осторожным подсчетам, статей для зарубежных читателей Эренбург написал свыше трехсот. Это оказалась очень интересная книга, добавлявшая новую краску в публицистику Эренбурга военной поры. Правда, с большим трудом книга пробивала себе дорогу к читателям. Подогреваемые давней ненавистью к мемуарам Эренбурга, которые были поперек горла нашему идеологическому начальству, руководители писательского издательства делали все, что могли и умели, а умели они в подобного рода делах очень много, чтобы закрыть ей дорогу в печать. И то, что она под названием «Летопись мужества» все-таки вышла, — прежде всего заслуга Симонова (я счел своим долгом сказать об этом, без его активного участия, принципиальности и настойчивости рукопись Эренбурга не издали бы).

В течение первых трех лет войны Эренбург обычно посылал за границу две-три статьи в неделю, первая была написана 3 июля 1941 года. 150 корреспонденций Эренбурга Совинформбюро отправило в одном лишь 1942 году. В январе 1942 года было послано 11, в феврале — 8, в марте 1943-го — 10, в июне — 9, в июле — 12 и т. д. А. Рубашкин — автор монографии, посвященной публицистике Эренбурга, в качестве примера, свидетельствующего о высоком напряжении, с которым работал Эренбург, ссылается на то, что 21 августа 1942 года одновременно появились две его статьи — в «Правде» и «Красной звезде». Можно расширить этот список, включив в него еще одну статью Эренбурга — в этот же день Совинформбюро отправило еще одну, третью статью Эренбурга — в Лондон для «Марсельезы», в Стокгольм и Бейрут.

Несколько задач ставил перед собой Эренбург, когда работал над этими статьями. Он хотел рассказать зарубежному читателю, который большинство сведений о нашей жизни прежде черпал из откровенно антисоветских или, в лучшем случае, весьма далеких от истины изданий, правду о русской истории, о многовековой культуре нашей страны, о советских людях. Как правило, рассказ этот содержал скрытую или прямую полемику с теми, кто рисовал Советский Союз варварской страной с азиатскими нравами и допотопным укладом жизни, а советских людей — темными, забитыми, лишенными инициативы и чувства собственного достоинства. Да, это была пропаганда, но у Эренбурга она была подчинена высокой гуманистической цели, направлена против фашистской бесчеловечности. После выхода в 1944 году в США сборника Эренбурга «Закал России» — туда вошли статьи первого года войны, — рецензент «Нью-Йорк дейли трибюн» писал: «Эти очерки рисуют величие русского народа и целесообразность поддержания хороших отношений с этим народом более рельефно, чем могли бы сделать тома статистических данных о военных и экономических ресурсах страны… Для многих американцев может быть новостью то, что русский народ заслуживает любви, а между тем таковым он изображен в этой книге».

Статьи Эренбурга не только содержали точную информацию о положении на советско-германском фронте, — это тоже было очень важно, потому что многие органы печати даже союзных стран, не говоря уже о странах нейтральных, таких, например, как Швеция, не всегда точно изображали, а случалось, и превратно истолковывали положение дел на театре военных действий, внушая своим читателям то безосновательный беспросветный пессимизм, то ложные призрачные надежды — в соответствии с узкоэгостичными политическими интересами. Еще важнее, что Эренбург вдохновенно писал о крепости духа и доблести Красной Армии, о стойкости и подвижническом труде тыла, о любви советских людей к свободе, их патриотизме и интернационализме.

Вновь и вновь он возвращался к мысли о том, что советский народ несет главную тяжесть борьбы с фашизмом, что судьба народов Европы решается на советско-германском фронте, что военные усилия наших союзников не соответствуют их возможностям и не идут ни в какое сравнение с теми жертвами, которые приносит на алтарь победы над общим врагом советский народ.

Эренбург без особых дипломатических околичностей говорил о том, что пропаганда за рубежом нередко очень преувеличивает военные достижения союзников, уменьшая наши. Эта проблема и сегодня не утратила своей актуальности, впрочем, нельзя забывать, что мы тут тоже не без грехов. Когда печатались записки Симонова «К биографии Г. К. Жукова» (уже не было в живых ни Жукова, ни Симонова), пуровская цензура из сказанного маршалом вычеркнула слова о помощи, оказанной нам союзниками.

Самое трудное время — не месяц, не полгода, не год, целых три года — мы фактически один на один сражались с армиями фашистской Германии и ее сателлитов, все это время на Восточном фронте были сосредоточены основные силы гитлеровцев (до 70 процентов общего числа дивизий). В статьях Эренбурга 1942 и 1943 годов вопрос о втором фронте занимает центральное место: автор недвусмысленно дает понять зарубежным читателям, что некоторые политические и военные руководители союзнических стран близоруко тормозят высадку армий на побережье Франции, оттягивая таким образом крах гитлеровского режима.

Вопрос этот, однако, был непростым, сегодня это ясно. Англичане боялись повторения катастрофы с их экспедиционным корпусом в Дюнкерке в мае 1940 года. Хорошо они помнили, что когда немецкая авиация ожесточенно бомбила их страну, ТАСС сообщало об этом, с сочувствием, всячески подчеркивая успехи немецких летчиков: «Несмотря на большое количество английских истребителей, германским бомбардировщикам удалось сбросить бомбы на Лондон. Возникшие пожары в лондонских доках, большое пламя в Вулвиче, разрушенные электростанции и другие объекты показывают, что германские бомбардировщики успешно выполнили задание».

Конечно, Эренбург об этом знал, это хорошо помнил. Но он не забывал и о том, что, когда Гитлер напал на Советский Союз, англичане отбросили свои обиды и стали союзником России в образовавшейся антифашистской коалиции. Поэтому призывы Эренбурга быстрее открыть второй фронт были не проявлением национального эгоизма, он считал главной задачей происходивших исторических сражений разгром гитлеровской Германии, уничтожение фашистского строя, поработившего народы, — для этого необходим второй фронт, и как можно скорее.