Все против всех. Россия периода упадка - Зинаида Николаевна Гиппиус

Помощь проекту

Все против всех. Россия периода упадка читать книгу онлайн

Ошибаемся ли мы, или нет, – мы не можем судить, Раз нам искренне кажется, что нет; и этого последнего довольно, чтобы не только иметь право говорить о нашем «знании», но чтобы не иметь права и возможности не говорить о нем.

* * *

Лев Толстой учительствовал. Он исходил из того положения, что, во-первых, так жить, как люди живут, не хорошо, не добро, а во-вторых, – что он сам для себя, для всех своих внутренних сомнений нашел выход и выйдет им и уже вышел. И для него, для Льва Толстого, хотя и имеет значение, чтобы другие сделали, как он, так как жалко людей, что они не в добре, – однако, значение не существенное.

Если и ни для одного человека в мире выход Льва Толстого не окажется годным, ни один не пойдет, – все равно Лев Толстой сам пойдет, и выйдет, и спасется.

Таково было его положение, и отсюда он мог, не противореча себе учить, убеждать, доказывать. Показать же он ничего не мог, потому что, выйдя на свет своим одиноким выходом, «сам-один», – он вышел из общего поля зрения.

До такой степени, что нам кажется даже, что он вовсе никуда не вышел, а живет совершенно как прежде и совершенно как мы и даже пользуется благами жизни как редкие: не у всех есть самоотверженная, заботливая жена, любящие дети, прекрасное имение, по вкусу пища, – уже не говоря о славе и поклонении, которые его окружают.

Для себя он, может быть, и не так живет, и чувствует себя «на той стороне мира» – но никто этого не видит абсолютно, и потому это как бы и не существует. Толстой, по выражению Достоевского, «точно ножницами себя от всех отрезал», и нам уже тут нет с ним сообщения, как у него с нами, с миром.

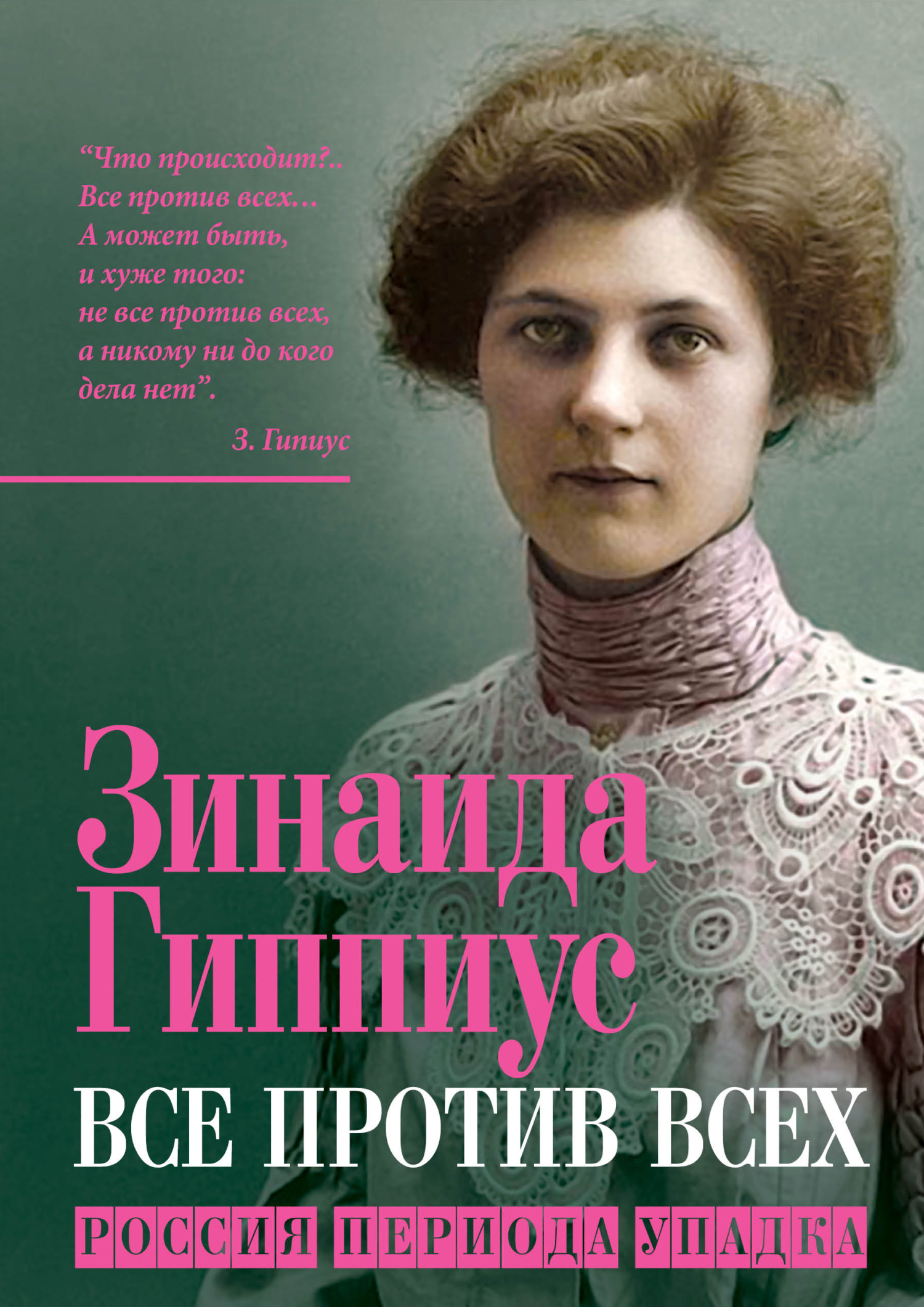

1. Зинаида Николаевна Гиппиус родилась 8 (20) ноября 1869 года в городе Белёве (ныне Тульская область) в обрусевшей немецкой дворянской семье.

Как отмечал один из биографов поэтессы, «…время, в котором она родилась и выросла – семидесятые-восьмидесятые годы, не наложило на неё никакого отпечатка. Она с начала своих дней живёт как бы вне времени и пространства, занятая чуть ли ни с пелёнок решением вечных вопросов»

Нам же, увидевшим в жизни смысл не тот, какой увидал Толстой, ни одному из этих «нас», нельзя спастись от отчаяния жизни, если это спасение не для всех. Не для всех, конечно, но всех тех, кто увидит ясно, подойдет и поймет. Если из них кто-нибудь не захочет или, главное, не сможет выйти этим выходом, – то и никто не сможет. И я не могу. Потому что я не выше и не сильнее и не более вижу, чем каждый, рядом стоящий. Коридоры безнадежности есть и узкие, для одного, а выход – для всех, сюда подошедших, – совместный.

Желание, чтобы сразу оказались у нас целые косяки ближних, – все анархисты, или все социалисты, или хоть все «декаденты» – конечно, естественное желание; но от него идет и ошибка «проповеди», приспособленных слов, обращенных к той или другой толпе. А из проповеди, когда она не удается, вытекает опасное разочарование: да ведь мир отлично стоит, никто не заботится ни о каком смысле жизни и никому никакого выхода не нужно, потому что и подполья-то, может, никакого нет!

Если же есть выродки единичные, как Достоевский, Толстой и еще кое-кто, сами себе создающие подполье и в него одиноко залезающие, то это уж их дело, каждого, и выход они себе, личный, найдут или не найдут, сочинять или не сочинять, – опять-таки дело каждого. А жизнь есть жизнь, и не нуждается она ни в каком смысле, общем, одном. Частных же смыслов, смыслов существования – сколько угодно, они ищутся и находятся непрерывно: у анархистов свой, у русских сектантов свой, у парижских кокоток опять свой, у людей науки свой, – ну и все идет чередом, ни шатко ни валко. Остальное же – болезненные фантазии, не имеющие значения.

* * *

Вот до каких мыслей и ощущений может довести проповедь того, что нельзя проповедовать, нельзя доказывать, чему нельзя учить. До абсурда, до отрицания фактов, даже факта человеческой природы. Ибо если (не постыдимся детских примитивностей) человек есть мыслящая тварь – то каким образом мы тут же допустим, что эта мыслящая тварь не нуждается в смысле? Или это лишь игра слов? Ну, тогда нечего и употреблять слова, которыми можно так страшно играть.

Период уклона в проповедничество в той или иной среде, и приспособление «своего» к этой среде – несомненно, должен пройти, когда каждый из нас поймет, что он не имеет никакого преимущества ни перед кем: ибо если он сейчас знает больше, то и спросится с него больше, и если знает и не кричит, и не услышат ближайшие и не подойдут, чтобы выйти вместе – то он так же задохнется, как незнающие. Он должен думать о каждом ровно столько же, сколько о себе, ни больше, ни меньше. И о себе, сколько о нем. Говорить «свое» всем, как самому себе, не предполагая его ни выше, ни ниже себя. Раз это нужно сейчас лишь для тех, кто действительно как я, – то можно ли иначе? Кому сейчас не нужно, кто еще слишком далек – тот и не примет твоего, под какими сладкими соусами его ни подавай.

Старая истина: относись к другому так, как к самому себе. Еще бы не старая: старее вечного ничего пет. Но конечно, делать это нужно без всякой наивности и отвлеченности. То есть если я, утвердив, что все по существу то же, что я, и для каждого тот же единый выход «на ту сторону» как и для меня, – если я вместе с тем предположу, что все до последнего, в одну и ту же данную минуту истории, на одной со мною точке пути, а потому едва я крикну – должны все ринуться вместе к выходу и выйти, – это, конечно, будет наивная отвлеченность, а кроме того, абсурд по отношению к истине.

Тогда мне и кричать было бы не нужно, все бы вместе в один момент пошли бы и вышли; спаслось бы «человечество»; да, но ни один «человек» бы не спасся. А ведь