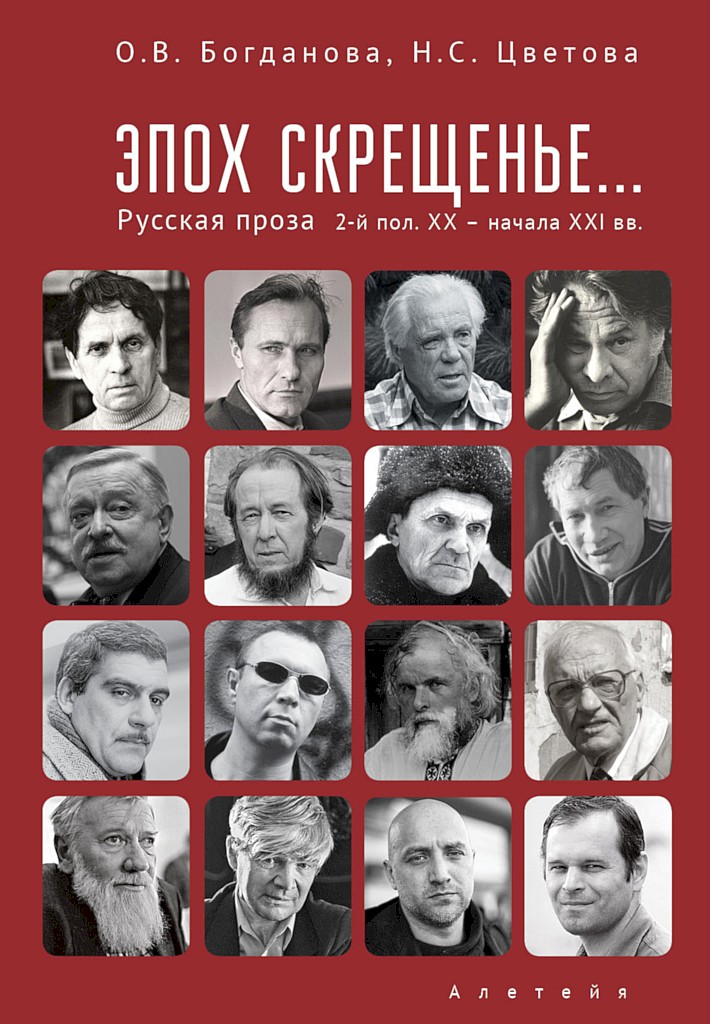

Эпох скрещенье… Русская проза второй половины ХХ — начала ХХI в. - Ольга Владимировна Богданова

Помощь проекту

Эпох скрещенье… Русская проза второй половины ХХ — начала ХХI в. читать книгу онлайн

Фёдору Абрамову — критику действительно удалось опередить время, потому что только в 1962 году издательство Академии наук СССР выпустит том знаменитой «Теории литературы», в котором основные вопросы теории литературы (образ, метод, характер) будут представлены в историческом освещении. В ключевой статье Г. Л. Абрамовича «Предмет и назначение искусства и литературы» будут обозначены те проблемы, которые почти десятилетие назад актуализировал Абрамов: новые принципы художественного воплощения жизненного материала; роль сюжета в художественном исследовании явлений действительности; выразительные возможности художественной речи при воссоздании картин жизни[13].

Наконец, возвращение в историко — литературный дискурс статьи Абрамова неизбежно, т. к. обусловлено связью транслируемых Абрамовым идей, как минимум, с двумя проблемными полями современного литературоведения: с проблемой реалистической типизации, тенденциозности реалистического искусства. Сегодня чрезвычайно важна продемонстрированная открыто и последовательно убежденность Абрамова в убийственной силе любой тенденциозности, которая искореняется или оправдывается только глубинным постижением реальности, действительных, насущных проблем. Не менее актуальна уверенность Абрамова в необходимости системных научных представлений и аналитических подходов к явлениям жизни и литературы.

«Заговорил на вечном языке…»: этико — философские представления традиционалиста Ф. Абрамова

Сверхзадачу новой литературы Федор Абрамов определил однозначно: «Будить, всеми силами будить в человеке человека» (с. 99). Установка на решение этой задачи заставляла прямо говорить о вещах «неудобных», за что писателя не раз называли «озлобленным клеветником» и «очернителем»[14]. Он был одним из тех художников, кто возвращал русскую прозу к размышлениям над тем, «что такое человек, зачем он на земле, в чем смысл жизни»[15].

Но как? На какой основе формировалось принципиально новое по отношению к предвоенному десятилетию писательское мировоззрение? Очевидно, что сложнейший процесс проходил под влиянием нескольких факторов. Ключевой из них — воспитание в крестьянской многодетной северорусской раскольничьей семье. Не менее значимый — испытание войной. Наконец, знакомство с творчеством отечественных и зарубежных писателей, работами мыслителей разных лет, состоявшееся на филологическом факультете ЛГУ. В поисках ответа на мучившие его вопросы Ф. Абрамов, как и многие иные литераторы послевоенного времени, в течение всей жизни обращался и к философским течениям — славянофильству и западничеству, марксизму и почвенничеству и др.

Анализ публицистики Ф. А. Абрамова позволяет говорить о влиянии на его мировоззрение идей Л. Н. Толстого, которого он ценил за «поиск истины, поиск веры и смысла человеческого бытия <…> неукротимое желание сделать себя и других людей чище и лучше» (с. 150). Абрамову импонировала гуманистическая по своей природе вера Л. Н. Толстого в человека, в его способность собственными силами достичь нравственного совершенства. Идея нравственного самоусовершенствования и самовоспитания личности была воспринята Ф. А. Абрамовым и трактовалась им как «душевная работа каждого, строительство собственной души, каждодневный самоконтроль, каждодневная самопроверка высшим судом, который дан человеку, — судом собственной совести» (с. 102). Если, по замечанию А. М. Мартазанова, каждый из «деревенщиков», к числу которых причисляли и Ф. А. Абрамова, «ставил во главу угла какие — то специфические, близкие и дорогие именно ему ценности прежней деревенской жизни и, соответственно, предъявлял современности свой особенный счет»[16], то, говоря об авторе «Братьев и сестер», справедливо выделить совесть как одну из определяющих категорий в его творчестве. Данное понятие не только нравственно — духовное, но и философское, предполагающее «ответственность человека и за собственные действия, и за все то, что происходит вокруг него»[17]. Такая дефиниция была наиболее близка Ф. А. Абрамову. В полной мере она характеризует и мировосприятие Михаила и Лизаветы Пряслиных, Анфисы Петровны, Лукашина, Ильи Нетесова («Братья и сестры»), Анания Егоровича («Вокруг да около») и др.

По словам вдовы писателя Л. В. Крутиковой — Абрамовой, в стремлении «жить по совести, по законам добра и справедливости»[18] он видел национальную идею. Центральное место этой проблеме писатель отводил в своих публицистических выступлениях разных лет — «О хлебе насущном и хлебе духовном», «Слово в ядерный век», «Самый надежный судья — совесть», в открытом письме «Чем живем — кормимся»). Наиболее остро вопрос о дефиците совести как гаранте и регуляторе в межличностных отношениях ему удалось поставить в последних двух романах тетралогии «Братья и сёстры» — «Пути — перепутья» и «Дом».

В дневниковых записях Ф. А. Абрамова разных лет есть немало размышлений о его собственном нравственном выборе — порой мучительном, полном сомнений, требовавшим от него мобилизации всех духовных и физических сил, преодоления страха преследования, но чаще — бескомпромиссном, категоричном. Это было связано с необходимостью обращения в Союз писателей с письмом в поддержку А. И. Солженицына, с фактом неправомерности закрытия журнала «Новый мир». Значительное внимание писателя к духовно — нравственным проблемам современности связано с его дружбой с Д. С. Лихачевым, много писавшим о совести как некой душевной необходимости и основе гражданского общества.

Ф. А. Абрамов не принимал философию смирения и непротивления, ставшую, по его убеждению, одной из причин разорения русских деревень в 70–80 — е годы ХХ века. Напротив, он постоянно призывал к гражданской активности и ответственности за происходящее вокруг, не принимая революционный путь преобразований жизни: «Единственный путь, — писал он, — путь, сформулированный Гоголем в „Ревизоре“, — бери метлу и мети свою улицу» (с.745). В этой гоголевской мысли, на наш взгляд, для Ф. А. Абрамова соединились главные для него идеи личной активности, ответственности, самовоспитания и «самого большого счастья» — работы.

Центральные для мировоззренческой системы писателя идеи личной активности, ответственности и самопожертвования сближают его творчество с идеалами почвенников. Представители этого литературно — общественного направления, сложившегося в России в 60 — е годы XIX века (Ап. Григорьев, Н. Н. Страхов, Ф. М. Достоевский), считали, что в условиях её социально — культурного развития необходимо опираться на национальную традицию, народную почву. Единение сословий, по их мнению, было необходимым условием духовного и социального развития России, так же, как сохранение патриархальности русского крестьянства и деревни. Народоцентризм убеждений почвенников оказался близок всем авторам деревенской прозы, к числу которых относили и Фёдора Абрамова. Идеи объединения интеллигенции и народа как двух частей одной нации он планировал развить в романе «Чистая книга», закончить который ему не удалось.

О «почвенности» своего творчества, о его истоках и основе Ф. Абрамов, вышедший из северорусской глубинки, высказывался неоднократно: «Всеми своими корнями как писатель я связан, конечно, с пинежской землей <…> Пинега — это моя почва»[19]. О деревне писатель говорил как об