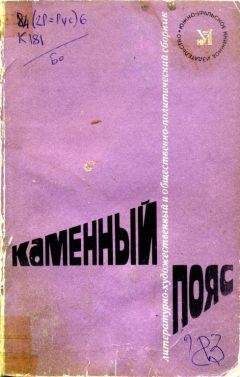

Анатолий Баландин - Каменный пояс, 1983

Помощь проекту

Каменный пояс, 1983 читать книгу онлайн

Коновалову близки слова Шолохова, гений которого изумляет своей тайной и учит писателя:

«Я интересуюсь людьми, захваченными… социальными и национальными катаклизмами. Мне кажется, что в эти минуты их характеры кристаллизуются».

Крупные, коренные личности, «генетически связанные с народом», составляют галерею коноваловских героев. Уже первые из них — Илья Кожаров и Еремей Ногайцев из «Университета» страстно и граждански отчетливо заявили о художественной программе их создателя, основанной на верности действительности, на той правде, без которой жить легче, да помирать тяжело. Не потому ли писателя эпического склада еще и исторической памятью влекут к себе родные места? Здесь, на волнующихся просторах Южного Урала, сходились два мира в схватке, по своим масштабам и значению не уступающей изображенной в шолоховском эпосе. История зовет своего художника…

Много воды утекло с тех пор, как рубились здесь драматические узлы гражданской войны и коллективизации. Калмыцкий брод в одноименном рассказе Григория Коновалова стал фоном и лейтмотивом жизни деревни на стыке двух эпох. Как и в рассказе «Беркутиная гора», здесь, может, сильнее всего проявилась органическая связь художника с природой, завещанная еще автором «Слова о полку Игореве». По высоким жаворонкам над Калмыцким бродом знал земледелец, что «травы уродятся густые»… Глазами писателя и его героев мы видим Калмыцкий брод в разных состояниях — от половодья до косовицы хлебов, когда

«целыми днями над желтыми подсолнухами, над омелевшим Калмыцким бродом томилось сизое от зноя небо».

Но пейзажные эти изменения — не самоцель, они — отражение чувств героев рассказа, единых со своей землей.

Уже в наши дни из пробуренной на берегу скважины хлынула ключевая, ломящая зубы, вода. Высокого стиля требует момент: не умылся — омыл лицо Григорий Иванович, не выпил, а испил от глубинных кристальных истоков своей родины.

И думаешь, глядя, как вытирает капли воды со своей окладистой, с густой проседью бороды этот крепкий, коренастый человек с живыми глазами: не будь его — и навсегда бы исчез из времени целый пласт народной жизни, без которого наше бытие было бы беднее, лишенное корней исторической памяти.

Все дальше бежит дорога, перекидывается по мостику на другой берег Большого Урана, где сереют над красным холмом крыши боголюбовских изб. Молча глядит Коновалов на милые сердцу места, может, как вернувшийся домой Лаврентий из «Калмыцкого брода», видит не подвластные времени картины:

«Вот они, потемневшие от дождя ворота, вот камень белый у порожка амбара — все будило в нем тоску и воспоминания о детстве…»

Непрочно человеческое жилье без человека, более полувека прошло с той шумной жизни — только камни фундамента остались от родного гнезда. Давно нет матери Матрены Григорьевны, вечной труженицы, черты которой с такой любовью отозвались в образе русской крестьянки тетки Матрены из одноименного рассказа. И только материнская песня в памяти — как прежде молодая:

Звезды мои, звездочки,

Полно вам блистать,

Полно вам прошедшее

Мне напоминать.

горят, горят звездочки,

Пламенно горят.

Что-то сердцу бедному

Тихо говорят.

Здесь, среди пологих холмов, по-местному называемых горами, крестьянский сын Коновалов с семи лет возил снопы, бороновал…

— Когда я коснусь родной земли, — строго говорит он, — я оживаю, как Антей.

И простота тона, мудрая лукавинка в глазах не допускают мысли о ложном пафосе.

Писательский его талант сложился на этих вольных просторах. Сколько художественной силы и выразительности в его ранней прозе, почерпнутой из жизни степного Оренбуржья, а ведь автор в начале тридцатых едва перешагнул пору юности! Меняется быстротекущая действительность, не поддаются времени лишь законы художественной правды, как будто и впрямь впитанные с молоком матери. Думается, вот сейчас в родных местах вопроси́ натуру Григорий Коновалов — и она, как и полвека назад, навеет писателю пластичную, ясную прозу с характерной мускулистой фразой:

«Медленно догорала над степью заря. Лиловые тени сгустились сначала в лугах и балках, потом затопили увалы и низкие холмы, и лишь высокая, красная, с дикими камнями Беркутиная гора озарялась сухим, негреющим светом. Но вот и она заволоклась сумраком. Из углубившегося потемневшего неба, рассекая неподвижный воздух, спустились на горную ночевку беркуты и долго усаживались, клекоча и хлопая крыльями».

Вот почему по старинному крестьянскому обычаю коленопреклоненный поцелуй земле этой и камню дома своего…

— Вся моя тут жизнь прошла…

Нет парадоксального в этих вырвавшихся из глубины души словах. Через всю жизнь пронес писатель неувядаемыми первоначальные впечатления детства и юности. Сберечь их вместе с чистотой нравственного чувства — значило для него сберечь родину.

Знают, любят, идут к нему земляки — жители Балейки и Боголюбовки. Одни — просто поздороваться, спросить о семье, другие — поговорить о делах хлеборобских, о жизни вообще. Внимательно слушает их писатель, как будто говорит с ним сама земля. И заботы свои сообщают ему земляки. Вот Александр Шлыков, механизатор, заместитель секретаря партийной организации отделения совхоза «Уран». Свою книгу прислал ему Григорий Иванович с дарственной надписью. А дело у Шлыкова такое: у всех в домах стоят телевизоры, да передач не посмотришь — нужен ретранслятор: «Помог бы ты, Григорий Иванович»…

Государственными категориями мыслит умудренный опытом писатель, оставаясь непостижимо простым. Когда кто-то спросил, как он относится к молодым, Коновалов ответил с неожиданной резковатостью, как будто споря с невидимым оппонентом: «С любовью». Несколько лет назад он выступил с докладом на заседании секретариата Союза писателей РСФСР. Свое выступление писатель назвал необычно: «О молодом восприятии мира». Подчеркивая главный тезис, Коновалов, давший многим молодым отеческое напутствие в большую литературу, сказал в заключение: «Я не поскупился на добрые слова, уверенный в том, что подлинные таланты не утрачивают требовательности к себе оттого, что их любят». В этой любви к молодости жизни видится залог писательского долголетия.

С предисловием Григория Коновалова вышел недавно в Южно-Уральском книжном издательстве коллективный сборник рассказов оренбургских авторов с символичным названием «На своей земле». Едино слово и дело большого художника.

И ясно становится, почему, влекомый неистребимым чувством родины и отцовства, поднимается писатель на Беркутиную гору и подолгу смотрит, как взрослые, сильные птицы учат летать молодых беркутов.

Иван Булатов

В ЛИТЕРАТУРНОЙ РАЗВЕДКЕ

Телефонный звонок раздался поздним вечером.

— Извини, дружище, что так поздно беспокою тебя. Дело неотложное…

Александр Андреевич Шмаков, а это был именно он, стал душой и главным организатором Фадеевских чтений при Челябинском государственном университете. Ранним утром он был уже у меня. В спокойной обстановке мы договорились, что предстоит сделать для проведения чтений. Ведь предстояло принять гостей — участников чтений из разных городов страны, от института Мировой литературы Академии наук СССР, Союза писателей СССР, Украины, Татарии, Урала, Сибири, Дальнего Востока.

В конечном итоге цель была достигнута. 10—11 декабря Фадеевские чтения в Челябинске состоялись, по оценкам представителей из Москвы — на высоком организационном и идейно-художественном уровне.

А мне хотелось бы продолжить разговор об Александре Шмакове. И поздний вечерний звонок, и ранний утренний визит на работу — это неотъемлемые черты характера Александра Андреевича Шмакова, удивительной его работоспособности и одержимости. Из этого состоит вся его жизнь. Писатель, исследователь, путешественник, воспитатель молодой литературной поросли — вот неполный перечень достоинств моего современника, товарища по перу.

В восьмом томе Краткой литературной энциклопедии есть статья:

«Шмаков (наст. фам., псевд. Александров); Александр Андреевич (p. 9/22/.VI.1909, Боготол, ныне Красноярского края) — рус. сов. писатель. Чл. Коммунистич. партии с 1938. Род. в крест. семье. Окончил филологич. ф-т Ташкентского пединститута (1948), учился в Лит. ин-те им. Горького. Печатается с 1939. Первая книга — «Рассказы о матери и сыне» (1941). Наиболее знач. произв. Ш. «Петербургский изгнанник» (кн. 1—3, 1951—1955) — историч. роман об А. Н. Радищеве в Сиб. ссылке. Выступал с очерками на актуальные темы: книги «Москва моя» (1942), «У скал Фархада» (1948) и др. Известен как литературовед-краевед: книги «Наше литературное вчера» (1962), «М. Горький и Урал» (1968), «На литературных тропах» (1969), «В литературной разведке» (1973).