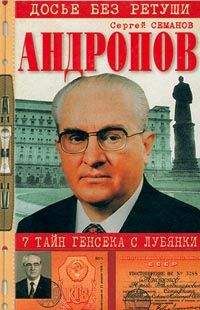

Сергей Семанов - Андропов. 7 тайн генсека с Лубянки

Помощь проекту

Андропов. 7 тайн генсека с Лубянки читать книгу онлайн

К намекам прибегали многие авторы «пламенных». Почему, например, из сонма «ленинской гвардии» Аксенов выбрал именно Красина? Да ясно. В ту пору во главе «диссидентов» шли потомки той самой «гвардии»: сын Якира, внуки Красина и Литвинова. Они настойчиво требовали от брежневского руководства причитающейся им доли «революционного наследства», Аксеновский кукиш в кармане был тогда понятен всем, кому предназначался.

У нас о серии «Пламенных…» писали редко и тускло. Но вот за рубежом немногие отклики бывали порой весьма двусмысленны. Едва успел Аксенов испечь книжку о Красине (деятеле, к слову сказать, до сих пор непроясненном), как откликнулась американская русскоязычная газета «Новое русское слово». Автор рецензии А. Даров с простодушной прямотой писал: «Как и читателям СССР, Василий Аксенов известен в эмиграции по «Апельсинам из Марокко», а также потому, что он – сын Евгении Гинзбург… Если сравнить с другими авторами бесконечной «ленинианы» – Аксенов все же единственный, осмелившийся пустить в священные жилы Ленина электрическую кровь… Но больше всего он, кажется, любит апельсины, и они у него хороши, которые из Марокко» (4 ноября 1975 года).

Комплименты тут весьма заданные («сын Евгении Гинзбург») и даже вынужденные. Не станем спорить, но отметим как нечто бесспорное: за годы долгой уже «перестройки» ни один московский кооператив не переиздал тех самых «Апельсинов…», хотя они только и занимаются перепечатками. И правильно, прогорели бы начинающие предприниматели.

Итак, отвлечемся от эстетики, ибо она тут изначально слабо представлена, но вот о подборе «пламенных» авторов нельзя не сказать, ибо в этом – вся суть примечательной книжной серии.

Рассмотрим дело, как говорили древние, «без гнева и пристрастия». Выше помянуты в библиографическом перечне десять книг восьми известных авторов. Из этих восьми шестеро вскоре после выхода своих книг в издательстве ЦК КПСС (напомним: Аксенов, Войнович и Гладилин по два раза) выехали «за бугор». Корнилов и Окуджава за ними не последовали, но верность коллегам сохраняли. Весьма примечательно тут соседство партийных ортодоксов (смотри выше) с этими самыми «диссидентами» в рамках одной книжной редакции. Отчего же, почему именно они, эти последние, были допущены к столь богатой фирме, а не иные-прочие?

Вот, скажем, так называемые «славянофилы», тоже ведь находившиеся в явной оппозиции к господствующей идеологии, где они тут? Нет их. Беспристрастно отметим, что такие известные тогда и сейчас авторы, как В. Кожинов. М. Лобанов, Ю. Лощиц и О. Михайлов, много занимались русской литературой и историей прошлого века. И даже более углубленно, чем Аксенов с Гладилиным. Почему же их тогда «не привлекли» к столь прибыльному сотрудничеству?

Ну, ладно, «славянофилов» тогда резко бранили в официальной печати, чему пример подал сам А.Н. Яковлев. Но ведь имелись еще и те, кто не исповедовал резких суждений, назовем двух весьма известных – Л. Аннинский, И. Золотусский. Тоже ведь не пригласили их в «пламенную» серию, хотя они – признанные знатоки русского XIX века, как, добавим, и В. Лакшин. Почему же? Или этих имен не слыхали хозяева серии? «Тайна сия глубока есть».

Что же, с другой стороны, влекло Аксенова, Гладилина и всех прочих в партийную серию, кроме житейски вполне понятного сребролюбия? Трудно даже предположить, чтобы, к примеру, Золотусский, автор биографии Гоголя, или Лобанов, автор биографии драматурга Островского, вдруг одновременно сочиняли бы жизнеописания современников своих героев – декабристов и разбуженного ими Герцена. Очень это выглядело бы странным.

Конечно, у Аксенова и иных «пламенных» сочинителей духовная и даже генетическая связь с «революцией» имелась. Ведь создал же один автор сентиментальных романсов молитвенное песнопение про «комиссаров в пыльных шлемах» как о своей единственной любви. Ну, не в том даже дело, что шлемы те и кожанки не только пылью были испачканы, а еще кое-чем. Любопытно тут противоречие: комиссары те не очень-то жаловали авторов сентиментальных песенок, как отвлекающих «массы» от идеалов «мировой революции», и на практике поступали с ними довольно круто. Но факт есть факт: «Синий троллейбус» и многое прочее в том же роде сочинил поклонник приснопамятной «единственной гражданской» – одного из самых страшных бедствий в истории России. Родство с жестоким Пестелем тут, несомненно, обнаруживается.

Слов нет, участие «диссидентов» в изданиях ЦК КПСС было типичным «браком по расчету», причем с обеих сторон. Странноватое это «сожительство» продолжалось относительно недолго, но оно в высшей степени характеристично и заслуживает общественного внимания. Самое время о нем напомнить, учитывая необычайную активность некоторых бывших авторов и их поклонников в Москве.

Дальнейшая судьба певцов «пламенных» хорошо известна. Гладилин совершил особенно примечательную перепрыжку: от кассы ЦК КПСС прямо к сейфу радио «Свобода», где жалованье выплачивают службы… как бы сказать полегче… ну, антикоммунистические. И от такого перепада давлений не лопнули сосуды у «молодого писателя» на шестом десятке, крепкий, видать, мужик, как раньше на Руси выражались – хват. А никому не нужную серию «пламенных» вскоре потихоньку прикрыли: «перевоспитывать» добрым дедушкам от ЦК было уже некого, а неблагодарные «внуки» разлетелись кто куда.

Заканчивая наши заметки, вспомним их начало. Кто не так давно воспевал «пламенных революционеров», предтеч и творцов «Октября»?

Ясно кто: Базиль Аксенов

И Гладилин, крепкий хват,

И Войнович, без препонов,

И, естественно, Булат.

Наступили иные времена, соратников Ленина и Сталина теперь модно ругать, исполнители кто же? «Ясно кто: Базиль Аксенов» и т.д. А вдруг победит на очередных выборах Нина Андреева? Значит, опять воскреснет «пламенная» книжная серия. А певцы кто?

Ясно кто.

С. СЕМАНОВ

«Литературная Россия», 1991 г., 2 августа

Документ № 12

«Всю жизнь молчал и при полном молчании ушел из жизни… А вдруг выздоровеет?!»

С составителем первой биографии Андропова «Юрий Владимирович» (М., «Столица», 1995) писателем Сергеем СЕМАНОВЫМ беседует Петр ПАЛАМАРЧУК.

– Сергей Николаевич, вы – тертый калач в жизнеописаниях. И не только потому, что долгие годы заведовали знаменитой серией «ЖЗЛ» и сами выпустили там две биографии русских военачальников: адмирала Макарова и генерала Брусилова. Более проницательные читатели давно распознали, что ваши хитроумные «комментарии» к шолоховским книгам прославляют не столько названного автора, сколько былое величие России и ее служилых сословий, в первую голову казачества.

Но теперь вы, пользуясь этим опытом, взялись за задачу совершенно загадочную. Начать с того, что когда искусствовед В.И. Сергеев создавал в той же «ЖЗЛ» биографию Андрея Рублева, о котором почти что ничего жизнеописательного не известно, – это был действительно подвиг художничества. Однако сколь же искуснейшим приходилось быть вам, буквально вычислявшему биографию деятеля, вся жизнь которого прошла на наших глазах – но документально ничем, кроме газетной шелухи, не подтверждена? Ведь, описывая происхождение героя, вам пришлось прибегнуть к свидетельству разве что… Гоголя о Чичикове!

— Интересный вопрос. Да, как и уважаемый коллега Валерий Николаевич Сергеев, я никогда не видел своего «героя». Телевизор, конечно, не в счет – там и Гайдар выглядит, как подадут. Однако я не только был современником Андропова, но и находился под большим воздействием его силового поля. Оно было сугубо отрицательным, поэтому и оказывало мощное впечатление.

– Прежде чем перейти собственно к содержанию вашего труда, один «злой» вопрос. Что вас заставило покинуть руководство «ЖЗЛ» – не исчерпанность ли самого жанра? Сейчас, после нескольких неловких преемников, чуть было не загубивших более чем полувековую серию, она вроде бы возобновилась. Вышла, например, добротная работа М. Вострышева о Патриархе Тихоне. Только позволительно усомниться: а захотел ли бы он сам видеть свое житие в издательстве ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», где основателем серии значится М. Горький (хотя на самом деле учредил ее куда раньше Ф. Павленков), и вообще называться не Святым Новомучеником, а «замечательным человеком»? Я не раз слышал от вас в разговорах, что деятели – и отнюдь не безгрешные – наших дней не менее достойны своих биографий. Так, может, пора уже заводить новую серию, что-то наподобие «Жизни замечательных пролаз», в которой первою книгой и станет ваше произведение?

— Безусловно против издания биографий «пролаз». Возьмем хотя бы нынешних «банкиров» (хотя никакие они не банкиры, а просто ворюги). Имен не называю, а то еще в суд потащат, с их-то миллиардами… Кто бы уж ни был отец-основатель Ротшильд, с ними его не сравнишь. Разве только в том смысле, что большинство, возможно, его отдаленные потомки по плоти и духу. Тут я, конечно, имею в виду зачинателя династии Мейера.